LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME PREMIER — LES PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ

LA GRÈCE — I. - NOTIONS GÉNÉRALES

|

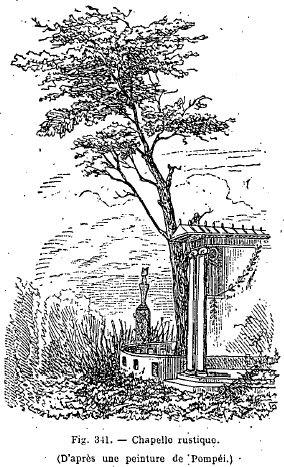

APERÇU GÉOGRAPHIQUE. - ASPECT DU PAYS. - CONFIGURATION DES VILLES. - LES TOMBEAUX. - NOTIONS HISTORIQUES. - EMBLÈMES ET INSIGNES. APERÇU GÉOGRAPHIQUE. — La contrée dont nous allons parler s’étend depuis le Danube jusqu’à là mer Méditerranée. Toutefois le pays que les Grecs appelaient Hellas, et où le génie antique a atteint son plus grand développement, n’en occupe que la portion méridionale avec les îles adjacentes. Le Péloponnèse, qui la termine au sud, est une presqu’île reliée au continent par l’isthme de Corinthe. Au nord de l’isthme était la Grèce propre, dont la Thessalie et l’Épire forment la partie la plus septentrionale. Les îles très nombreuses qui avoisinent la Grèce n’ont jamais constitué un ensemble politique, mais leur situation intermédiaire entre l’Asie et l’Europe en a fait -de bonne heure des centres de commerce et d’industrie. C’est dans le Péloponnèse, la Grèce propre et les îles que s’est développée la civilisation hellénique ; mais les vastes pays situés plus au nord doivent aussi trouver leur place ici. Ce sont l’Illyrie, la Macédoine et la Thrace : la Macédoine a asservi la Grèce à partir d’Alexandre, et c’est une ville de Thrace, l’ancienne Byzance, devenue Constantinople, qui a été la capitale de l’empire d’Orient. Ces pays, bien qu’étrangers à la Grèce au début, s’y rattachent forcément par l’histoire des temps postérieurs. On peut considérer les montagnes de la Grèce comme des ramifications de la chaîne du Pinde, qui court entre l’Épire et la Thessalie., et n’est elle-même qu’un rameau détaché de l’Hémus (aujourd’hui les Balkans). Les noms de ces montagnes réveillent une foule de souvenirs mythologiques. Arrosée par une multitude de ruisseaux et de petites rivières, la Grèce n’a, pour ainsi dire, pas de fleuves navigables ; mais ses côtes, découpées par des golfes nombreux, ses îles, qui présentent partout des abris aux navigateurs, en ont fait un pays exceptionnellement doué pour la facilité des communications. ASPECT DU PAYS. — La Grèce antique avait un aspect dont aucune contrée moderne ne saurait nous donner l’idée. L’habitude de personnifier toutes les forces de la nature avait fait élever partout de petites constructions d’un style champêtre : indépendamment des temples qui dominaient les villes du haut des acropoles, une multitude innombrable de petites chapelles s’échelonnaient tout le long des chemins. Les peintures de Pompéi nous montrent ces chapelles rustiques (fig. 341), où la piété des peuples apportait continuellement des offrandes de gâteaux ou de fruits.

Ces pieux servaient en même temps de poteaux indicateurs, et portaient souvent des inscriptions pour guider les voyageurs. Comme on les plaçait principalement dans les carrefours, on leur donnait quelquefois deux faces, de façon que le dieu pût voir deux chemins à la fois et exercer partout sa protection vigilante. Dans les époques postérieures, ces hermès furent exécutés, en pierre ou en marbre, et les têtes qui surmontent le pilier carré sont quelquefois très belles. Les hermès sont figurés sur un assez grand nombre de monuments.

La figure 343 nous montre quel était le genre de soins qui leur était prodigué dans les campagnes. Deux femmes apportent des vases dans lesquels un paysan, ceint d’une peau de chèvre, prend de l’eau pour laver la statue, en présence d’une prêtresse qui tient un rameau.

Quoique Hermès fût la divinité à laquelle étaient le plus souvent affectés les monuments que nous venons de décrire, on en élevait aussi à d’autres dieux et notamment à Bacchus. La pose d’un de ces hermès bachiques est figurée sur une lampe antique (fig. 345). Au reste, cette figure n’est peut-être pas positivement un hermès, puisqu’elle a des bras. On voit souvent des têtes de Bacchus surmontant des piliers carrés ; seulement Bacchus est une divinité agricole, tandis qu’Hermès est spécialement consacré à la garde des chemins. Ce caractère de gardien des carrefours se retrouve sur quelques monuments qui représentent non plus seulement la tête d’un hermès surmontant un pilier, mais le dieu lui-même dans l’exercice de sa fonction. Une jolie pierre gravée nous montre Mercure (en grec Hermès) touchant une colonne milliaire avec son caducée. CONFIGURATION DES VILLES. — Au début de la civilisation grecque, la, nécessité de se défendre obligea les habitants à choisir pour résidence les hauteurs, qui étaient plus faciles à fortifier que les plaines. La crainte des pirates faisait aussi qu’on s’établissait à une certaine distance de la mer. Athènes, Corinthe, Argos, Sicyone commencèrent ainsi ; plus tard les habitants descendirent de la ville haute pour se rapprocher du bord de la mer, qui n’offrait plus le même danger. La ville haute, qui avait été le berceau de la cité primitive, devint alors une enceinte sacrée où l’on venait honorer les dieux, mais où l’on n’habitait plus. D’autres villes, au contraire, exclusivement maritimes, n’étaient à l’origine que des nids de pirates, et, comme leurs vaisseaux faisaient leur force, elles s’établissaient le long des baies où elles trouvaient un abri contre la tempête, en même temps qu’une plus grande facilité pour les incursions de leurs marins. Dans la seconde période, celle qui précède les guerres médiques, les villes grecques présentent une physionomie toute particulière. Du temps de Pisistrate, il est probable que les maisons, sans alignement, s’élevaient dans des rues étroites et tortueuses. Toujours est-il que les habitations privées étaient extrêmement modestes, construites pour la’ plupart en bois, quelquefois en briques, mais toujours très petites. A cette époque, on ne vivait pas chez soi, mais à l’agora, sur la place publique. Les édifices prenaient dans l’aspect général de la ville une importance d’autant plus grande, et chacun sentait qu’il n’était quelque chose que par la cité à laquelle il appartenait. Les Ioniens, établis sur les côtés de l’Asie Mineure et depuis longtemps en contact avec la civilisation dé l’Orient, ont pris avant les Grecs d’Europe des habitudes de luxe, de bien-être et de politesse. Ils n’avaient pas la rudesse des Doriens, et s’enrichirent assez promptement par le commerce. Ils fondèrent de nombreuses colonies. Pourvues 6s le début d’une force militaire assez imposante et d’une marine capable de, les protéger contre la piraterie, ces colonies purent s’établir, avec une sécurité relative, qui devait nécessairement modifier le système de construction des antiques cités. Comme les villes américaines modernes, elles arrivaient souvent en peu d’années à une prospérité inouïe ; quelquefois même, elles s’établissaient d’un coup, avec un plan arrêté d’avance, dans une localité déterminée au point de vue de, la salubrité, des facilités de commerce et de la défense militaire. Les rues, tirées au cordeau, se croisaient à angle droit et partaient de la place où se trouvaient les grands édifices, les temples, le marché et tous les établissements qui servaient à la vie publique.

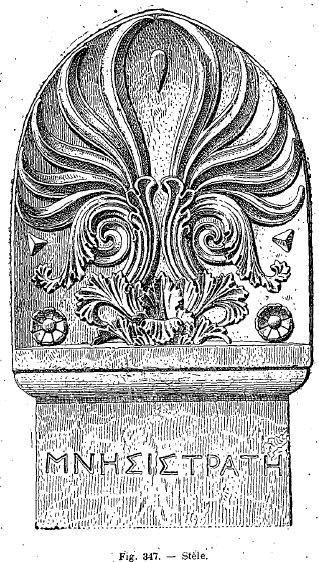

Les villes antiques prennent dans l’art la forme d’une femme dont la tête est couronnée de tours et qui est l’emblème, soit de la ville elle-même, soit de la déesse qui la protège. Les représentations de ce genre sont assez fréquentes sur les monnaies ; on en voit aussi quelquefois sur les bas-reliefs (fig. 346). LES TOMBEAUX. — Les anciens monuments funéraires de .la Grèce se composaient d’un tumulus environné de murs et : ordinairement surmonté d’une stèle portant le nom du défunt. Les lois de Lycurgue et de Solon ne toléraient pas la magnificence dans les sépultures ; mais, quand ces lois furent tombées en désuétude, on vit des tombeaux décorés avec le plus grand luxe. A l’origine, les tom Les Athéniens se conformaient rigoureusement à cet usage, comme on le voit dans, une lettre de Sulpicius à Cicéron, où il parle de son collègue Marcellus. Celui-ci venait d’être assassiné près d’Athènes par un furieux, nommé Magius qui se poignarda ensuite lui-même. M’étant rendu chez mon ami, dit Sulpicius, j’y trouvai deux affranchis, mais peu d’esclaves ; la plupart s’étaient enfuis par la peur qu’ils éprouvaient, parce que leur maître avant été assassiné devant son logis je fus obligé de le mettre dans ma chaise à porteur pour l’apporter dans la ville. Je lui fis faire des funérailles magnifiques ; mais je ne pus jamais obtenir des Athéniens la permission l’ensevelir dans la ville, parce que, disaient-ils, leurs lois sacrées le défendaient. En effet, ils n’avaient jamais donné cette autorisation à personne. Ils m’accordèrent pourtant tout ce qui était en leur pouvoir, c’est-à-dire la permission de le faire enterrer dans tel gymnase qu’il me plairait. Je choisis l’Académie, le plus célèbre gymnase qui soit dans l’univers. Par mes soins et à ma prière, les Athéniens lui firent en cet endroit un tombeau de marbre. Je lui ai rendu ainsi tous les devoirs que réclamaient ma qualité de collègue et la parenté qui nous unissait. Les tombeaux ont pris différentes formes selon le lieu et le pays où ils ont été élevés. On a voulu voir, dans la disposition du bûcher, le, modèle de la forme pyramidale, qui a été très fréquemment adoptée. Il est certain que, quand on lit les descriptions qui ont été faites d’après le bûcher d’Éphestion, on y retrouve en grande partie le principe qui a dirigé l’architecte dans le tombeau de Mausole, que plusieurs écrivains anciens ont considéré comme une des merveilles du monde.

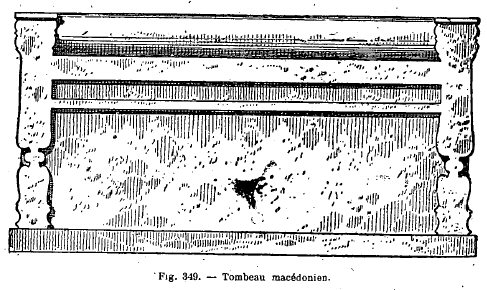

D’autres monuments funèbres présentaient un aspect tout différent, Pausanias nous apprend que les Sicyoniens creusaient une fosse pour y déposer le cercueil, qu’ils recouvraient ensuite de terre. Ils élevaient, au-dessus, un édicule porté sur quatre colonnes et surmonté d’un toit comme un temple. Il n’est guère resté de monuments funéraires de ce genre, mais la représentation en est très commune sur les vases peints. Les tombeaux macédoniens méritent aussi une mention spéciale. M. Heuzey, qui a fait de la Macédoine une étude approfondie, a découvert dans ce pays, notamment à Pydna et à Palatitza, des monuments funèbres du plus grand intérêt. Ce sont des chambres taillées dans le flanc des collines et qui semblent disposées comme si elles étaient habitées par le mort. Ces chambres contiennent, non pas des sarcophages creusés pour enfermer un corps, mais des massifs pleins, imitant la forme d’un lit, avec ses pieds, ses balustres et même son matelas, sculptés dans la pierre avec un soin extrême (fig. 349). Deux lits du même genre étaient placés en face l’un de l’autre contre les murs latéraux du même caveau. La porte de ce caveau était formée de deux vantaux- qui avaient été arrachés de leurs gonds, dans une époque inconnue, par des chercheurs de trésors.

Ce genre de constructions funèbres est spécial à la Macédoine et ne se retrouve pas dans la Grèce propre : on ne trouve, d’ailleurs, près de ces lits, ni les vases ni aucun des ustensiles qu’on rencontre généralement dans les tombeaux grecs. En Grèce, chaque famille avait une sépulture séparée, et l’on regardait comme un grand opprobre de ne pas reposer dans. le tombeau de ses pères. Si un citoyen était mort à la guerre et loin de son pays, on inscrivait son nom sur le monument de la famille. On donnait le nom de cénotaphes, c’est-à-dire tombeaux vides, à des, monuments funèbres élevés en l’honneur de certains personnages dont les cendres étaient déposées ailleurs. Les cippes sont des monuments funèbres dont la forme est celle d’une colonne peu élevée, sans base, ni chapiteau, quelquefois ronde mais’ plus souvent quadrangulaire, et sur lesquels on mettait de inscriptions ou des bas-reliefs. Les représentations réelles de la Mort sont extrêmement rares sur les monuments funèbres de l’antiquité ; le corps qui n’a plus de vie semblait aux anciens ne plus appartenir au domaine de l’art ; mais la décoration des tombeaux ou des vases funèbres représente souvent des scènes mythologiques dont le sujet est quelquefois une allusion directe à la vie ou à la mort du défunt. Ainsi, on devait préférer l’histoire de Méléagre, d’Actéon ou d’Adonis pour un chasseur, les Muses pour un poète, la mort de Sémélé pour une femme morte en couche. L’enlèvement de Ganymède ou de Céphale sont des sujets funèbres qui indiquent la mort d’un jeune homme ; tandis que le rapt de Proserpine, de Thétis ou d’Égine fait allusion à la mort d’une jeune fille. Le combat des Amazones figure aussi sur un certain nombre de monuments funèbres, et l’admiration qu’inspirait aux anciens le courage de ces héroïnes peut faire supposer que ce sujet était surtout consacré aux guerriers. Ce combat est représenté sur un beau sarcophage (fig. 350), d’une forme assez fréquente dans l’antiquité. Nous ferons observer toutefois que les bas-reliefs qui le décorent appartiennent à l’art grec ; tandis que les figures couchées semblent avoir été exécutées postérieurement pour les Romains qui y ont été inhumés ; ces figures représentent deux époux accoudés sur un lit.

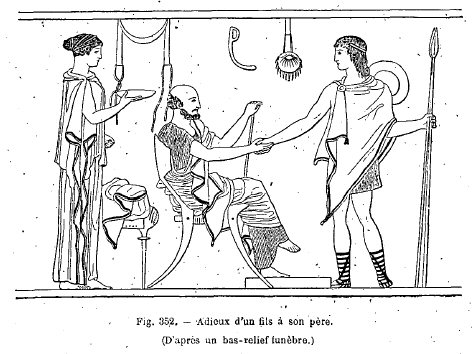

Ailleurs, c’est un père qui serre la main de son fils (fig. 352) avant de partir pour le grand voyage, ou bien ce sont deux amis qui se disent au revoir. Quelquefois on voit apparaître, derrière les personnages principaux, des figures subalternes, apportant des vases : ce sont les offrandes que l’on faisait aux mânes.

Ailleurs, on voit un jeune enfant debout devant une image,

de Mercure Énagonios, protecteur des gymnases. Le père pose la main sur lé

buste du dieu, tandis que la mère, enveloppée clans, sa robe talaire, semble

écarter de ses yeux le grand voile qui lui couvre la face, pour voir son fils

qu’une mort prématurée lui a enlev Dans une autre catégorie de monuments, le mort est représenté par un personnage à cheval qui part pour le grand voyage. Sur les urnes funéraires étrusques, l’adieu se fait souvent devant une colonne funèbre surmontée d’une pomme de pin ou bien encore devant une porte. Lorsqu’un des personnages porte sur la tête le modius, on voit qu’il s’agit d’une imitation du repas de Pluton et de Proserpine. Le caractère funèbre de la scène s’affirme quelquefois d’une manière différente. Ainsi, une tête de cheval à travers une fenêtre est l’emblème du grand voyage, qu’on symbolise aussi par un serpent buvant dans la coupe remplie de vin. D’autres fois encore on voit une procession de personnages en prière, s’approchant du banquet et portant le cochon ou le mouton destiné au sacrifice. Les offrandes aux morts sont fréquemment représentées sur

les vases. On trouve des noms sur des cippes ornés de casques, de colonnes,

d’hérôon en forme de temple, où sont suspendus des armes, des vases dressés,

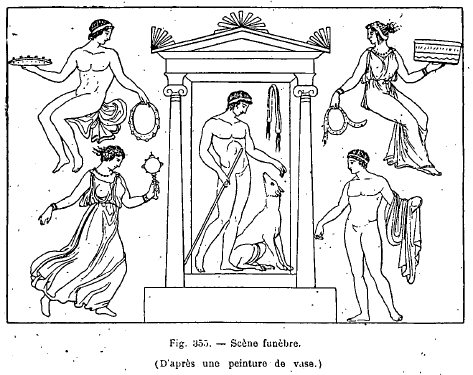

des bran Sur les vases funèbres, on voit souvent un édicule avec un éphèbe tenant des armes, et quelquefois accompagné d’un cheval ou d’un chien. Sur d’autres, c’est une femme qui tient un miroir ou un éventail ; ou bien des éphèbes et des femmes portant des bandelettes, des lécithus ou d’autres offrandes destinées à honorer la mémoire du mort. Quelquefois aussi une amphore, une plante ou une fleur remplacent les figures. Les allusions funèbres sont plus communes sur les vases trouvés en Grèce que sur ceux de Nola, de la Sicile ou de l’Étrurie. L afigure353 montre un vase funèbre d’une grande richesse décorative, en même temps que très complet par ses emblèmes. Au centre est un édicule, avec un jeune homme assis sur sa chlamyde et tenant en main un vase cannelé. Quatre personnages, deux hommes et deux, femmes, sont placés autour de l’édicule et tiennent en main différents objets relatifs aux mystères : des cassettes, un miroir, une couronne, un éventail. Les anses du vase sont ornées de masques, et le col est enrichi de superbes palmettes. C’est une femme qui est représentée dans la figure 354. Elle est débout dans son édicule et tient une coupe : On remarquera que les personnages placés sur les deux côtés de l’édicule se présentent dans une disposition à peu près analogue. Cette mise en scène était en quelque sorte traditionnelle, car elle se retrouve sur un très grand nombre de vases funèbres. On peut la voir en détail sur la figure 355.

Ici, le jeune homme placé dans l’édicule est debout : il a la tête ceinte d’une bandelette et tient d’une main un bâton, tandis que de l’autre il semble caresser un chien. Une bandelette sacrée, symbole des mystères, est suspendue aux parois du temple. La bandelette prend quelquefois, sur les, vases, une importance capitale (fig. 356). Ici, elle est suspendue après un cippe qui décore le vase. Le nombre des personnages n’est pas le même que dans les figures précédentes ; on y voit seulement deux femmes, tenant un miroir et une branche de feuillage. Le miroir qui reflète la vie du défunt est, avec la bandelette de l’initiation, l’emblème qui paraît le plus ordinairement sur les vases funèbres.

Les lécithus forment une catégorie de vases particulière à l’Attique ; ils se distinguent par leur forme allongée et par leur décor qui se compose de figures se détachant sur un fond blanc (fig. 357). La plupart de ces vases paraissent remonter au Ve et au IVe siècle avant notre ère. Les sujets qu’ils représentent n’offrent pas une très grande variété ; quelques-uns sont intéressants, parce qu’ils fournissent des renseignements sur les rites funéraires des Athéniens. C’était un usage presque général dans l’antiquité de placer des lampes dans les tombeaux, à côté des vases funèbres contenant les cendres du défunt : on a vu là un symbole dû départ de l’âme, que les anciens regardaient comme une émanation du feu. Beaucoup de lampes ont été retrouvées dans les tombeaux ; on en mettait de formes très différentes, et il serait assurément difficile de déterminer d’une manière positive celles qui out eu plus spécialement une destination sépulcrale. L’usage des lampes funèbres se retrouve chez presque tous les peuples anciens, mais celui des petites figurines, déposées dan ; les tombeaux, se rattache plus particulièrement à la Grèce. Ces figurines ont souvent un trou dans le dos, ce qui semblerait indiquer qu’elles étaient accrochées : elles sont en terre cuite et portent presque toujours des traces de couleur. Les gens qui fabriquaient ces charmantes statuettes n’ont laissé aucun nom dans la sculpture : ils s’intitulaient simplement faiseurs de poupées, et les petits chefs-d’œuvre que nous admirons ne semblent pas leur avoir demandé de bien grands efforts.

Ces petites figures constituent peut-être la découverte la

plus importante de notre temps sur l’antiq La plupart de ces petites figures, exquises dans leur tournure, ont une expression de tristesse bien en rapport avec leur rôle. Un des types les plus communs est celui de la jeune femme voilée et enveloppée dans un grand manteau. Les mains, sont -presque toujours cachées, la tête l’est souvent en partie (fig. 358 et 359). Le voile était, dans toute l’antiquité, l’emblème des femmes mariées et, à Thèbes en particulier, les femmes se masquaient presque entièrement le visage avec leur voile, comme elles le font encore aujourd’hui dans l’Orient. La femme mariée, au reste, ne paraît pas seule, dans ces petites figurines ; on y voit aussi la jeune fille, reconnaissable à sa tête découverte, et dont les mains se cachent sous le manteau (fig. 360). Ces figurines présentent d’ailleurs un caractère extrêmement varié ; nous avons signalé seulement les types qui se rencontrent le plus fréquemment. NOTIONS HISTORIQUES. — On n’a aucune donnée certaine sur les premiers habitants de la Grèce, auxquels on donne habituellement le nom de Pélasges. Cette population mystérieuse se présente, aux débuts .de l’histoire, comme une énigme impossible â déchiffrer. On serait tenté de croire que ses mœurs devaient ressembler passablement à celles des Cyclopes, si bien décrites par Homère, et qu’il n’y avait à l’origine ni villes ni gouvernements, mais simplement des tribus, se disputant la suprématie du pays. Agriculteurs dans les plaines, pasteurs dans les montagnes, pirates sur les mers, les habitants primitifs de la Grèce sont guerriers en tout temps. Les immenses constructions que l’étonnement et l’effroi des âges postérieurs ont attribuées aux Cyclopes montrent une société où la guerre est à l’état permanent, mais elles attestent aussi, chez ceux qui les ont élevées, une énergie et une continuité de volonté qui marquent le début d’une civilisation puissante. D’après les traditions mythologiques des Grecs, ce seraient des colons, venus de l’Égypte ou de la Phénicie, qui auraient apporté dans leur pays les premiers germes de la civilisation Les légendes de Cadmus, de Danaüs et de Cécrops prouvent que les Grecs admettaient une influence venue dé l’Orient ; le caractère absolument fabuleux des récits qui concernent ces personnages empêche qu’on ne puisse les considérer comme historiques, mais l’infiltration en Grèce & traditions orientales est un fait aujourd’hui hors de doute. L’Asie a été l’institutrice de la Grèce et de l’Étrurie, car on reconnaît une origine commune dans l’industrie des Grecs et dans celle des Étrusques. Ces longues files d’animaux que l’on voit disposées par zones sur les vases peints de style primitif et sur les plus anciens monuments de la métallurgie sont d’origine assyrienne. Les premiers modèles ont dû être importés en Europe par des vaisseaux phéniciens, et les indigènes ont ensuite appris à les fabriquer eux-mêmes, mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’imitation des premiers types a persisté à une époque où l’art occidental était, sous d’autres rapports, complètement dégagé de toute imitation et avait conquis déjà une indépendance absolue.

Voici, par exemple (fig. 361), un miroir étrusque : les figures n’ont assurément rien d’oriental dans le style, mais les animaux qui forment l’encadrement ont une parenté évidente avec ceux des Assyriens ou des Perses, et l’on sent ici, comme dans les vases, l’imitation des riches tapis de Babylone si recherchés dans toute l’antiquité. Ce sont des lions combattant des taureaux, des panthères ou des griffons, des animaux au corps allongé, à la tournure svelte, qui se dévorent les uns les autres. Il est évident aussi que le caractère symbolique de ces animaux a complètement disparu, et qu’ils n’apparaissent ici que comme ornements décoratifs. Néanmoins cette influence des industries de l’Orient s’est fait sentir surtout pendant là période que l’on est convenu d’appeler l’âge héroïque. Les rois de cette époque, gouvernant un pays, beaucoup moins civilisé que l’Asie, rêvaient tous de ressembler aux grands monarques ou aux satrapes de l’Orient dont la cour était extrêmement policée. Ils recherchaient particulièrement les objets de fabrication asiatique et encourageaient, dans leurs villes, l’établissement des ouvriers étrangers. Quant au fond même de la population, il s’était renouvelé par des invasions successives. Les Hellènes avaient succédé aux Pélasges et s’étaient eux-mêmes subdivisés en plusieurs groupes, parmi lesquels on distingue surtout les Doriens et les Ioniens. L’influence des Doriens sur la marche des arts a été considérable (la prépondérance d’Athènes ne date que des guerres médiques), et, quand on veut remonter aux sources de la civilisation hellénique, on retrouve partout les idées, le caractère et les usages de la race dorienne. C’est à Sparte qu’on peut étudier le caractère dorien dans ce qu’il a de plus énergiquement accentué. Au premier abord, quand on voit en ce pays une aristocratie militaire qui professe une suprême horreur pour le travail et des troupeaux d’ilotes réduits au plus dur esclavage, on se demande où était la place des artistes dans une pareille société. Cependant c’est dans les cités doriennes, dont l’organisation se rapproche toujours plus ou moins de celle de Sparte, que l’art prend d’abord son développement, et, parmi les artistes de la première époque dont le nom est parvenu jusqu’à nous, la plupart se rattachent aux écoles doriennes. Dans tous les cas, l’élément dorien représente assurément ce qu’il y a de plus personnel dans l’art grec, tandis qu’Athènes était, par ses relations avec les villes ioniennes de l’Asie Mineure, l’intermédiaire naturel entre l’Orient et la Grèce, mais un intermédiaire intelligent, qui n’emprunte qu’à la condition de transformer tout ce qu’il touche. Après les guerres médiques, la fusion fut complète au point de vue du travail ; plus tard, les divisions qui éclatèrent dans la politique préparèrent le triomphe des Macédoniens et ensuite des Romains. La période qui s’étend des guerres médiques à la domination macédonienne est celle où l’art grec s’est élevé le plus haut, et le siècle de Périclès est toujours celui auquel on fait allusion quand on veut désigner l’apogée de la civilisation grecque. EMBLÈMES ET INSIGNES.

— Nous avons vu en Égypte, en Assyrie, en Perse, des figures ailées ;

représentant la divinité, planer au-dessus de la tête des rois, qu’elles

couvrent de leur protection. On ne trouve rien Les rois grecs de l’âge héroïque sont de véritables chefs de clan, indépendants les uns des autres, et leur autorité se montre surtout à la guerre. Niais jamais un roi grec n’est confondu avec la divinité ou placé sous sa protection- immédiate. S’il arrive, en effet, qu’une divinité agisse en faveur d’un roi, c’est en vue de sa personne, mais non de son caractère royal ; presque toujours, d’ailleurs, c’est pour le protéger contre une autre divinité. Ainsi Neptune poursuit de sa colère Ulysse, que Minerve protège ; mais, quand on voit Minerve près du héros, elle garde son rôle de déesse et n’est nullement placées là à titre d’emblème protecteur du roi et attaché à sa personne. Le diadème et le sceptre sont des insignes que portent également, les dieux et les rois. La belle figure antique du Louvre, qu’on désignait autrefois sous le nom de Jupiter Trophonius, montre un riche diadème orné de palmettes (fig. 362). On voit souvent, dans les représentations de Junon ou de Vénus, une espèce de diadème d’une forme particulière, et il’ est au moins très probable que les reines devaient porter souvent une coiffure analogue. Il paraît certain que le diadème a été, dans la haute antiquité, un insigne de puissance et d’autorité. Il ne faudrait pas en conclure qu’il fût un emblème exclusif de la royauté ; les personnages qui fréquentaient le roi pouvaient également le porter, et, plus tard, il devint un simple bijou, totalement dépourvu de signification. Ainsi la figure ci-après, tirée d’un vase peint qui représente les noces de Thétis et Pélée, montre une coiffure qui indique un rang élevé, mais n’implique pas nécessairement l’autorité royale, car on rencontré souvent, à côté l’une de l’autre, plusieurs figures qui sont coiffées de la même manière (fig. 363).

Ce que nous avons dit de la couronne et du diadème peut

également s’appliquer au sceptre Primitivement, le sceptre des rois grecs n’était probablement pas autre chose que la lance qu’ils .portaient dans les combats ; lorsqu’ils vont au conseil ou qu’ils rendent la justice, la pointe disparaît ou est remplacée par un ornement en or ou en ivoire. Les monuments nous offrent quelques exemples de sceptres qui ont conservé la pointe de la lance et que Pou voit entre les mains des femmes. La pointe de la lance perd alors tout à fait son caractère d’arme offensive par l’addition des petits ornements arrondis qui en garnissent les deux tranchants. Ce genre de sceptre se trouve aussi quelquefois dans les

mains des divinités et des personnages allégoriques : le plus souvent la

pointe elle-même s’arrondit et prend simplement la forme d’un ovale très allongé

et garni sur les côtés de petites boules. C’est ce que nous montre la figure

364, également empruntée à un Quelquefois une espèce de pomme ou de boule aplatie sépare le bois, qui forme le manche, de l’ancienne pointe, de’ lance devenue un simple ornement. C’est -même là le véritable sceptre royal, tel que le portaient les rois de l’époque héroïque. Le sceptre des dieux ne diffère pas de celui des rois, comme le montre la figure 365, qui représente la naissance de Bacchus. L’enfant sort de la cuisse de Jupiter, où il était renfermé depuis la mort de sa mère Sémélé, et il s’élance dans les bras de Mercure, qui va le porter aux nymphes chargées de son éducation. Lé roi des dieux est caractérisé par le sceptre qu’il tient à la main.

Le sceptre d’Agamemnon était particulièrement célèbre dans l’antiquité. Voici ce qu’en dit Homère : Le puissant Agamemnon se lève, tenant à la main le sceptre que jadis a fabriqué Vulcain. Ce dieu l’offrit au fils de Saturne ; Jupiter en fit don au subtil meurtrier d’Argus ; Mercure en gratifia Pélops, qui le donna au pasteur des peuples, Atrée ; celui-ci, enfin, à sa mort, le laissa à Thyeste riche en troupeaux, et Thyeste lui-même-le transmit à Agamemnon, afin qu’il gouvernât de nombreuses îles et l’Argolide entière. Ce

sceptre, qui avait la forme d’une lance, était conservé en Béotie comme une

relique, et Pausanias rapporte qu’on lui rendait les honneurs divins. La principale divinité des Chéronéens, dit-il, est ce sceptre chanté par Homère, que Vulcain avait fait

pour Jupiter et qui devint la propriété d’Agamemnon. Ils le révèrent

particulièrement et on est tenté de croire qu’il a en effet quelque chose de Les rois de la Grèce d’Europe portaient les mêmes insignes que ceux de la Grèce d’Asie, qu’ils s’efforçaient d’ailleurs d’imiter en tous points. Le manche du sceptre royal était habituellement recouvert d’ornements en cuivre, en ivoire, en argent ou en or. Dans l’Iliade, c’est avec un sceptre orné de clous d’or qu’Achille se rend à l’assemblée des chefs, et tous les princes ligués contre Troie portent également des sceptres d’or. Enfin, sur certains monuments, l’ancien fer de lance disparaît

complètement et le sceptre n’est plus qu’un long bâton terminé par une boule

dans sa partie supérieure (fig. 368).

L’absence de l’ornement qui couronne la boule dans le sceptre royal est

ordinairement l’indice d’une position hiérarchique moins élevée. Toutefois on

ne saurait établir à cet égard aucune règle positive, la forme du sceptre

ayant considérablement varié ; l Dans tous les cas, cette longue canne, qu’elle fût ou non décorée d’un ornement à sa partie supérieure, était toujours considérée comme un insigne d’autorité. Aussi, non seulement les magistrats en sont pourvus (fig. 369), mais nous la retrouvons encore dans la main des précepteurs ou des pédagogues. Il faut encore signaler le caducée que portaient les hérauts et les ambassadeurs, et qui est devenu pour cette raison l’attribut de Mercure, le messager des dieux. Le caducée n’est, en réalité, qu’une forme particulière du sceptre. Il implique un pouvoir passager, comme celui dont sont revêtus les ministres chargés d’un traité, et non une autorité régulière et permanente comme celle des rois ou des magistrats. Le bâton ou sceptre qui, dans les temps héroïques, avait été la marque distinctive de l’autorité, cesse complètement d’être un insigne dans la période républicaine. Les personnages qui jouèrent le plus grand rôle dans les affaires publiques apparaissent sur les monuments avec un costume civil ou militaire né différant en rien de ceux que nous voyons à des hommes obscurs ; il semble que la démocratie jalouse de ces époques agitées n’ait pas même laissé à ceux qui gouvernaient l’État le petit plaisir d’un signe extérieur quelconque qui pût aider à faire reconnaître l’autorité dont ils étaient revêtus. |

Ces

petits monuments n’étaient bien souvent qu’un autel élevé en gazon ou formé

de quelques pierres grossièrement assemblées. Ils étaient, en général, dédiés

à la divinité locale. Une catégorie de monuments, extrêmement nombreuse,

qu’on rencontrait sur tous les chemins, à l’angle de tous les carrefours, est

celle qu’on désigne habituellement sous le nom d’Hermès.

Ces

petits monuments n’étaient bien souvent qu’un autel élevé en gazon ou formé

de quelques pierres grossièrement assemblées. Ils étaient, en général, dédiés

à la divinité locale. Une catégorie de monuments, extrêmement nombreuse,

qu’on rencontrait sur tous les chemins, à l’angle de tous les carrefours, est

celle qu’on désigne habituellement sous le nom d’Hermès.  Ces

images primitives n’ont jamais passé pour représenter en réalité les traits

d’une divinité ; elles étaient simplement chargées de la rappeler par un

signe symbolique, compris des populations. Un pilier de bois pouvait donc

être exposé comme image du culte, et, pour devenir un objet de vénération, ce

simulacre avait bien moins besoin d’une forme nettement déterminée que d’une

consécration reconnue. Pour donner au signe un rapport plus direct avec

l’idée qu’il était chargé de représenter, il suffisait d’ajouter au pilier

une tête grossièrement travaillée et l’attribut générateur qui exprimait la

puissance fécondante du dieu

Ces

images primitives n’ont jamais passé pour représenter en réalité les traits

d’une divinité ; elles étaient simplement chargées de la rappeler par un

signe symbolique, compris des populations. Un pilier de bois pouvait donc

être exposé comme image du culte, et, pour devenir un objet de vénération, ce

simulacre avait bien moins besoin d’une forme nettement déterminée que d’une

consécration reconnue. Pour donner au signe un rapport plus direct avec

l’idée qu’il était chargé de représenter, il suffisait d’ajouter au pilier

une tête grossièrement travaillée et l’attribut générateur qui exprimait la

puissance fécondante du dieu

Quand

on passait sur une route, on adressait une petite prière à l’hermès, comme le

montre la fi

Quand

on passait sur une route, on adressait une petite prière à l’hermès, comme le

montre la fi gure 344, tirée d’une peinture de vase.

gure 344, tirée d’une peinture de vase. Ce

système, qui prit naissance dans les villes d’Ionie, fut bientôt appliqué à

toutes les autres, et, à partir des guerres médiques, il fut adopté

universellement. On vit alors, surtout dans les périodes macédonienne et

romaine, un fait analogue à celui qui se passe aujourd’hui : des villes

anciennes, bâties suivant le système primitif, avec des rues étroites et des

constructions irrégulières, et des villes d’une fondation plus nouvelle, bâties

avec la régularité d’un édifice. Puis, les villes anciennes s’enrichirent peu

à peu de quartiers construits d’après la nouvelle mode, et le petit peuple

fut relégué dans les vieux quartiers. Quant à la classe opulente, elle occupa

les faubourgs, où elle se trouvait plus à l’aise pour établir les jardins qui

devaient accompagner ses somptueuses habitations.

Ce

système, qui prit naissance dans les villes d’Ionie, fut bientôt appliqué à

toutes les autres, et, à partir des guerres médiques, il fut adopté

universellement. On vit alors, surtout dans les périodes macédonienne et

romaine, un fait analogue à celui qui se passe aujourd’hui : des villes

anciennes, bâties suivant le système primitif, avec des rues étroites et des

constructions irrégulières, et des villes d’une fondation plus nouvelle, bâties

avec la régularité d’un édifice. Puis, les villes anciennes s’enrichirent peu

à peu de quartiers construits d’après la nouvelle mode, et le petit peuple

fut relégué dans les vieux quartiers. Quant à la classe opulente, elle occupa

les faubourgs, où elle se trouvait plus à l’aise pour établir les jardins qui

devaient accompagner ses somptueuses habitations. beaux étaient dans les habitations

mêmes, et l’urne funéraire se plaçait probablement tout près de la pierre du

foyer, sur laquelle le feu brûlait perpétuellement en l’honneur des aïeux ;

mais, plus tard, les sépultures furent reportées en dehors de l’enceinte des

villes.

beaux étaient dans les habitations

mêmes, et l’urne funéraire se plaçait probablement tout près de la pierre du

foyer, sur laquelle le feu brûlait perpétuellement en l’honneur des aïeux ;

mais, plus tard, les sépultures furent reportées en dehors de l’enceinte des

villes.  La

stèle qui, dans un grand nombre de tombeaux, surmontait le tumulus, était une

pierre prismatique portant une inscription

La

stèle qui, dans un grand nombre de tombeaux, surmontait le tumulus, était une

pierre prismatique portant une inscription

é, comme nous l’apprend une inscription

placée sur le monument.

é, comme nous l’apprend une inscription

placée sur le monument. ches d’arbres et quelquefois la figure du défunt. L’action de ceindre

des bandelettes, de verser de l’huile, du vin des phiales, indiquent des

sujets funéraires. Il en est de même de l’offrande de corbeilles et de petits

coffrets. On apporte au défunt les éventails, le miroir, la cassette à vêtements

qui ont fait sa joie pendant la vie. Quelquefois le mort est assis, un bâton

à la main, dans un petit temple, ou bien il est adossé à une colonne ionienne

et reçoit des libations. Les combats de coqs sont aussi des emblèmes

funéraires.

ches d’arbres et quelquefois la figure du défunt. L’action de ceindre

des bandelettes, de verser de l’huile, du vin des phiales, indiquent des

sujets funéraires. Il en est de même de l’offrande de corbeilles et de petits

coffrets. On apporte au défunt les éventails, le miroir, la cassette à vêtements

qui ont fait sa joie pendant la vie. Quelquefois le mort est assis, un bâton

à la main, dans un petit temple, ou bien il est adossé à une colonne ionienne

et reçoit des libations. Les combats de coqs sont aussi des emblèmes

funéraires.

uité, dont elles révèlent un côté

intimé à peu près ignoré jusqu’à ce jour. Elles ne se rattachent, en effet, à

aucune ville en particulier, à aucune époque nettement déterminée ; mais

elles représentent la population féminine qui suivait les convois, les

pleureuses des nécropoles. Si l’on dépose près du mort des vivres pour sa

nourriture, des meubles et des ustensiles pour son usage, ne faut-il pas

aussi des figures dont l’image lui rappelle la vie passée ? Dans l’Inde,

l’épouse cherche la mort sur le bûcher de son mari ; en Grèce, elle dépose

dans sa tombe l’image d’une compagne qui pense à lui et n’attend pour le

rejoindre que l’arrêt du destin.

uité, dont elles révèlent un côté

intimé à peu près ignoré jusqu’à ce jour. Elles ne se rattachent, en effet, à

aucune ville en particulier, à aucune époque nettement déterminée ; mais

elles représentent la population féminine qui suivait les convois, les

pleureuses des nécropoles. Si l’on dépose près du mort des vivres pour sa

nourriture, des meubles et des ustensiles pour son usage, ne faut-il pas

aussi des figures dont l’image lui rappelle la vie passée ? Dans l’Inde,

l’épouse cherche la mort sur le bûcher de son mari ; en Grèce, elle dépose

dans sa tombe l’image d’une compagne qui pense à lui et n’attend pour le

rejoindre que l’arrêt du destin.

de pareil en Grèce : les dieux

sont multiples, ils prennent part aux querelles des hommes et choisissent

celui qu’ils veulent protéger ; mais ils ne sont jamais liés à la personne

royale, parce que les rois, contrairement à ce qui se passe en Orient, ne

sont jamais chefs du sacerdoce et ne représentent aux yeux des populations

aucun pouvoir religieux.

de pareil en Grèce : les dieux

sont multiples, ils prennent part aux querelles des hommes et choisissent

celui qu’ils veulent protéger ; mais ils ne sont jamais liés à la personne

royale, parce que les rois, contrairement à ce qui se passe en Orient, ne

sont jamais chefs du sacerdoce et ne représentent aux yeux des populations

aucun pouvoir religieux.

, qui, dans toute l’antiquité, a été

considéré comme une marque d’autorité, mais sans être l’apanage exclusif des

rois.

, qui, dans toute l’antiquité, a été

considéré comme une marque d’autorité, mais sans être l’apanage exclusif des

rois. vase peint. Ici, le sceptre est une simple

marque de dignité et ne possède plus rien de son ancien caractère belliqueux.

vase peint. Ici, le sceptre est une simple

marque de dignité et ne possède plus rien de son ancien caractère belliqueux.

Dans les fouilles exécutées à Mycènes

en 1877, M. Schliemann a découvert deux sceptres

Dans les fouilles exécutées à Mycènes

en 1877, M. Schliemann a découvert deux sceptres

e long bâton que les vieillards et les hommes

faits tenaient à la main était réputé donner plus de gravité à leur maintien,

et imposait plus de respect.

e long bâton que les vieillards et les hommes

faits tenaient à la main était réputé donner plus de gravité à leur maintien,

et imposait plus de respect.