LA VIE PRIVÉE DES ANCIENS

TOME PREMIER — LES PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ

L’ÉGYPTE — I. - APERÇU GÉOGRAPHIQUE

|

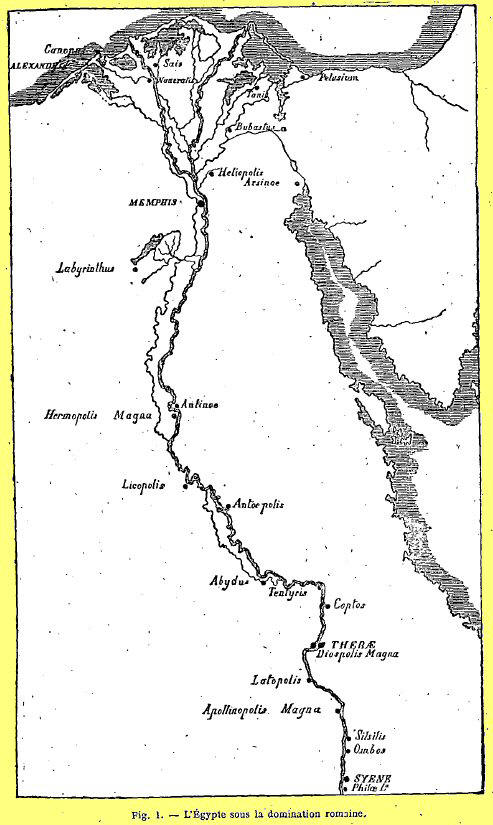

CONFIGURATION DE L’ÉGYPTE. - LA VALLÉE DU NIL. - LES INONDATIONS. - LES CANAUX. - LE LAC MŒRIS. - LES HABITANTS DES VILLES ET LES NOMADES. - LES DOCUMENTS HISTORIQUES. - LES RACES PRIMITIVES. CONFIGURATION DE L’ÉGYPTE. — L’Égypte est une contrée allongée du sud au nord ; qui occupe l’angle nord-est de l’Afrique ou, comme disaient les anciens, de la Libye. Elle est bornée au nord par la mer Méditerranée, à l’est par la mer Rouge et l’isthme qui la fait communiquer avec l’Asie, au sud par la Nubie, autrefois appelée Éthiopie, et à l’ouest par les déserts africains. La vallée du Nil est resserrée entre deus chitines de montagnes nommées Arabique à l’est, et Libyque à l’ouest. Dans sa partie supérieure, qui était comprise dans l’ancienne Éthiopie, elle est extrêmement étroite et sa largeur ne dépasse guère cinq à sis kilomètres. Elle devient ensuite un peu plus spacieuse et présente dans sa partie moyenne de vingt à vingt-cinq kilomètres. Enfin, au-dessus de Memphis, la vallée cesse tout à fait et est remplacée par une vaste plaine, qui est appelée Delta à cause de la ressemblance que présente sa forme avec la lettre grecque qui porte ce nom. . Quand il arrive près de Memphis, le fleuve se partage en deux branches, dont l’une, celle de Rosette, se dirige au nord-ouest ; et l’autre, celle de Damiette, au nord, puis au nord-est. Les anciens connaissaient cinq autres branches, qui étaient alors navigables et sont à peu près comblées aujourd’hui. Cette conformation du pays divisé en deux régions, dont furie comprend les rives du fleuve, très riches, très fertiles et très habitées ; et l’autre, un désert inculte, hanté par des tribus nomades et rebelles à la civilisation, expliquera une foule d’usages particuliers à l’Égypte. Vers l’an 642 de notre ère, le khalife Omar ayant demandé à son lieutenant, qui venait de lui conquérir l’Égypte, de lui faire une description fidèle de ce pays, Amrou lui écrivit : Ô prince des fidèles ! figure-toi un désert aride et une campagne magnifique au milieu de deux montagnes, voilà l’Égypte. Toutes ses productions et toutes ses richesses, de puis Assouan jusqu’à Menchâ, viennent d’un fleuve béni, qui coule avec majesté au milieu du pays. Le mouvement de la crue et de la retraite de ses eaux est aussi réglé que le cours du soleil et de la lune ; il y a une époque fixe dans l’année où toutes les sources de l’univers viennent payer à ce roi des fleuves le tribut auquel la Providence les a soumises envers lui. Alors les eaux augmentent, sortent de leur lit et couvrent toute la face de l’Égypte pour y déposer un limon productif. Lorsque ensuite arrive le moment où ses eaux cessent d’être nécessaires à la fertilité du sol, ce fleuve docile rentre dans son lit pour laisser recueillir le trésor qu’il a caché dans le sein de la terre. C’est ainsi, ô prince des fidèles, que l’Égypte offre tour à tour l’image d’un désert poudreux, d’une plaine liquide et argentée, d’un marécage noir et limoneux, d’une ondoyante et verte prairie, d’un parterre orné de fleurs et d’un guéret couvert de moissons dorées : Béni soit le créateur de tant de merveilles ! Hérodote appelle l’Égypte un présent du Nil ; il a raison. Si par la pensée on supprime le fleuve, ou si on le suppose, détourné de son cours dans sa partie supérieure, comme l’avait rêvé le Portugais Albuquerque, l’Égypte n’existe plus et se confond avec les déserts qui l’entourent. Ln effet, comme nous l’avons dit, toute la vie active de ce pays est resserrée dans une étroite vallée qui, jusqu’à la bifurcation du fleuve, ne dépasse pas vingt à vingt-cinq kilomètres. On comprend bien d’ailleurs l’étonnement que ce fleuve étrange causait aux géographes de l’antiquité : le Nil ne reçoit aucun affluent en Égypte, et, comme il alimente un grand nombre de canaux de dérivation, le volume de ses eaux semble ainsi diminuer au lieu d’augmenter à mesure qu’il avance dans son cours. LA VALLÉE DU NIL. — L’étroite vallée du Nil suffisait autrefois à la nourriture de dix millions d’hommes ; sous l’empire romain, l’Égypte exportait considérablement de céréales. Cette fécondité exceptionnelle tenait aux crues du fleuve : c’est ainsi que certains terrains, renommés jadis par leur fertilité et délaissés depuis par les eaux, sont complètement desséchés aujourd’hui.

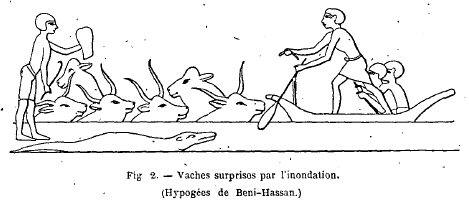

On a recueilli des indications hiéroglyphiques de l’élévation du Nil sous Aménemha III (XIIe dynastie) : il montait alors, à Semneh, dans le temps de l’inondation, à sept mètres plus haut qu’aujourd’hui et baignait sans doute des régions qui sont devenues stériles[1]. La crue du Nil, dit Pline le Naturaliste, se mesure par des marques qui sont dans des puits ; le débordement régulier est de seize coudées ; un débordement moindre n’arrose pas tout, un débordement plus grand mettant plus de temps à se retirer, retarde les travaux ; celui-ci, par l’humidité qu’il laisse dans le sol, empêche de profiter de l’époque des semailles ; celui-là ne permet pas d’ensemencer un sol desséché. L’Égypte redoute l’un et l’autre : à douze coudées, il y a famine, à treize il y a encore disette ; quatorze amènent la joie, quinze la sécurité, seize l’abondance et les déliées. Le plus grand débordement jusqu’à ce temps a été de dix-huit coudées, sous l’empereur Claude ; le moindre a été de cinq coudées pendant la guerre de Pharsale, comme si le fleuve, par un prodige, témoignait son horreur de l’assassinat de Pompée. Lorsque les eaux sont arrivées à leur plus haut point, on les reçoit dans les terres, en ouvrant les digues ; on ensemence le terrain à mesure qu’elles le quittent. Pour que la récolte fit bonne, le Nil devait, en effet, s’élever à une hauteur déterminée, et le volume d’eau que le fleuve apportait en plus ou en moins était regardé comme nuisible. On a trouvé à Éléphantine un nilomètre destiné à marquer la crue exacte des eaux : les traces de numération grecque font regarder ce monument comme ne remontant pas au delà des Ptolémées. C’est à la fin de septembre que les eaux atteignent leur plus grande hauteur : au mois de décembre, le fleuve est complètement rentré dans son lit. LES INONDATIONS. — Quand le Nil est débordé, dit Hérodote, on ne voit plus que les villes au-dessus de l’eau, tout à fait semblables aux îles de la mer Égée. Le reste de l’Égypte est devenu une mer ; les villes seules dominent. Alors on fait les trajets, non en suivant le lit du fleuve, mais à travers champs. Pour aller de Naucratis à Memphis, on passe au pied des pyramides et ce n’est pas le chemin ordinaire, car on s’y rend habituellement par la pointe du Delta. L’aspect de la vallée du Nil n’a pas dit changer beaucoup physiquement, et les voyageurs modernes ont retrouvé les impressions d’Hérodote. M. de Rozière, qui accompagnait le général Bonaparte dans l’expédition d’Égypte, a tracé du pays une description dont tous les géographes ont reconnu l’exactitude Les environs de Syène et de la cataracte, dit-il, présentent un aspect extrêmement pittoresque. Mais le reste de l’Égypte, le Delta surtout, est d’une monotonie qu’il serait peut-être impossible de rencontrer ailleurs... Les champs du Delta offrent trois tableaux différents, suivant les trois saisons de l’année égyptienne. Dans le milieu du printemps, les récoltes déjà enlevées ne laissent voir qu’une terre grise et poudreuse, si profondément crevassée qu’on oserait à peine la parcourir ; à l’équinoxe d’automne, c’est une immense nappe d’eau rouge ou jaunâtre, du sein de laquelle sortent des palmiers, des villages et des digues étroites qui servent de communication ; après la retraite des eaux, qui se soutiennent peu de temps clans ce degré d’élévation, et jusqu’à la fin de la saison, on n’aperçoit plus qu’un sol noir et fameux. C’est pendant l’hiver que la nature déploie toute sa magnificence. Alors la fraîcheur, la force de la végétation nouvelle, l’abondance des productions qui couvrent la terre, surpassent tout œ qu’on admire dans les pays les plus vantés. Durant cette heureuse saison, l’Égypte n’est, d’un bout à l’autre, qu’une magnifique prairie, un champ de fleurs ou un océan d’épis ; fertilité que relève le contraste de l’aridité absolue qui l’environne. Cette terre si déchue justifie encore les louanges que lui ont données les voyageurs ; mais, malgré toute la richesse du spectacle, la monotonie du site, il faut l’avouer, en diminue beaucoup le charme. L’âme éprouve un certain vide par le défaut de sensations renouvelées, et l’œil, d’abord ravi, s’égare bientôt avec indifférence sur ces plaines sans fin qui, de tous côtés, jusqu’à perte de vue, présentent toujours les mêmes objets, les mêmes nuances, les mêmes accidents. Les hypogées de Beni-Hassan renferment des peintures dont le sujet se rattache à l’inondation du Nil. Dans l’une de ces peintures on voit un troupeau de vaches surpris par l’eau ; divers personnages sont occupés à sauver ce bétail et à le ramener sur la terre ferme. Sur un bateau, un personnage, que le bâton qu’il tient fait tout d’abord reconnaître pour le propriétaire ou l’intendant, lève la main, comme s’il appelait d’autres personnes pour venir aider ses hommes, qui ne sont pas en nombre suffisant. Derrière lui, un autre homme se penche sur le bateau, en tirant une corde liée à la tête d’une vache ; l’animal est serré par le nez et l’homme s’efforce de le ramener ainsi dans la direction voulue. Derrière l’intendant on voit encore un rameur, tandis qu’un quatrième personnage, debout à l’arrière de la barque, fait le même geste que son patron pour appeler du mondé à son secours. Nous donnons (fig. 2) une autre scène d’inondation tirée des mêmes peintures.

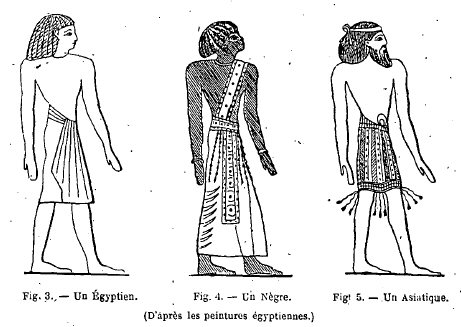

Ici la manœuvre est parfaitement compréhensible : un homme, debout sur un bateau, tient une rame dans sa main gauche et, de la droite, jette une corde à un personnage placé sur le rivage ; deux autres hommes sont occupés à ramer vers les vaches qui sont dans l’eau jusqu’au cou et laissent seulement sortir la tête. Pour exprimer le danger qu’elles courent, le peintre a placé sur le premier plan un crocodile ; suais les personnages de la composition ne paraissent aucunement émus par la présence du terrible reptile. LES CANAUX. — De nombreux canaux et des dérivations plus nombreuses encore sillonnaient toutes les terres cultivables de la vallée du Nil. Pour maintenir la fécondité du pays, il fallait à la fois conserver pendant la saison sèche l’eau produite par les inondations, et arrêter l’envahissement des sables du désert. D’une part, on remédiait aux accumulations de sable amenées par le vent, au moyen de berges élevées qu’on multipliait de ce côté ; et, d’autre part, des lacs artificiels destinés à retenir les eaux, entretenaient dans les points éloignés du fleuve une salutaire humidité. Lorsque le fleuve, après avoir rempli ces lacs et les canaux qui y conduisaient, commençait à se retirer, on élevait un barrage et l’on fermait les ouvertures pratiquées pour l’écoulement sur le sol inférieur : cette eau ainsi contenue servait ensuite à l’arrosement des terres. Les canaux avaient une très grande importance pour la richesse du pays et leur entretien était l’objet d’une surveillance non interrompue. Des postes militaires étaient établis de distance en distance pour empêcher toute dégradation dans les digues ou dans les ouvrages construits en vue de l’écoulement ou du maintien des eaux. Des sommes considérables étaient annuellement consacrées à ces ouvrages qui servaient à augmenter la richesse du pays. Napoléon, dans un morceau dicté à Sainte-Hélène, parle ainsi de l’Égypte : Dans aucun pays, l’administration n’a autant d’influence sur la prospérité publique. Si l’administration est bonne, les canaux sont bien creusés, bien entretenus, les règlements pour l’irrigation sont exécutés avec justice, l’inondation est plus étendue. Si l’administration est mauvaise, vicieuse ou faible, les canaux sont obstrués de vase, les digues mal entretenues, les règlements de l’irrigation transgressés, les principes du système d’inondation contrariés par la sédition et les intérêts particuliers des individus ou des localités. Le gouvernement n’a aucune influence sur la pluie ou la neige qui tombe dans la Beauce on dans la Brie ; mais, en Égypte, le gouvernement a une influence immédiate sur l’étendue de l’inondation qui en tient lieu. C’est ce qui fait la différence de l’Égypte administrée sous les Ptolémées, de l’Égypte déjà en décadence sous les Romains et ruinée sous les Turcs. Pour que la récolte soit bonne, il faut que l’inondation ne soit ni trop basse ni trop haute. LE LAC MŒRIS. — Le plus important des travaux que les Égyptiens aient exécuté en vue de favoriser l’arrosement de leur pays est la construction du lac Mœris. Ce lac était destiné à régulariser les inondations ; en effet, au moyen d’un canal tiré du Nil, il se remplissait à l’époque de la crue des eaux et, quand le fleuve décroissait, il se vidait par le moyen des digues. Il servait ainsi de réservoir, et pouvait suppléer à un débordement insuffisant ou prévenir les effets d’une inondation trop grande. Hérodote le décrit ainsi : Le lac, dit-il, a de périmètre trois mille six cents stades ou soixante schènes, le même nombre que la côte du Delta. Il s’étend du nord au sud-est et a cinquante brasses dans sa plus grande profondeur ; il démontre lui-même qu’il â été creusé et fait de main d’homme, car, vers son centre, deux pyramides de cent brasses chacune, dont moitié dans l’eau et moitié au-dessus de la surface, ont été construites ; l’une et l’autre sont surmontées d’une grande statue de pierre, assise sur un trône. L’eau du lac ne jaillit point du sol, qui est en ce lieu-là prodigieusement aride ; elle est amenée du fleuve par des canaux ; pendant six mois elle coule dans le lac, pendant six mois elle en sort et retourne au Nil. Quand elle reflue hors dû lac, elle rapporte au roi un talent par jour, à cause du poisson ; quand elle y entre, seulement vingt mines. Comme je ne voyais pas de monceau provenant de l’excavation du sol, je demandai aux habitants voisins du lac où était la terre qu’on avait extraite. Ils me dirent où elle avait été emportée et je les crus facilement ; les Égyptiens portaient au Nil la terre qu’ils avaient retirée ; et le fleuve, après l’avoir recueillie, la dispersait. C’est ainsi, dit-on, qu’on a creusé le lac. La science moderne a apporté quelques restrictions au témoignage d’Hérodote, toujours sincère quand il rapporte ce qu’il a vu, mais un peu confiant quand il écoute les explications qu’on lui donne : Lorsque Hérodote nous affirme que le lac Mœris a été creusé de main d’homme, dit Ritter, il ne faut entendre par là que ce qui était nécessaire pour sa communication avec les eaux du Nil, et un coup d’œil suffit alors pour justifier l’assertion de l’historien grec ; mais il serait impossible d’ajouter foi à ce témoignage si on le rapportait à tout le bassin du lac. En effet, où aurait-on transporté les 320 milliards de mètres cubes de terre produits par cette excavation ? Le lac actuel est de peu d’étendue et ne rend plus aujourd’hui aucun service : on a retrouvé la base des deux pyramides signalées par Hérodote, mais l’eau n’arrive pas jusqu’à elles, ce qui indique un déplacement considérable. LES HABITANTS DES VILLES ET LES NOMADES. — La civilisation égyptienne est tout entière sur les rives du Nil en dehors de la vallée qu’il arrose il n’y a jamais eu que de la barbarie. La conformation géographique du pays indique que des tribus nomades en furent les premiers habitants. Au milieu des déserts que parcourent ces bordes errantes, coule un grand fleuve aux bords duquel se fixèrent à l’origine des bateliers et des pêcheurs. La lutte entre les habitants sédentaires de la vallée et les tribus nomades dut exister de bonne heure, elle semble se résumer dans l’histoire si vague de la domination des pasteurs. Cet antagonisme se retrouve, du reste, dans la nature elle-même, où la mer brillante des sables envahissants contraste avec l’humidité féconde de la vallée. La civilisation, qui s’établit promptement dans la vallée du Nil, pouvait difficilement se développer parmi les nomades. Ceux-ci, n’ayant la plupart du temps ni agriculture, ni industrie d’aucune sorte, étaient toujours attirés vers la vallée par l’appât d’un pillage productif. La fertilité des bords du Nil était proverbiale dans toutes les contrées environnantes ; dans les années de mauvaise récolte, les habitants de l’Asie arrivaient par l’isthme de Suez pour trouver du grain dans une contrée plus favorisée, comme nous le voyons dans .l’histoire des enfants de Jacob. Mais souvent aussi ces étrangers, au lieu de faire un simple trafic, se mêlaient aux tribus du désert, dans l’espérance d’avoir leur part du butin. Aussi, étaient-ils généralement détestés des Égyptiens, qui confondaient dans une haine commune tous les peuples habitant en dehors de leur vallée du Nil. LES DOCUMENTS HISTORIQUES. — Jusqu’au commencement de ce siècle, les documents dont on se servait pour constituer l’histoire d’Égypte reposaient uniquement sur les récits des historiens grecs et sur quelques passages de la Bible, extrêmement précieux pour certains détails, mais ne formant pas un ensemble. Grâce à la découverte de Champollion, on peut aujourd’hui, par le déchiffrement des hiéroglyphes, confronter ces documents avec les inscriptions recueillies sur les monuments et les papyrus. Les anciens historiens ont donné le nom d’hiéroglyphes aux caractères de l’écriture monumentale égyptienne, qu’ils croyaient réservés uniquement à des sujets sacrés. L’écriture hiéroglyphique est formée de signes imitant divers objets et exprimant, les uns des idées, les autres des sons. Il y a différentes espèces de signes : les signes figuratifs sont de simples images. Ainsi, pour écrire un lion ou une étoile, on donne au signe la forme de lion ou d’étoile. Mais, pour des idées d’un ordre plus abstrait, il a fallu adopter des signes conventionnels qu’on désigne sous le nom de symboliques. Pour dire la guerre, par exemple, on représentait deux bras, dont l’un tenait un bouclier, l’autre une pique. Enfin certains signes appelés phonétiques représentent un son ou une articulation. Ce système d’écriture n’étant pas assez rapide pour les choses courantes, on en fit promptement une abréviation où le tracé primitif devint presque conventionnel ; c’est ce que Champollion a appelé l’écriture hiératique. Une abréviation encore plus sommaire a formé l’écriture démotique qui est usitée surtout pour les contrats de vente, tandis que les signes hiéroglyphiques ont toujours été employés pour les inscriptions gravées sûr les monuments. LES RACES PRIMITIVES. - Malgré les précieux documents fournis par le déchiffrement des hiéroglyphes, nous ne trouvons rien qui soit absolument positif sur l’origine du peuple égyptien ; en présence des témoignages très confus de l’antiquité, nous sommes réduits aux conjectures. Ces témoignages proviennent de trois sources : le récit biblique, les traditions rapportées par les historiens grecs, et enfin l’opinion des Égyptiens sur eux-mêmes. Suivant la Bible, c’est aux fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, qu’il faut rattacher les trois grandes races humaines. Les Égyptiens, les Éthiopiens et tous les peuples de la vallée du Nil appartiendraient à la descendance de Cham : ils seraient ainsi de la même race que les nègres de l’intérieur de l’Afrique, avec lesquels néanmoins ils ne présentent aucune conformité dans le type. Suivant la Genèse, dit M. Lenormant, Cham eut quatre fils Kousch, Misraïm, Phut et Chanaan. L’identité de la race de Kousch et des Éthiopiens est certaine, les inscriptions hiéroglyphiques de l’Égypte désignent toujours les peuples du haut Nil, au sud de la Nubie, sous le nom de Kousch. Dans les livres saints, Misraïm est l’appellation constante de l’Égypte, et de nos jours encore les Arabes appliquent le nom de Misr, soit à la capitale de l’Égypte, soit à l’Égypte entière. L’identité de la descendance de Phut avec les peuples qui habitaient les cites septentrionales de l’Afrique, n’est pas établie d’une manière aussi certaine. Les critiques les plus compétents sont cependant d’avis que ce nom, pris dans sa plus grande extension, désigne les Libyen primitifs, au milieu desquels des tribus japhétiques vinrent ensuite s’établir. Sous le nom de Chanaan sont compris les Phéniciens et toutes les tribus étroitement, apparentées, à eux, qui, avant l’établissement des Hébreux, habitaient la contrée dite de Chanaan, c’est-à-dire le pays compris entre la Méditerranée et la mer Morte, qui fut plus tard la Terre sainte. Le témoignage des Grecs et des Romains, si précieux quand on arrive à la période historique, est absolument nul pour la question d’origine, parce qu’ils se placent sur un terrain purement mythologique. C’est ainsi qu’Ovide, qui se fait ici l’écho de récits fort anciens, raconte que Phaéton ayant mal conduit le char du Soleil, cet astre se rapprocha trop de la terre du coté de l’Afrique ; ce qui dessécha le soi et produisit le grand désert : les habitants qui survécurent à l’embrasement eurent la peau tellement rissolée qu’elle changea de couleur, phénomène qui s’est transmis à leurs enfants. Ce qu’on dit d’Osiris comme personnage historique n’est guère plus sérieux, et, avant les récits d’Hérodote sur Ménès, qui régna sur un peuple déjà avancé en civilisation, les anciens ne nous fournissent, sur l’origine des races, aucun renseignement avant le caractère d’un document positif. Au lieu des trois grandes races dérivées de Sem, Cham et Japhet, dont parle la Bible, les Égyptiens, qui se croyaient issus du limon du Nil comme les plantes qu’ils cultivaient, partageaient le genre humain en quatre grands groupes, dont ils formaient naturellement le plus important. Les traditions égyptiennes, dit M. Chabas[2], attribuaient la dispersion des nations à l’un des épisodes de la révolte des méchants. Dans les beaux textes d’Edfou, publiés par M. Naville, nous lisons que le bon principe, sous la forme solaire de Harmakou (Harmachis), triompha de ses adversaires dans le nome Apollinopolite. De ceux qui échappèrent au massacre, quelques-uns émigrèrent vers le midi : ils devinrent les Kouschites ; d’autres allèrent vers le nord, ils devinrent les Amou ; une troisième colonne se dirigea vers l’occident, ils devinrent les Tamahou ; une dernière enfin vers l’est, ils devinrent les Shasou. Dans cette énumération, les Kouschites comprennent les nègres ; les Tamahou englobent la race à peau blanche du nord de l’Afrique, des îles dé la Méditerranée et de l’Europe ; parmi les Amou, comptent toutes les grandes nations dé l’Asie, la Palestine, la Syrie, l’Asie Mineure, la Chaldée et l’Arabie ; les Shasou sont les nomades, les Bédouins du désert et des montagnes de l’Asie. Telle était pour les Égyptiens la division des grandes familles humaines. Les quatre grandes races se distinguent, dans les peintures égyptiennes, par les couleurs rouge, jaune, noire ou blanche. Champollion est le premier qui ait établi cette distinction. A défaut de renseignements écrits d’une façon bien suivie, les Égyptiens nous ont au moins laissé dans leurs peintures une trace visible de leur opinion sur la division des races. Dans la vallée proprement dite de Biban-el-Molouk, dit Champollion le jeune, nous avons admiré l’étonnante fraîcheur des peintures et la finesse des sculptures de plusieurs tombeaux. J’y ai fait dessiner la série de peuples figurée dans des bas-reliefs. J’avais cru d’abord, d’après les copies publiées en Angleterre, que ces peuples de race bien différente, conduits par le dieu Horus, tenant le bâton pastoral, étaient les nations soumises au sceptre des Pharaons ; l’étude des légendes m’a fait connaître que ce tableau a une signification plus générale. Il appartient à la troisième heure du jour, celle où le soleil commence à faire sentir toute l’ardeur de ses rayons et réchauffe les contrées habitées de notre hémisphère. On a voulu représenter, d’après la légende même, les habitants de l’Égypte et ceux des contrées étrangères. Nous avons donc ici sous les yeux l’imagé des diverses races d’hommes connues des Égyptiens, et nous apprenons en même temps les grandes divisions géographiques ou ethnographiques établies à cette époque reculée. Les hommes guidés par le pasteur des peuples, Horus, appartiennent à quatre familles bien distinctes. Le premier (fig. 3), le plus voisin du dieu, est de couleur rouge sombre, taille bien proportionnée, physionomie douce, nez légèrement aquilin, longue chevelure nattée, vêtu de blanc. Les légendes désignent cette espèce sous le nom de Rot-en-ne-rôme, la race des hommes, les hommes par excellence, c’est-à-dire les Égyptiens.

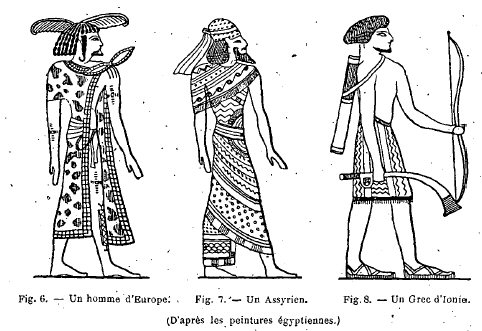

Il ne peut y avoir aucune incertitude sur celui qui vient après : il appartient à la race des nègres (fig. 4), qui sont désignés sous le nom général de Mahasi. Le suivant (fig. 5) présente un aspect bien différent : peau couleur de chair tirant sur le jaune, teint basané, nez fortement aquilin, barbe noire, abondante et terminée en pointe, court vêtement de couleurs variées. Cette race porte le nom de Namou (Asiatiques). Enfin le dernier (fig. 6) a la teinte de la peau que nous nommons couleur de chair, ou peau blanche de la nuance la plus délicate, le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, la barbe blonde ou rousse, la taille haute et très élancée, il est vêtu de peau de bœuf conservant encore son poil, véritable sauvage, tatoué sur les diverses parties du corps ; on nomme cette race Tamhou (Européens). Je me hâtai de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales et, en le retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j’y observai me convainquirent pleinement qu’on a voulu figurer ici les habitants des quatre partie du monde, selon l’ancien système égyptien, savoir : 1° les habitants de l’Égypte, qui à elle seule formait une partie du monde, d’après le très modeste usage des vieux peuples ; 2° les habitants propres de l’Afrique, les nègres ; 3° les Asiatiques ; 4° enfin — et j’ai honte de le dire puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série— les Européens qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l’Europe, mais encore l’Asie, leur point de départ.

Cette manière de considérer ces tableaux est d’autant plus la véritable que, dans les autres tombes, les mêmes noms génériques reparaissent et constamment dans le même ordre. On y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, mais les Namou (Asiatiques) et les Tamhou (races européennes), offrent de curieuses variantes. Au lieu de l’arabe ou du juif, si simplement vêtu (fig. 5), figuré dans un tombeau, l’Asie a pour représentants, dans d’autres tombeaux (celui de Ramsès-Meïamoun, etc.), trois individus, toujours à teint basané, nez aquilin, œil noir et barbe touffue, mais costumés avec une rare magnificence. Dans l’un, ce sont évidemment des Assyriens (fig. 7) ; leur costume, jusque dans les plus petits détails, est parfaitement semblable à celui des personnages gravés sur les cylindres assyriens ; dans l’autre ; ce sont les Mèdes, ou habitants primitifs de quelque partie de la Perse, leur physionomie et leur costume se retrouvant trait pour trait sur les monuments dits persépolitains. On représentait donc l’Asie par l’un des peuples qui l’habitaient, indifféremment : Il en est de même de nos bons vieux ancêtres, les Tamhou, leur costume est, quelquefois différent (fig. 8), leurs têtes sont plus ou moins chevelues et chargées d’ornements, leur vêtement sauvage varie un peu dans la forme, mais leur teint blanc, leurs yeux et leur barbe conservent tout le caractère d’une race à part. Je ne m’attendais certainement pas, en arrivant à Biban-el-Molouk, d’y trouver des sculptures qui pourront servir de vignettes à l’histoire des habitants primitifs de l’Europe, si on a jamais le courage de l’entreprendre. |