LE CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

SIX SIÈCLES D'HISTOIRE

CHAPITRE IX. — L'EMPEREUR.

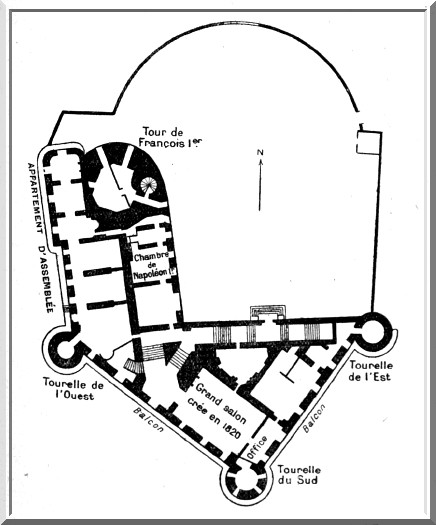

M. Trepsat. — Le château amputé d'une aile. — On le remeuble. — Le balcon de l'Empereur. — Ses séjours. — Sa façon de voyager. — Effondrement. — Marie-Louise.Rambouillet vit, pour la première fois, Napoléon, le 4 novembre 1804. Le nouveau César venait de Saint-Cloud où il retourna après un coup d'œil au château et au parc ; le maréchal Berthier, qui l'accompagnait dans cette courte visite, s'intéressait à la Forêt et aux Bergeries en sa qualité de Grand Veneur, emploi qu'il cumulait avec celui de ministre de la Guerre. D'ailleurs, le sénatus-consulte du 18 avril précédent, en élevant le Premier Consul à la dignité impériale, avait attribué au souverain la même liste civile que celle dont la Constituante avait doté Louis XVI ; le château de Rambouillet était donc promu au rang de palais impérial et l'on consacrait à sa réfection une somme de 256.300 francs 75 centimes. Nul n'ignore que, le 24 décembre 1800, une machine infernale avait éclaté sur le passage de Bonaparte se rendant à l'Opéra. Le Consul ne fut pas atteint, mais l'effroyable explosion fit un grand nombre de victimes : neuf morts et plus de soixante blessés. Cet événement mémorable paraît n'avoir aucun rapport avec l'histoire de Rambouillet. Erreur. L'explosion de la rue Saint-Nicaise allait, par répercussion, causer à la vieille demeure des Montausier et des d'Angennes un dommage irréparable et voici comment : parmi les malheureux qui gisaient, tout sanglants, sur le pavé, on ramassa un homme lardé de fragments de verre, de bois et de ferrailles ; l'une de ses jambes était presque arrachée ; il se nommait Trepsat et était architecte. On le rapporta mourant à son domicile, rue de Bourgogne. On l'amputa. Il guérit et, comme le gouvernement lui devait une indemnité, il fut nommé, en 1802, architecte du château de Rambouillet. Trepsat voyait grand : à peine installé, découvrit-il, dans ses archives, les superbes plans du vaste palais qu'avaient rêvé de bâtir les architectes de Louis XVI, ou détenait-il personnellement un projet de reconstruction complète ? C'est probable, car il déclara que le château ne tenait plus debout et n'était bon qu'à démolir. L'Empereur s'y opposa : Compiègne, Saint-Cloud, Fontainebleau, Laeken, Mayence, Stupini, Turin, Milan lui suffisaient : ce qu'il voulait à Rambouillet, c'était un simple rendez-vous de chasse, souhaitant seulement que la Cour d'honneur fût un peu moins étroite, que la vue fût plus dégagée du côté de la ville, et qu'on remplaçât le vieil escalier qu'on n'avait point changé de place depuis le moyen âge, par un degré à double rampe desservant, d'un côté ses appartements, de l'autre ceux de l'Impératrice. Sur quoi Trepsat convoqua ses terrassiers et jeta bas toute l'aile de l'est, celle qu'avait somptueusement aménagée le comte de Toulouse, y compris la tourelle adjacente et l'antique porte fortifiée qui, faisant pendant à la Tour de François Ier, équilibrait l'aspect général. Il fallut employer la mine pour venir à bout de ces assises séculaires. Cette amputation, outre qu'elle supprimait la partie la plus confortablement logeable du château, en déplaçait l'axe puisque le beau portique, donnant accès au vestibule, ne se trouvait plus au milieu de la façade, maintenant élargie vers l'est de toute l'épaisseur de l'aile démolie. Trepsat fut donc entraîné à détruire ce portique et cette façade pour en bâtir une de son goût, agrémentée d'un portail pù la maçonnerie n'est pas ménagée et ressemble à une gigantesque lucarne, Cette lourde poterne s'ouvrait bien au centre de la nouvelle façade, mais, par suite, elle ne donnait pas directement au grand vestibule, et n'était plus dans l'axe de l'avenue qui monte vers la grille des deux pavillons et se continue, durant plus d'une lieue, à travers la forêt. Il fallut donc encore dévier cette belle allée, et ce défaut de rectitude est assez sensible pour qui se trouve sur le perron du château. Trepsat, afin d'amortir quelque peu l'effet désastreux de ces embellissements, rétablit, en l'avançant de quelques mètres, la tourelle de l'est qu'il venait d'abattre ; enfin, comme il lui restait une masse de pierres et de gravois provenant de ses démolitions, il employa ces matériaux à combler le bassin du Miroir. Dès lors, le château, défiguré, affecta cette forme déconcertante qu'il a conservée jusqu'à nos jours ; mais l'Empereur avait ses deux escaliers et se déclara satisfait ; Berthier félicita l'architecte qui avait très bien saisi les intentions de Sa Majesté. Napoléon revint à Rambouillet le 14 mars 1805 ; les

travaux n'étaient certainement pas terminés ; il exigeait, dit-on, que tout

fût en état de le recevoir à la fin du printemps ; sur l'observation que la

chose était impossible, il accorda un délai de quelques mois. Ce qui apparaît

très nettement dans les documents d'archives, c'est le branle-bas occasionné

par cet ordre dans tous les services de la Maison impériale : le château, en

effet, est complètement dégarni depuis la vente de l'an II et il faut,

d'urgence, improviser un mobilier. Dès lé 27 mars, ça commence : le menuisier

Adam fournit soixante-seize lits de sangle, vingt

tables de chêne à quatre pieds ornées de moulures, une table de vingt

couverts avec ses huit allonges ; au tourneur Lambert on commande cent quinze chaises à dossier découpé et cent huit à la dame Lenoble. Le 15 avril arrivent de

chez Séjournant, faïencier, cent vingt vases de

nuit, dont quarante en faïence de Sceaux, quarante en faïence de Rouen, plus

une carafe à eau, en cristal, marquée d'un N couronné. L'envoi de

Boulard, menuisier, se compose d'un lit d'acajou à

pilastres, d'une couronne pour servir de dais, et aussi de soixante-dix lits

de sangle, de quarante-neuf tables de nuit, de cinquante-sept chaises

d'affaires, de vingt-six petits meubles de toilette intime et de quatre cents

porte-manteaux. M. Brongnart, inspecteur du mobilier impérial, vient,

le 16 avril, diriger l'emménagement ; le 26 arrivent quatre

cent vingt-sept colis pesant 8.982 kilos et le 16 mai débarquera un

nouvel arrivage du poids de 22.853 kilos. On

en déballe quatre corps de bibliothèque en bois

d'acajou, dix colonnes en stuc, un somno d'acajou avec ornements dorés, un

lavabo en marqueterie garni de son pot à l'eau, deux quinquets à une branche

et un à trois branches, six X en drap vert, un grand bureau en marqueterie...

On prend à Trianon le grand lit et tous ses

accessoires, panaches de plumes, sommier, matelas, deux traversins, toutes

les commodes à dessus de marbre, des matelas, des sièges, un billard, une

glace à roulettes avec ses appliques... Au Butard on enlève douze chaises en bois, deux bergères et quatre fauteuils

couverts de gourgouran. On emprunte à l'appartement de l'Empereur, à

Saint-Cloud, plusieurs paires de candélabres, trois

lustres, quatre paires de flambeaux à vases, côtes argentées. Et les

arrivages ne cessent pas : quarante-deux fauteuils,

vingt et une bergères, trente tabourets à double X en noyer doré et couverts

de velours d'Utrecht jaune ; deux grands fauteuils dorés, une table à

quadrille en acajou, garnie de drap vert... Voici des porte-serviettes,

des flambeaux en fer battu, en argent, en or mat, en bronze ; cinq douzaines

de miroirs à bordure vernie, cinquante autres à bordure de noyer, quarante et

une paires de mouchettes, douze garde-feu à six feuilles, des balais, des

plumeaux, des écritoires, des cafetières que Hébert, le nouveau concierge du

château, se charge de choisir. Hébert avait été le premier valet de chambre

de Napoléon ; c'est lui que Constant remplaçait auprès de l'Empereur. Peut-on, du moins, de ces fastidieuses nomenclatures tirer quelques indications sur la distribution et la décoration du château à l'époque impériale ? On n'obtient pas une précision absolue, mais on discerne, cependant, de façon certaine que, abandonnant à l'Impératrice les pièces qui, sous ses prédécesseurs, avaient formé l'appartement du Roi, Napoléon s'est installé dans l'appartement dit d'assemblée, les pièces aux belles boiseries. La première salle, qui fut la salle à manger de Louis XV et de Louis XVI, reste la salle à manger de l'Empereur ; on y voit deux fauteuils sculptés et dorés, couverts de velours bleu ; sous la table, un tapis dessin gazon. — Dans le salon suivant, les rideaux des deux croisées sont de gros de Tours vert ; les meubles, — deux fauteuils, trente pliants, une causeuse, un écran, — sont garnis de gourgouran rayé vert ; il y a, en outre, deux consoles en acajou, les pieds de devant à termes surmontés d'une figure de bronze ciselé et doré. Un rideau de taffetas vert couvre la grande carte des chasses, dressée au temps du duc de Penthièvre et remaniée sous Louis XVI, de la main même du Roi, dit-on. Sur la cheminée, une pendule en marbre noir, supportant le groupe des adieux d'Hector et d'Andromaque. — Le second salon est tendu de quinze-seize, sorte de lampas, blanc mat ; deux fauteuils en bois sculpté et doré couverts en moire blanche, encadrée d'une bordure brochée vert uni ; six chaises assorties ; deux canapés de bois doré garnis de gourgouran. — L'une des deux pièces qui prolongent l'appartement est convertie en un salon de repos pour l'Empereur : une fenêtre seulement dont les rideaux sont de quinze-seize vert, bordé de velours amarante, avec bandeau de gourgouran orangé ; la niche de repos est tendue de soie ponceau ; le lit qui s'y trouve est en bois de hêtre avec bande d'acajou par le bas : deux traversins, trois oreillers, le tout en gourgouran vert velouté, encadré de bordures ponceau ; deux fauteuils et quatre chaises d'acajou garnies de même. Un escalier étroit descend de cette pièce à la bibliothèque et au cabinet topographique situés au rez-de-chaussée ; on en couvre les marches d'une forte moquette et on y tient allumées trois lampes très propres faites pour l'emplacement. Cet escalier, ainsi que le petit couloir qui communique aux pièces donnant sur la cour, sont entièrement creusés dans les formidables murs de la Tour de François Ier, travail ardu et lent, exécuté en décembre 1806, non sans lamentations de l'architecte : — sept pieds cubes de pierre à percer, écrit-il, et l'emplacement tellement exigu qu'on n'y peut employer plus de deux ouvriers à la fois. Communication indispensable, cependant, car c'est dans ces pièces prenant jour sur la cour que l'Empereur a sa salle de bains, sa chambre à coucher et son cabinet de travail. Il est inutile de décrire le cabinet de bains, qui a

conservé presque intacte la décoration payée 2 857 francs aux peintres

Vasserot et Godard. Outre la baignoire en cuivre étamé, le mobilier comporte,

au temps de l'Empereur, un canapé, un grand fauteuil, quatre chaises, un

tabouret de pied en acajou tendu de toile blanche, une commode de même bois à

bronzes dorés et un tabouret de baignoire, garni en plomb, couvert également

de toile blanche ; on y voit aussi un seau pour bain

de pieds, seau en tôle vernie, couleur amarante, imitant la cuve

antique, avec faux anneaux dorés ; les fonds de baignoire sont de basin uni,

à falbalas de mousseline brodée. — La chambre à coucher voisine est tendue de

quinze-seize bleu ; la literie se compose d'un

sommier de futaine et crin, de trois matelas en futaine et mère-laine épurée

à l'ébullition, d'un lit de plumes, d'un traversin et de quatre oreillers en

duvet de Hollande superfin, couverts de basin. Comme meubles, on ne

cite qu'un grand canapé en étoffe semblable à la tenture, et deux tabourets, l'un pour servir à la toilette de Sa Majesté, l'autre pour

le moment où Elle monte dans son lit ; enfin, un pied en acajou, composé de quatre pilastres surmontés de

têtes de naïades en bronze doré, servant de monture à un lavabo en porcelaine

de 20 pouces (52 centimètres) de diamètre. — Le cabinet de travail est vert papier, le bureau d'acajou à frise de cuivre doré et dessus de maroquin vert à

dentelles d'or ; on y voit un fauteuil à pieds étrusques couvert

d'étoffe satinée à rosaces, deux autres en casimir couleur or ; une pendule

en marbre noir est sur la cheminée, devant laquelle se dresse un écran de

taffetas vert. Un seul luxe, l'éclairage : un flambeau de bureau à trois

branches, deux autres à bras dorés avec garde-vue, quatre autres encore dorés

d'or mat. Description bien incomplète, car les inventaires ne désignent pas toujours la pièce où sont placés les objets qu'ils énumèrent. En outre, il apparaît que la décoration et les meubles étaient renouvelés assez fréquemment. Il en était de même chez l'Impératrice, logée dans l'appartement qui, depuis Louis XIV, avait été réservé au Roi. De crainte dé lasser le lecteur, on ne détaillera pas ici le mobilier de ces pièces ; leur simple nomenclature démontre que la grande salle à manger actuelle était alors une antichambre et un salon ; venaient ensuite, en retour sur le parterre du sud, un grand salon à trois fenêtres, la chambre à coucher, un cabinet joignant la chambre, un autre réservé à la toilette et un boudoir circulaire pratiqué, soit dans la tour du sud, soit, plus probablement, dans celle de l'est. L'Empereur était frileux ; on avait installé, au rez-de-chaussée de la Tour de François Ier et dans la pièce suivante, qui était une chambre de veille, de gros poêles en faïence destinés à chauffer, au moyen de tuyaux de chaleur dont la pose coûta 35.900 francs, les salons du premier étage, particulièrement le cabinet de repos, le cabinet de travail, la chambre à coucher et la salle de bains, confortable presque inouï à cette époque. L'éclairage, en revanche, était rudimentaire ; nos ancêtres ne se montraient pas exigeants sur cet article : ainsi, dans l'antichambre de l'Impératrice, n'y a-t-il que deux lampes à un bec et, dans le grand salon, quatre flambeaux et quatre appliques seulement, ce qui, dans cette vaste pièce, constituait un luminaire bien misérable ; un lustre, dont il n'est pas fait mention, suppléait probablement à cette insuffisance. Car on jouait dans ces salons et il y fallait voir clair : Biennais, tabletier de Leurs Majestés Impériales et Royales, fournit deux tables de trictrac en acajou, le dessus en maroquin, avec frises dorées, garnies de leurs dames vertes et blanches ; — une table de bouillotte, en acajou moiré ; un flambeau et sa bobèche de bronze doré et ciselé ; six tables à quadrille en acajou veiné ; un damier en acajou avec ses dames en ivoire vertes et blanches ; un jeu d'échecs, ivoire vert et blanc ; deux jeux de loto-dauphin et six boîtes de fiches. Peut-être s'abuse-t-on ; mais ces détails, jugés insignifiants, nous rapprochent, semble-t-il, de ceux que l'Histoire nous montre toujours dans l'apparat trompeur de la scène et qu'on regrette de ne jamais surprendre dans l'intimité du chez-soi. Ce qui étonne, c'est la facilité avec laquelle l'ex-petit lieutenant d'artillerie qui, à Auxonne, jadis, ne faisait qu'un repas chaque jour par raison d'économie, se façonne à ce harcelant attirail de Cour, à ces raffinements de luxe, sans en être ni importuné ni ébloui. Ce doit être très embarrassant, et même très difficile, d'habiter des palais tels que les Tuileries, Compiègne ou Fontainebleau, quand on a vécu, durant des années, dans une modeste chambre d'hôtel meublé. Passe encore pour Rambouillet ; Napoléon s'y trouvait certainement à l'étroit, encore qu'il considérât cette résidence comme un endroit retiré où il pourrait venir, de temps à autre, pour s'y reposer un jour ou deux, sans parade ni cérémonie. Tout de même, quand on n'y a pas été accoutumé dès l'enfance, on ne peut se défendre d'une certaine gêne à s'installer dans un bon fauteuil et à laisser les dames, nobles et souvent âgées, qu'on reçoit, se morfondre sur de simples pliants. A Rambouillet, on l'a remarqué, sauf dans les pièces d'intimité, il n'y a jamais que deux fauteuils, un pour l'Empereur, un autre pour l'Impératrice ; or les déplacements de Leurs Majestés mobilisent près de trois cents personnes et le château du comte de Toulouse revoyait les cohues et les encombrements occasionnés naguère par les voyages de Louis XIV et de Louis XV. Il ne faut pas attendre de ces comptes de fournisseurs des révélations bien surprenantes ; mais, en les feuilletant, on rencontre certaines indications qui touchent à la grande Histoire : celle-ci, en mai 1810 : Suppression des chiffres de Sa Majesté l'impératrice Joséphine. L'Empereur a divorcé ; il épouse l'archiduchesse d'Autriche ; il projette de l'amener à Rambouillet et il ne faut pas qu'elle y trouve un rappel de celle qu'elle remplace. A la même époque il commande d'arranger la chapelle ; ce modeste oratoire, occupant le premier étage de la tourelle de l'ouest, a dû être peu fréquenté depuis le dernier séjour de Louis XVI ; mais la nouvelle impératrice a été élevée dévotement et son mari veut qu'elle puisse ne rien négliger de ses habitudes de piété. On ornera donc cet oratoire de huit pilastres en bois de chêne ; on placera un tabernacle sur l'autel ; le plafond sera passé au blanc de roi et, dans les caissons, on peindra des abeilles et des ajustements relatifs au culte. Et l'Empereur songe que son appartement est bien éloigné de celui de sa jeune femme ; il ne pourra la surprendre sans que tout le personnel du château soit informé de ses visites. Aussitôt il ordonne d'établir, sur toute la façade donnant sur le parc, un long balcon qui lui fournira le moyen d'aller, par les dehors de ses cabinets, dans tous les appartements de l'Impératrice. Le sieur Fauconnier, serrurier à Paris, exécute ce travail : le nouveau balcon, à barreaux droits, est raccordé au vieux balcon Louis XV qui règne, depuis le temps du comte de Toulouse, le long de l'appartement d'assemblée ; on le garnit d'un grillage ; on le peint en gris : c'est celui qui existé encore et que décore gracieusement, durant la belle saison, une guirlande de pétunias. A vrai dire, on n'imagine pas bien Napoléon, sortant de son cabinet de repos, et s'engageant, en pleine nuit, vêtu d'une robe de chambre et une lanterne à la main, — car il y a des marches à descendre, — sur cet étroit balcon qui épouse la circonférence des tourelles, et, après un parcours de 90 mètres, conduit à une petite porte qu'on aperçoit aujourd'hui, à demi cachée sous le lierre de la tourelle de l'est : c'était alors la porte du boudoir de Marie-Louise. Se représente-t-on l'Empereur amoureux, frappant à cette porte en attendant qu'elle s'ouvre ? Dans ces années 1811 et 1812, la galanterie impériale se manifesta encore par des embellissements au parc, qui, déjà au temps de Louis XVI, sous l'influence d'Hubert Robert, avait perdu quelque peu de ses charmilles rectilignes et des beaux alignements du grand siècle pour prendre, par endroits, l'aspect de jardins dits paysagistes. Le Tapis vert, par exemple, avec ses futaies de hauts pins à troncs rouges, porte la signature d'Hubert Robert. En 1806 et en 1807, on avait curé les canaux ainsi que le Rondeau, et fait venir, de Laeken, une soixantaine dé cygnes qui, de Bruxelles à Rambouillet, voyagèrent dans des paniers. Le pont de pierre jeté sur le canal, à l'extrémité des quinconces, avait été démoli et remplacé par un pont en bois ; mais celui-ci manquait de solidité ; en 1811, il menaçait ruine. On parla de le supprimer, car s'il était d'une grande utilité pour les départs et les retours de la chasse, il présentait l'inconvénient de servir aux maraîchers et marchands de bestiaux qui, les jours de marché, venus de Gazeran, de Saint-Hilarion ou de la Beauce voisine, dételaient leurs charrettes et parquaient leurs bestiaux dans un grand terrain triangulaire, situé entre l'avant-cour du château et les quinconces, et utilisé comme décharge et dépôt d'immondices : ce cloaque s'étendait jusque sous le balcon du cabinet de Sa Majesté ; on proposait de le clore et de le convertir en jardin pittoresque, — projet qui fut réalisé depuis lors. La grande modification apportée aux parterres d'eau fut le boisement des îles ; elles étaient toujours restées jusqu'alors, on l'a dit déjà, à l'état de prairies ; les élégants vergers aménagés sous Louis XVI dans l'île du potager n'en avaient pas sensiblement changé le caractère. En 1811 et 1812, on y planta dix mille arbres, chênes, hêtres, platanes et sapins ; on augmentait ainsi de vingt-cinq hectares les jardins de Sa Majesté. Afin d'y pouvoir aborder, on créa une flottille composée d'une gondole vénitienne peinte en bleu et blanc et de deux canots, l'un gris, l'autre vert ; chacun d'eux était gréé d'un mât de pavillon, et les mariniers chargés de les conduire reçurent un habit et une culotte de drap vert avec galons aux manches et veste de couleur écarlate. Dans le même temps, l'Empereur, afin d'agrandir l'appartement de l'Impératrice, accordait un crédit de 400.000 francs pour la reconstruction de l'aile du château abattue cinq ans auparavant, et il ordonnait de restaurer l'ancien hôtel d'Angiviller, dévasté pendant la révolution, pour en faire le palais du Roi de Rome. Au nombre des meubles qu'on y apporta figure un lit en fer formant berceau... L'enfant impérial ne devait jamais occuper cette demeure, la seule en France qui fût élevée pour le recevoir. Ainsi Napoléon se prenait manifestement de goût pour Rambouillet. L'itinéraire précieux, dressé par M. A. Schuermans, nous indique sûrement les dates de ses séjours. En 1806, il y vient trois fois ; le 9 mai, parti de Saint-Cloud à deux heures, il arrive au château avec une suite imposante : l'impératrice Joséphine, la princesse Louis, le prince Borghèse, le prince de Hohenzollern, le duc d'Arenberg, le colonel général de service, deux grands officiers, onze officiers de la Maison, cinq dames, dix pages, quatre-vingt-dix officiers des écuries, cent trente-cinq chevaux d'attelage. On va courre le loup jusqu'à Dourdan et, le lendemain, pour permettre aux dames de danser, l'Impératrice fait venir des ménétriers et organise un bal champêtre ; le 11, à cinq heures de l'après-midi, on plie bagage pour retourner à Saint-Cloud. Moins d'un mois plus tard, l'Empereur revient à Rambouillet, le 2 juin ; puis le 16 août, lendemain de sa fête, et, cette fois, il reste neuf jours. Neuf jours encore en septembre 1807, — du 7 au 16. Quarante-quatre altesses, princes, princesses, maréchaux, hauts personnages à loger ; les mieux lotis n'ont qu'une petite chambre ; il pleut à verse, tout le monde tousse ; on déjeune à onze heures ; chasse l'après-midi ; on rentre transi, tard dans la soirée. L'Empereur commande : Mesdames, je vous laisse un quart d'heure pour faire votre toilette ; ceux qui ne seront pas prêts mangeront avec les chats. Le dîner dure un quart d'heure ; puis whist ou reversis ; puis musique ; puis, quand le maître s'est retiré, causerie avec l'Impératrice jusqu'à deux heures du matin, tous les hommes debout, tués de fatigue. Le lendemain on recommence. Le 10, l'Empereur chasse sur les canaux du parc et, le 11, dans la forêt. En 1808, revenant d'Espagne, il a traversé, pendant la nuit, Vendôme, Cloye, Châteaudun ; à cinq heures du matin il est à Chartres, à neuf heures à Maintenon, avant midi à Rambouillet où il déjeune ; il repart à deux heures, arrive une heure plus tard à Saint-Cloud... C'est, entre mille, un exemple de son infatigable activité. Mais, il y a mieux : le 29 octobre de cette même année, il quitte les Tuileries à onze heures du matin, dîne et couche à Rambouillet ; le dimanche 30, il en part bien avant l'aube, prend la route de Vendôme, traverse Tours à minuit ; le 31 il s'arrête vers dix heures du soir à Angoulême, atteint, le 1er novembre à onze heures du matin, Bordeaux où il ne séjourne que trois heures, poursuit sa route par Mont-de-Marsan où il passe sans s'arrêter, et, le 3, il est à Bayonne à deux heures de la nuit... Cinq jours sans se reposer dans un lit... Et, ce qui émerveille, c'est l'ordre et la méthode qui président à ces courses folles. Où qu'il aille, l'Empereur emmène toujours ses deux secrétaires, Méneval et Fain, et le ministre secrétaire d'État qui, lui, emmène ses bureaux ; ils ont, à Rambouillet, un hôtel toujours prêt, comme à Fontainebleau et à Compiègne. La berline dans laquelle Napoléon voyage est très simple, à fond vert ; on y a ménagé des tiroirs et des compartiments pour recevoir un choix de livres, le portefeuille, les papiers qu'il emporte ; une lampe éclaire pendant la nuit l'intérieur de la voiture. Sur le siège de devant se place Roustam, le mameluk ; sur celui de derrière sont les deux premiers valets de pied ; à la portière de droite galope l'écuyer de service ; à l'autre, le général commandant l'escorte, composée d'un piquet de cavalerie relevé de relais en relais. Suivent deux ou trois chaises de poste pour le grand maréchal, le grand écuyer, l'aide de camp et le chambellan de quartier. Ce n'est pas tout : un premier service de voitures précède toujours avec une avance de douze heures au moins ; un second service suit l'Empereur, en observant le même intervalle ; chacun d'eux comprend : maréchaux des logis, fourriers, chambellans, préfets du palais, écuyers, secrétaires, serviteurs pour l'appartement, la table, la toilette, l'écurie. Tout ce qui est de luxe comme de nécessité s'y trouve ; et ces deux services passent alternativement de l'arrière à l'avant et se relèvent l'un l'autre sans qu'on s'en aperçoive. Il y a aussi, suivant de près la voiture de Sa Majesté, la cuisine des voyages, sorte de fourgon avec fourneau portatif, cave sans cesse renouvelée, batterie de cuisine complète, maître d'hôtel, deux cuisiniers et un garçon. L'Empereur, parfois, commande halte en pleine campagne, s'assied sous un arbre et demande son déjeuner. Roustam et les valets de pied tirent du fourgon des petites casseroles d'argent couvertes, contenant poulets, perdreaux... On allume le feu pour chauffer le café et, moins d'une demi-heure après, tout est rangé, remis en place ; les voitures roulent dans le même ordre qu'avant la halte. Il est malaisé de comprendre comment les courriers qui

précédaient de quelques heures les voitures impériales pouvaient fournir, à

cheval, de tels trajets sans tomber de fatigue. Madame de la Tour du Pin

ayant appris que Napoléon allait passer la Dordogne à Cubzac, où, à cette

époque, le fameux pont n'existait pas, se rendit au bord du fleuve, afin de voir

le héros. Toute la population du pays bordait la

route ; le premier courrier parut ; le général commandant le département lui

demanda quand l'Empereur arriverait ; cet homme était tellement fatigué qu'on

ne put en tirer que le mot : Passons. Son bidet sellé, il l'accompagna

dans le bateau, puis il tomba comme mort au fond de l'embarcation d'où on le

tira pour le remettre à cheval de l'autre côté de la rivière... On s'est laissé entraîner, à la suite de l'homme extraordinaire, loin de Rambouillet. Il y reparut six jours en 1809, à la veille de la campagne d'Autriche ; l'année suivante, après le divorce, il y passa deux jours en février, puis y revint le 6 juillet et y séjourna jusqu'au 17 ; sans doute la nouvelle impératrice était-elle du voyage. En 1811, le couple impérial arrive de Saint-Cloud le 14 mai et reste toute la semaine à Rambouillet qu'il quitte le 22 pour se diriger vers la Normandie. Du 6 au 13 août, nouveau séjour. C'est le dernier des temps heureux : Napoléon ne rentrera dans le château que quatre ans plus tard, alors que, par deux fois, le monde se sera écroulé sous lui. A chacun de ces voyages il ne manquait pas de convoquer le maire de Rambouillet et de le questionner sur les besoins de ses administrés : il s'intéressait particulièrement à une fabrique de sucre de betterave établie dans un bâtiment voisin de l'hospice fondé par la comtesse de Toulouse ; mais il se plaisait aussi à entendre parler du duc de Penthièvre, de Louis XVI et des grands travaux que le pauvre Roi projetait pour la reconstruction du château. En 1812 l'Empereur fit parvenir à la municipalité une somme de 60.000 francs pour le soulagement des pauvres du domaine ; d'ailleurs, il se montrait à tous fort simple et familier ; il aimait la campagne et se considérait ici comme en une retraite dont la simplicité et le charme agreste autorisaient quelque répit. Il s'y trouvait déchargé du poids des grandeurs au point que parfois cette impression de délassement se traduisait par des retours à une sorte de gaminerie dont on cite quelques traits : on l'a vu, dans un rendez-vous de chasse, lancer un noyau de cerise au front d'un jeune garçon qui s'égosillait à crier Vive l'Empereur ! Les bonnes gens du pays étaient ravis par ces façons familières : on l'admirait, on était fier de le posséder, on l'aimait, — autant qu'on peut aimer un être incomparable et monté sur un tel pinacle qu'il apparaît hors d'atteinte. — Quel pressentiment le hantait ? Seul entrevoyait-il l'avenir proche ? Les derniers travaux qu'il ordonna au château, en octobre 1813, semblent être des travaux de défense : 687 francs de verrous dans les appartements impériaux ; — 974 francs pour vingt barres de fermeture aux portes du palais de Rambouillet ; — 798 francs pour l'établissement d'autres barres de fer aux serrures de sûreté... Dans les dernières semaines de cette année-là, passent jour et nuit par Rambouillet des convois de troupes ramenées d'Espagne en poste ; seul lieu de gîte entre Chartres et Versailles, la petite ville a eu, en quelques jours, 77.000 hommes à loger. Ceux-là ne faisaient que traverser ; mais, en sens inverse, il en arrivait d'autres, et plus redoutables : c'étaient des troupes de la Confédération Germanique, Prussiens, Wurtembergeois, Bavarois, enrôlés au service de France et qu'on expédiait à l'arrière. Ces étrangers haïssaient Bonaparte et juraient qu'ils ne quitteraient pas Rambouillet sans avoir mis le feu au château du tyran. Un jour, en effet, un incendie se déclara dans les communs. Au cours des premiers mois de 1814, on vécut dans l'angoisse ; tout paraissait annoncer un grand bouleversement, et on apprit bientôt, malgré le silence des gazettes, que l'Europe entière marchait sur Paris. Dès le milieu de février affluent, en bandes affamées et misérables, 24.000 prisonniers de guerre, russes pour la plupart. L'hospice, l'église, la salle d'audience du tribunal en sont encombrés : on réconforte ces malheureux de soupes cuisinées dans les chaudières de la manufacture de sucre de betterave ; on leur distribue des tonnes d'eau sucrée ; après une nuit de repos, on lès charge sur des charrettes et on leur souhaite bon Voyage. Une plus lamentable et dangereuse invasion leur succède : on évacue les hôpitaux de Paris, et, chaque jour, Rambouillet reçoit de 300 à 600 malades, presque tous infestés du typhus ; ils sont empilés à l'hospice ; il y en a jusque dans les combles, dans les corridors, dans les escaliers et, tous les soirs, vers six heures, l'affreux défilé commence et se prolonge jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Le terrible mal atteint tous ceux qui sont en rapport avec ces évacués ; plusieurs infirmiers et deux sœurs hospitalières succombent, et, sur la route de Chartres, par laquelle on expédie ceux qui peuvent supporter le Voyage, à Epernon, à Maintenon, leur passage propage la contagion et laisse une traînée de morts et d'infection. Le 28 mars, les troupes françaises, cantonnées à Rambouillet, quittent la ville, se retirant précipitamment vers là Loire. Le lendemain, vers cinq heures du soir, lès gens qui, sur la route de Paris, guettent les nouvelles, voient descendre de la Croix-Saint-Jacques, par la grande route droite qui forme une magnifique avenue, des cavaliers de la Garde, grenadiers, chasseurs, lanciers, dragons, précédant et escortant une dizaine de berlines de ville, peintes aux armoiries impériales et que suit Une interminable file de grands carrosses couverts de housses et de voitures de toute sorte, — deux cents chevaux, au moins. C'est le cortège de l'Impératrice-régente Marie-Louise, fuyant Paris, en route depuis onze heures du matin. Elle arrive au château, inhabité depuis deux ans et demi,

descend de sa berline ; elle est en amazone de drap brun ; elle paraît

fatiguée et fiévreuse ; avec elle sont ses dames du palais, ses médecins, le

petit Roi de Rome, qui a trois, ans, accompagné de ses trois gouvernantes : madame de Montesquiou, madame de

Boubers, madame de Mesgrigny, de son écuyer, Canisy, et d'Auvity, son

chirurgien. Au départ des Tuileries, l'enfant impérial s'est débattu, s'accrochant aux portes, à la rampe de l'escalier, criant

qu'il ne voulait pas quitter sa maison... Puisque

son papa était absent, c'était lui le maître... Il avait fallu

l'emporter. Rambouillet, — un vilain château qu'il n'aime pas, — dit le petit roi, n'est pas préparé pour recevoir la Cour fugitive. On s'entasse, on ne s'installe pas ; rien n est déballé des innombrables colis contenus dans les fourgons dont le défilé n'arrête pas, car on a tout emporté : les diamants de la Couronne, le Trésor, les toilettes, cachemires, robes, bijoux, dentelles : 48 chapeaux, 85 paires de souliers, 30 paires de bottines, et tout ce qui peut être utile au cours d'un long voyage : bassinoires, marabouts, lampes de nuit, les neuf nécessaires et les deux bidets de vermeil. Et on ignore tout des événements : on ne sait où est l'Empereur ; peut-être, en ce moment, est-il victorieux ; peut-être a-t-il coupé les communications de l'ennemi et rentre-t-il triomphant dans Paris. Mais non. Dans la soirée arrive au galop le roi Joseph : tout va mal ; les grands dignitaires sont en fuite ; la chute de la capitale est fatale : c'est la débâcle, l'effondrement ; il faut aller plus loin. — Où ? — A Rennes ? — à Tours ? — à Blois ? Quelle nuit ! On croit que les cosaques sont à quatre lieues de Rambouillet ; le receveur des Finances, dans la crainte d'être pillé, distribue ses fonds aux fonctionnaires, en avance sur leur traitement, et plusieurs quittent en hâte la ville, emmenant leur famille. L'impératrice Marie-Louise pleure ; cette jeune femme, — elle n'a pas vingt-trois ans, — voudrait rejoindre son mari ; elle ne comprend rien à la catastrophe qu'elle sent imminente : pourquoi son père, l'empereur d'Autriche, qui l'a mariée à Napoléon, veut-il maintenant abattre ce gendre tant convoité ? Que veut-on faire de son enfant et d elle-même ? Elle se sent le jouet d'une impitoyable politique, acharnée contre elle, et plus encore contre son petit roi. Quelles que soient son anxiété et ses craintes, elle espère encore par moments : ne commande-t-elle pas, en sa qualité de régente, aux ministres, aux grands de l'Empire qui, dans le cours de la nuit, fuyant l'invasion ennemie, arrivent de Paris, affolés, ne sachant rien, rôdant quelques instants ou quelques heures dans le tohu-bohu du château regorgeant, — le temps de relayer ou de laisser souffler leurs chevaux, — et s'éloignent dès qu'ils peuvent, y laissant la panique. Jamais peut-être, depuis cinq siècles qu'ils sont debout, les vieux murs de Rambouillet n'ont abrité pareil désarroi et plus tragiques alarmes. A l'aube, il faut partir. — Pour rejoindre Napoléon ? Non ; il est en pleine bataille, dans les environs de Troyes ou de Saint-Dizier, dit-on ; mais les ennemis tiennent les portes de Paris ; ils occuperont la capitale dans la journée ; l'Impératrice doit sauver le Roi de Rome : elle ira donc à Blois, attendre les événements. Elle obéit, toute en larmes, et, derrière elle, s'ébranle le long convoi de voitures, de fourgons, de fardiers, de berlines chargées de tout ce qu'il reste de la France impériale, et que suit une cohue de tapissières, de fiacres et de coucous débouchant incessamment de la route de Paris. Dans la journée demeurent au château deux des frères de Napoléon, le roi Joseph et le roi Jérôme ; puis, fort tard, survient la reine Hortense ; elle est avec ses deux fils, Napoléon et Louis, qui a six ans. Joseph et Jérôme conseillent à Hortense de quitter Rambouillet au plus vite : les cosaques y seront dans une heure ; pourtant, fatiguée, elle reste, décide d'y passer la nuit. Le château, envahi par des gens que la perplexité bouleverse, est une grande auberge encombrée ; on y erre, toutes portes ouvertes, sans y séjourner et l'on n'entend que ces mots : Allons, vite, partons ! Hortense se rappellera cette nuit épique ; elle gardera le souvenir d'une grande chambre, mal éclairée par le jour qui se levait et par des bougies qui s'éteignaient, et d'un pêle-mêle de femmes de chambre éplorées, hâtant les apprêts de la fuite. Maintenant Rambouillet a le déchirant spectacle des débris de la Grande Armée, refluant par toutes les routes des bois, confusion inextricable de cavaliers, de fantassins, de canons, de chevaux, de bœufs, de charrettes, de véhicules de toute espèce : les routes, les rues, les places, les avenues, les pelouses du parc, tout est couvert de soldats excédés de besoins, tombant de fatigue, étendus sur l'herbe ou sur le pavé : impossible de faire un pas sans enjamber leurs corps abattus. Pleurant de faim, d'autres se traînent de porte en porte ; toutes les maisons leur sont ouvertes ; mais le pain manque et les ennemis talonnent. Durant les premiers jours d'avril, ne cesse, ni jour ni nuit, le désolant défilé de ces braves vaincus qu'on chasse vers Chartres ou Vendôme. Le 7, apparaît un détachement de cosaques, bonnets de fourrure en tête, lance à l'épaule, précédant un régiment de chasseurs de Livonie : la discipline, la bonne tenue de ces chasseurs contraste avec la brutalité et l'ivrognerie des cosaques ; c'est aux chasseurs qu'est remise la garde du château et ce sont eux qui font la haie et présentent les armes quand, le 13 avril, Marie-Louise, après avoir erré de Blois à Orléans, avec la mère et les frères de son mari, reparaît à Rambouillet qu'elle a quitté impératrice et reine et où elle revient simple princesse autrichienne. Ce n'est point par sa faute : elle a tout tenté pour rejoindre Napoléon ; elle lui a écrit chaque jour, protestant de sa fidélité, de son désir de partager son sort ; sachant qu'il est sans argent, elle lui a fait parvenir deux millions, presque la moitié de tout ce qu'elle possède, et, de Rambouillet où elle rentre avec son petit Roi de Rome, sur l'ordre de son père, l'empereur autrichien, elle enverra encore au proscrit de l'île d'Elbe 900.000 francs. Depuis quinze jours elle est en larmes ; elle a pleuré sur la route en rencontrant les régiments ennemis ; elle pleure en franchissant la grille de Rambouillet, lorsqu'elle voit, alignés au pied de la Tour de François Ier, les grenadiers russes lui rendant les honneurs. Ah ! son train a bien diminué depuis qu'elle a quitté Blois. Tout ce qui n'était pas obligé de la suivre s'est débandé en chemin : la mère et les frères de Napoléon se sont esquivés, allant vers la Suisse, et sa Cour est des plus réduites : six voitures, pas plus, suffisent à contenir toute sa suite, celle de son fils et tous leurs bagages. Informée de cet abandon, la bonne reine Hortense, réfugiée à Navarre, près d'Évreux, vient à Rambouillet ; elle se présente au château, le 15, mais, d'abord, n'est pas reçue ; introduite enfin auprès de Marie-Louise, elle la trouve au lit, exténuée, abattue, redoutant la visite de son père qui s'annonce pour le lendemain. Croyez-vous, dit-elle, qu'on nous forcera d'aller à l'île d'Elbe ? Elle est sans résistance et tremble comme une enfant battue. Le 16, alors qu'Hortense vient de s'éloigner, arrive, en effet, l'empereur d'Autriche, François II, venu de Paris avec Metternich, tous deux seuls dans une petite calèche. L'une des dames de l'ex-impératrice le reçoit sur le perron et lui débite un compliment ; mais l'Autrichien est pressé, il n'écoute pas, coupe court et gronde : Que diable me voulez-vous ? Que dites-vous ? Laissez-moi voir ma fille... et, brusquement, il pénètre dans le vestibule : Marie-Louise vient à sa, rencontre, portant son fils, son petit roi : Voilà, dit-elle, le fruit du mariage que vous m'avez fait contracter : vos armes l'ont dépouillé de son héritage... A ce moment François n'est point empereur, mais grand-père ; en voyant, pour la première fois, l'enfant de sa fille, qu'elle lui jette presque dans les bras, il est pris d'émotion, ses larmes coulent ; il couvre de baisers le bambin qui se débat, et, tout aussitôt, les portes se referment sur cette mémorable réunion de famille. L'entretien dura deux heures ; on n'en sait rien de plus. Il est hors de doute que Marie-Louise demanda pourquoi son père s'était uni aux ennemis de Napoléon, son gendre, et, de concert avec eux, s'acharnait ainsi à ruiner sa fille et son petit-fils. François II, piètre politique, dut piteusement avouer que sa situation était délicate, en effet ; mais il n'était pas le maître ; ses puissants alliés, le czar de Russie et le roi de Prusse, lui avaient forcé la main : plutôt que de se brouiller avec ces deux ogres qui n'eussent fait de l'Autriche qu'une bouchée, il avait cru préférable, malgré son affection paternelle, de combattre Napoléon, déjà fort entamé par le désastre de Moscou. Osa-t-il, comme on l'a dit, conseiller à sa fille d'abandonner ce mari gênant ? Elle n'a pas très bonne posture dans l'Histoire, cette pauvre Marie-Louise ; mais les machiavels de ce temps-là sont peut-être plus responsables qu'elle de sa défection : il est certain qu'elle avait eu l'intention d'associer son sort à l'infortune de Napoléon ; cette résolution ne céda que sur les instances de François II et de Metternich. Au moyen de quels arguments perfides la détournèrent-ils de son devoir ? Les murs de Rambouillet le savent et Rovigo prétendait leur avoir dérobé ce secret : on aurait dit à cette jeune femme, simple et fière, que Napoléon ne l'avait épousée que par politique ; qu'il ne l'avait jamais aimée ; qu'il avait eu dix maîtresses et deux ou trois bâtards depuis son mariage avec elle ; bien plus, pour laver l'archiduchesse de la honte de son union avec le parvenu, on lui aurait donné Neipperg... Afin d'avilir le héros abhorré, on n'hésita point à employer cette politique infâme, et, par un juste retour, c'est la mémoire de l'épouse ainsi abusée qui, seule, restera entachée. Mais c'est là l'Histoire ténébreuse, hypothétique peut-être. Deux faits sont certains : François II fut ravi de son petit-fils : Il est bien de mon sang, disait-il avec orgueil. Quant à l'enfant, son impression fut différente et il l'exprima ainsi, avec la franchise de son âge : C'est ça, bon-papa ? Eh bien, il n'est pas beau ! François II d'Autriche soupa avec sa fille et passa la nuit à Rambouillet. II n'y avait, au premier étage du château, que deux chambres dignes de lui être affectées : l'une était occupée par l'ex-impératrice ; l'autre était celle où avait vécu l'ex-empereur. L'Autrichien osa-t-il se coucher dans le lit du vainqueur d'Austerlitz et de Wagram ? Dans ce cas il dut mal dormir. Il est vrai que Napoléon avait si souvent couché, à Schœnbrunn, dans le lit de François II, que celui-ci pouvait bien s'offrir cette modeste revanche. A l'aube il était éveillé ; il alla entendre la messe à la paroisse ; ensuite il visita les jardins ; puis il eut avec sa fille un nouvel entretien et, en lui apprenant que le czar Alexandre allait venir, il lui recommanda de montrer bon visage à ce puissant allié. Marie-Louise refusa net : sa fierté se révoltait à paraître humblement accueillir en bienfaiteur celui qui la dépouillait de sa couronne. François Il implora en vain : le temps pressait ; la visite de l'empereur de Russie était annoncée pour deux heures et Marie-Louise s obstinait, menaçant de s'enfermer dans sa chambre. Déjà la voiture du czar descendait l'avenue du château et l'empereur d'Autriche ne parvenait point à vaincre la résistance de sa fille. La scène se passait, certainement, dans l'une des pièces de l'appartement d'assemblée, car Alexandre entra par surprise et c'est le maire de Rambouillet qui, se trouvant par hasard au château, introduisit le souverain russe. Or ce magistrat racontait plus tard que, en traversant la salle à manger qui touche à la chapelle, Alexandre s'informa avec curiosité des habitudes de Napoléon ; c'est donc qu'il fut reçu dans l'un des beaux salons du comte de Toulouse ; reçu froidement, il faut le dire : la femme de Napoléon, très pâle, très digne, resta presque muette en présence du vainqueur. Le czar n'insista pas ; il partit vers cinq heures et François II reprit en sa compagnie la route de Paris. Le 18 avril, un régiment autrichien relevait la garnison russe et prenait possession de Rambouillet : du moins l'ex-impératrice était-elle ainsi gardée par ses compatriotes. Ce régiment allait lui servir d'escorte d'honneur durant son voyage : car il était décidé qu'elle retournerait à Vienne. Mais elle dut subir encore, la veille de son départ, la visite du roi de Prusse, autre triomphateur, arrogant, celui-ci ; il salua l'archiduchesse, — c'est le titre que portait maintenant Marie-Louise, — jeta un coup d'œil aux salons et aux parterres, puis remonta dans sa voiture. Son séjour à Rambouillet ne dura pas deux heures. Le lendemain, 23 avril, l'ex-impératrice prenait le chemin de l'exil : l'enfant auquel avait été promise la couronne de Rome, en attendant celle de l'empire, allait, avec sa mère, quitter la France pour toujours. Je vois bien que je ne suis plus roi, disait-il, je n'ai plus de pages, et il en voulait à un certain Louis XVIII, dont on parlait beaucoup et qu'il accusait de lui avoir pris ses jouets. Sur les froides façades de la cour du château, sur son haut perron, sur sa vieille tour crénelée, sur la longue avenue qui monte vers les grands bois, se sont fixés les regards, gros de larmes, de l'archiduchesse et de son aiglon, avides de garder, dans le reliquaire de leur mémoire, ce décor de leur agonie. Tandis qu'on empilait les bagages, le maire de la ville, quelques fonctionnaires, les serviteurs, assistaient, consternés, à cet effondrement. Les postillons montèrent en selle, la garde autrichienne présenta les armes, les berlines passèrent la grille et le palais fut fermé, attendant ses nouveaux maîtres.

Le Château de Rambouillet après l'amputation de l'aile de l'Est. (Époques de Napoléon Ier. de Charles X, etc.). Etat actuel. |