HISTOIRE DE LA GRÈCE

SEIZIÈME VOLUME

CHAPITRE II — SUITE DES AFFAIRES SICILIENNES, DEPUIS LA DESTRUCTION DE L’ARMÉE CARTHAGINOISE PAR LA PESTE DEVANT SYRACUSE JUSQU’À LA MORT DE DENYS L’ANCIEN (394-367 AV. J.-C.).

|

Dans le chapitre précédent, je décrivais les onze premières années du règne de Denys appelé l’Ancien, comme despote à Syracuse ; jusqu’à la première grande guerre contre les Carthaginois, guerre qui finit, par un soudain changement de la fortune en sa faveur ; à un moment où il était pressé rudement et réellement assiégé. L’armée carthaginoise victorieuse devant Syracuse fut entièrement ruinée par une terrible peste, suivie d’une, ignominieuse trahison de la part de son commandant Imilkôn. Dans l’espace de moins de trente années, on nous parle de quatre maladies épidémiques distinctes[1], chacune d’une force effrayante, comme ayant affligé Carthage et ses armées en Sicile, sans toucher ni Syracuse ni les Grecs siciliens. Ces épidémies furent de tous les ennemis ceux auxquels les Carthaginois purent le moins résister et en même temps les alliés les plus efficaces pour Denys. La seconde et la troisième, — remarquables parmi les événements heureux de sa vie, — survinrent justement à l’instant nécessaire pour le sauver d’un courant de supériorité dans les armes carthaginoises qui semblaient en bon chemin pour l’accabler complètement. De quelles conditions physiques dépendait la fréquente répétition d’une pareille calamité, en même temps que ce fait remarquable qu’elle était confinée à Carthage et à ses armées, — nous le savons en partie quant au troisième des quatre cas, mais nous l’ignorons complètement par rapport aux autres. La fuite d’Imilkôn, qui avec ses Carthaginois s’éloigna de Syracuse, laissa Denys et les Syracusains dans le plein enivrement du triomphe. Les conquêtes faites par Imilkôn étaient complètement perdues, et la domination carthaginoise en Sicile était actuellement réduite à cet espace restreint dans le coin occidental de l’île, qui avait été occupé avant l’invasion d’Hannibal, en 409 av. J.-C. Un succès si prodigieux permit probablement à Denys de réprimer l’opposition qu’avaient faite récemment les Syracusains à la continuation de son gouvernement (395 av. J.-C.). On nous dit qu’il eut de grands embarras du côté de ses mercenaires, qui, après avoir été pendant quelque temps sans solde, témoignèrent un mécontentement tellement plein de colère qu’ils menacèrent de le renverser. Denys s’empara de la personne de leur commandant, le Spartiate Aristotelês ; alors les soldats se soulevèrent et affluèrent en armes autour de sa résidence, demandant en termes violents et la mise en liberté de leur commandant et le payement de leur arriéré. De ces deux demandes, Denys éluda la première en disant qu’il renverrait Aristotelês à Sparte pour y être jugé par ses compatriotes, qui décideraient de son sort ; quant à la seconde, il apaisa les soldats en leur assignant, en échange de leur solde, la ville et le territoire de Leontini. Acceptant volontiers ce riche présent, le sol le plus fertile de l’île, les mercenaires quittèrent Syracuse au nombre de dix mille pour établir leur résidence dans la ville qui venait de leur être assignée ; tandis que Denys soudoya d’autres mercenaires à leur place. C’est à ces derniers — comprenant peut-être les Ibériens ou Espagnols qui avaient récemment passé du service carthaginois au sien — et aux esclaves qu’il avait affranchis, que Denys confia le maintien de sa domination[2]. Ces quelques faits, qui sont tout ce qu’on nous apprend, nous permettent de voir que les relations entré Denys et les mercenaires qui lui servaient à gouverner Syracuse étaient troublées et difficiles à conduire. Mais ils ne nous expliquent pas la cause complète de ce désaccord. Nous savons que peu de temps auparavant Denys s’était débarrassé de mille mercenaires odieux en les exposant traîtreusement à la mort dans une bataille avec les Carthaginois. De plus, il n’aurait probablement pas saisi la personne d’Aristotelês et ne l’aurait pas renvoyé pour être jugé, si ce dernier n’avait rien fait de plus que de réclamer la solde réellement due à ses soldats. Il parait vraisemblable que le mécontentement des mercenaires reposait sur des causes plus profondes ; peut-être se rattachait-il à ce mouvement de l’esprit syracusain contre Denys qui s’était manifesté ouvertement dans l’invective de Theodôros. Nous aurions été content de savoir aussi comment Denys se proposait de payer les nouveaux mercenaires s’il n’avait pas le moyen de payer les anciens. La charge d’entretenir son armée permanente, quels que fussent ceux sur lesquels elle pesa, doit avoir été extrêmement lourde. Que devinrent les anciens habitants et propriétaires à Leontini, qui ont dû être dépossédés quand cet emplacement, objet de tant de convoitises, fut transféré aux mercenaires ? Sur tous ces points, nous sommes par malheur laissés dans l’ignorance. Denys se dirigea alors vers le nord de la Sicile pour rétablir Messênê ; tandis que ceux des autres Siciliens qui avaient été chassés de leurs demeures par les Carthaginois se réunirent et y revinrent. En rétablissant Messênê après sa démolition par Imilkôn, il obtint le moyen d’y installer une population entièrement dans ses intérêts, propre aux desseins agressifs qu’il concevait déjà contre Rhegium et les autres Grecs italiens. Il y établit mille Lokriens, — quatre mille personnes d’une autre cité dont nous ne pouvons reconnaître le nom d’une manière certaine[3], — et six cents des Messêniens péloponnésiens. Ces derniers avaient été ex-pulsés par Sparte de Zakynthos et de Naupaktos à la fin de la guerre du Péloponnèse, et avaient pris du service en Sicile chez Denys. Même là ils furent poursuivis par la haine de Sparte. Les remontrances qu’elle fit contre son projet de les établir dans une cité de grande considération portant leur ancien nom l’obligèrent à les retirer ; alors il les installa dans une portion du territoire abakène sur la côté septentrionale. Ils donnèrent à leur nouvelle cité le nom de Tyndaris, y admirent beaucoup de nouveaux habitants, et me lièrent leurs affaires avec tant de prudence qu’ils arrivèrent bientôt à un chiffre de cinq mille citoyens[4]. Ni là ni à Messênê, nous ne trouvons aucune mention du rétablissement de ces habitants qui avaient fui quand Imilkôn prit Messênê, et qui formaient presque toute l’ancienne population de la cité ; car on dit que très peu d’entre eux furent tués. Il semble douteux que Denys les ait admis de nouveau quand il rétablit Messênê. Renouvelant avec soin les fortifications de la cité qui avaient été démolies par Imilkôn, il y plaça quelques-uns dé ses mercenaires comme garnison[5]. Denys entreprit ensuite plusieurs expéditions contre les Sikels de l’intérieur de l’île qui s’étaient joints à Imilkôn dans sa récente attaque contre Syracuse (394 av. J.-C.). Il conquit plusieurs de leurs villes, et fit alliance avec deux de leurs plus puissants princes, à Agyrion et à Kentoripæ. Enna et Kephalœdion lui furent livrées égaiements ainsi que la dépendance carthaginoise de Solonte. Au moyen de ces opérations, qui paraissent avoir occupé quelque temps, il acquit un ascendant puissant dans les parties centrales et nord-est de l’île, tandis que sa garnison à Messênê lui assura l’empire du détroit entre l’Italie et la Sicile[6]. On comprit bien que l’acquisition qu’il avait faite de cette importante position fortifiée impliquait des desseins ultérieurs contre Rhegium et les autres cités grecques du sud de l’Italie ; aussi y régna-t-il une vive alarme (394-393 av. J.-C.). Les nombreux exilés qu’il avait chassés, non seulement de Syracuse, mais encore de Naxos, de Katane et des autres villes conquises, n’ayant plus d’asile assuré en Sicile, avaient été forcés de passer en Italie, on ils furent reçus favorablement à Krotôn et à Rhegium[7]. Un de ces exilés, Helôris, jadis l’intime ami de Denys, fut même nommé général des forces de Rhegium, forées à cette époque non seulement puissantes sur terre, mais appuyées par une flotte qui comptait de soixante-dix à quatre-vingts trirèmes[8]. Sous son commandement ; une armée de cette ville traversa le détroit dans le dessein en partie d’assiéger Messênê, en partie d’établir les exilés naxiens et katanæens a Mylæ sur la côte septentrionale de l’île, à peu de distance de Messênê. Ni l’un ni l’autre de ces plans ne réussit : Helôris fut repoussé à Messênê avec perte, tandis que les nouveaux colons à Mylæ furent promptement chassés. L’empire du détroit fut ainsi entièrement conservé à Denys, qui, sur le point d’entreprendre une expédition agressive contre l’Italie., ne fut arrêté que par la nécessité de prendre la ville sikel nouvellement établie sur la colline de Tauros — ou Tauromenium. Les Sikels défendirent cette position, par elle-même élevée et forte, avec une valeur et une opiniâtreté inattendues. C’était l’endroit où avaient débarqué dans l’origine les colons grecs primitifs qui vinrent pour la première fois en Sicile, et d’où conséquemment avaient commencé les empiétements helléniques successifs sur la population sikel établie antérieurement. Ce fait bien connu des deux parties fit que la prise fut autant un point d’honneur pour un côté que la conservation pour l’autre. Denys consacra des mois au siège, même jusqu’au milieu de l’hiver, tandis que la neige couvrait le sommet de la colline. Il donna des assauts réitérés (lui furent toujours repoussés. Enfin, une nuit d’hiver sans lune, il trouva moyen de parvenir, en gravissant quelques rochers presque inaccessibles, à une partie de la ville moins fortifiée, et de s’établir dans l’une des portions fortifiées dont elle se composait. Après avoir pris la première partie, il se mit immédiatement en devoir d’attaquer la seconde. Mais les Sikels, résistant avec une valeur désespérée, le repoussèrent et forcèrent la troupe d’attaque de fuir en désordre au milieu des ténèbres de la nuit et par le terrain le plus difficile. Il y eut six cents hommes tués sur place, et à peine un seul put-il échapper sans jeter ses armes. Denys lui-même, renversé par le coup d’une lance sur sa cuirasse, fut difficilement recueilli et emporté vivant, toutes ses armes, à l’exception de sa cuirasse, restant derrière. Il fut obligé de lever le siège, et il fut long à se remettre de sa blessure, d’autant plus que la neige lui avait aussi considérablement affecté les yeux[9]. Un revers si manifeste, devant une ville comparativement insignifiante, diminua sa réputation militaire et encouragea ses ennemis d’une extrémité à l’autre de l’île (393 av. J.-C.). Les Agrigentins et autres, secouant son joug, se proclamèrent autonomes, et bannirent ceux de leurs chefs qui soutenaient ses intérêts[10]. Un grand nombre de Sikels également, fiers du succès de leurs compatriotes à Tauromenium, se déclarèrent ouvertement contre lui ; ils se joignirent au général carthaginois Magôn, qui alors, pour la première fois depuis le désastre devant Syracuse, faisait, reparaître en campagne les forces de Carthage. Depuis ce désastre, Magôn était resté tranquille dans le coin occidental ou carthaginois de l’île, ranimant la force et le courage de ses compatriotes, et prenant une peine inaccoutumée pour se concilier l’attachement des villes indigènes indépendantes. Renforcé en partie par les exilés que Denys avait chassés, il était à ce moment en état de prendre l’offensive et d’épouser la cause des Sikels, après leur heureuse défense de Tauromenium. Il osa même envahir et ravager le territoire messênien ; mais Denys, remis actuellement de sa blessure, marcha contre lui, le défit dans une bataille près d’Abakæna, et le força à se retirer de nouveau vers l’ouest, jusqu’à ce que de nouvelles troupes lui fussent envoyées de Carthage[11]. Sans poursuivre Magôn, Denys retourna à Syracuse, d’où il partit bientôt pour exécuter ses projets contre Rhegium avec une flotte de cent vaisseaux de guerre (393-392 av. J.-C.). Il disposa ou masqua si habilement ses mouvements, qu’il arriva de nuit aux portes et sous les murs de Rhegium, sans éveiller le moindre soupçon chez les citoyens. Appliquant des combustibles pour mettre le feu à la porte (comme il l’avait fait une fois avec succès à celle d’Achradina)[12], il planta en même temps ses échelles contre les murs, et tenta une escalade. Surpris et en petit nombre, les citoyens commencèrent à se défendre ; mais l’attaque aurait fait des progrès, si le général Helôris, au lieu d’essayer d’éteindre les flammes, ne s’était avisé de les encourager à entasser des fagots secs et d’autres matières. La conflagration devint si violente, que les assaillants eux-mêmes furent tenus à distance jusqu’à ce que les citoyens eussent eu le temps de monter sur les murs en force ; et la cité fut sauvée de la prise par l’incendie d’une partie d’elle-même. Désappointé flans ses espérances, Denys fut obligé de se contenter de ravager le territoire voisin ; ensuite, il conclut une trêve d’une année avec les habitants de Rhegium, puis il retourna à Syracuse[13]. Cette mesure fut probablement déterminée par la nouvelle des mouvements de Magôn, qui était de nouveau en campagne avec une armée mercenaire estimée à quatre-vingt mille hommes, — Libyens, Sardes et Italiens, — obtenue de Carthage, où renaissait l’espoir d’un succès en Sicile. Magôn dirigea sa marche à travers la population sikel du centre de l’île, recevant l’adhésion d’un grand nombre de leurs divers municipes. Toutefois Agyrion, le plus considérable et le plus important de tous, lui résista comme à un ennemi. Agyris, despote de l’endroit, qui avait conquis une grande partie du territoire voisin, et s’était enrichi par le meurtre de plusieurs propriétaires opulents, entretenait une alliance étroite avec Denys. Ce dernier se hâta de venir à son secours, avec une armée qui, dit-on, était de vingt mille hommes, Syracusains et mercenaires. Admis dans la cité, et coopérant avec Agyris, qui lui fournit d’abondantes provisions, il réduisit bientôt les Carthaginois à de grands embarras. Magôn était campé près du fleuve Chrysas, entre Agyrion et Morgantinê, en pays ennemi, harcelé par des indigènes qui connaissaient parfaitement le terrain, et qui interceptaient en détail tous ceux qu’il envoyait pour se procurer des provisions. Les Syracusains, à dire vrai, par dégoût ou par méfiance pour ces moyens lents, demandèrent impatiemment la permission de faire une attaque vigoureuse ; et quand Denys refusa, affirmant qu’avec un peu de patience l’ennemi ne tarderait pas à être affamé, ils quittèrent le camp et retournèrent à Syracuse. Alarmé de leur désertion, il requit sur-le-champ un nombre- considérable d’esclaves pour les remplacer. Mais à ce moment même il arriva une proposition de la part des Carthaginois, qui demandaient à pouvoir faire la paix et se retirer, ce que Denys accorda, à condition qu’ils lui abandonneraient les Sikels et leur territoire, — en particulier Tauromenium. A ces conditions la paix fut conséquemment conclue, et Magon -retourna de nouveau à Carthage[14]. Délivré de ces ennemis, Denys put rendre à leurs maîtres, ces esclaves qu’il avait récemment levés par sa récente réquisition (391 av. J.-C.). Après avoir complètement établi sa domination chez les Sikels, il marcha de nouveau contre la mille de Tauromenium, qui, en cette occasion, fut hors d’état de lui résister. Les Sikels, qui l’avaient si vaillamment défendue, furent chassés, pour faire place à de nouveaux habitants, choisis parmi les mercenaires de Denys[15]. Maître ainsi et de Messênê et de Tauromenium, les deux postes maritimes les plus importants soir le côté italien de la Sicile, Denys se prépara à exécuter ses plaies ultérieurs contre les Grecs du sud de l’Italie. Ces cités encore puissantes, bien qu’elles, l’eussent été jadis beaucoup plus, souffraient alors d’une cause de déclin commune a tontes les colonies helléniques sûr la côte du continent. La population indigène de l’intérieur avait été renforcée ou asservie par des émigrants plus belliqueux venant des pays situés par derrière, qui pesaient actuellement sur les cités grecques maritimes au moyen d’empiétements auxquels elles avaient de la peine à résister. C’étaient les Samnites, branche de l’audacieuse race sabellienne, montagnards de la portion centrale de la chaîne des Apennins, qui s’étaient récemment répandus comme de formidables assaillants. Vers 420 avant J.-C., ils s’étaient établis à Capoue et dans les fertiles plaines de la Campanie, en chassant ou en dépossédant les anciens propriétaires toscans. De là, vers 416 avant J.-C., ils réduisirent la cité voisine de Cumes, la plus ancienne colonie occidentale de la race hellénique[16]. Les établissements grecs voisins de Neapolis et de Dikæarchia semblent aussi avoir, comme Cumes, payé un tribut aux Samnites campaniens, qui les tenaient sous leur domination, et avoir cessé en partie d’être helléniques[17]. Ces Campaniens, de race samnite, ont été souvent mentionnés dans les deux chapitres précédents comme employés en qualité de mercenaires, tant dans les armées des Carthaginois que dans celles de Denys[18]. Mais la grande migration de cette race guerrière fut plus loin au sud-est, en descendant la ligne des Apennins vers le golfe de Tarente et le détroit de Sicile. Sous le nom de Lucaniens, ils établirent une puissance formidable dans ces régions, en subjuguant la population œnotrienne qui y était établie[19]. La puissance lacanienne semble avoir commencé en 430 avant J.-C. environ, et avoir grandi insensiblement depuis cette époque. A son maximum (vers 380-360 av. J.-C.), elle comprenait la plus grande partie du territoire intérieur et des portions considérables de la côte, en particulier de la côte méridionale, — bornée par une ligne imaginaire tirée depuis Metapontum, sur le golfe de Tarente, en travers de la largeur de l’Italie jusqu’à Poseidônia ou Pæstum, près de l’embouchure du fleuve Silaris, sur la mer Tyrrhénienne ou Inférieure. Ce fut vers 356 avant J.-C. que les serfs ruraux, appelés Brutiens[20], se révoltèrent contre les Lucaniens, et leur enlevèrent la partie méridionale de ce territoire ; ils établirent une domination indépendante dans la portion intérieure de ce qui est appelé aujourd’hui Calabre ultérieure, — et s’étendirent, depuis une ligne frontière tirée à travers l’Italie, entre Thurii et Laos, jusqu’auprès du détroit de Sicile. Vers 332 avant J.-C. commencèrent à l’occasion l’intervention des rois d’Épire d’un côté, et les efforts persévérants de Rome de l’autre, intervention qui, après des luttes longues et vaillamment soutenues, laissa les Samnites, les Lucaniens et les Brutiens tous sujets romains. A l’époque à laquelle nous sommes actuellement parvenu (392-391 av. J.-C.), ces Lucaniens, après avoir conquis les cités grecques de Poseidônia (ou Pæstum) et de Laos, avec une grande partie du territoire situé entre le golfe de Poseidônia et celui de Tarente, harcelèrent cruellement les habitants de Thurii, et alarmèrent toutes les cités grecques voisines jusqu’à Rhegium. L’alarme de ces cités fut si sérieuse, que plusieurs d’entre elles contractèrent une intime alliance défensive, qui fortifiait ce faible lien synodal et ce sentiment de communauté italienne[21], dont la forme et la trace semblent avoir existé sans la réalité, même dans l’inimitié marquée entre des cités particulières. Les conditions de l’alliance nouvellement contractée étaient très rigoureuses ; non seulement elles obligeaient chaque cité à assister à la première sommation toute autre cité envahie par les Lucaniens, mais elles déclaraient aussi que, si cette obligation était négligée, les généraux de la cité désobéissante seraient condamnés à mort[22]. Toutefois, à ce moment, les Grecs italiens ne craignaient pas moins Denys et ses entreprises agressives par le sud que celles des Lucaniens par le nord, et leur alliance défensive fut faite contre l’un et contre les autres. Pour Denys, au contraire, l’invasion des Lucaniens du côté de la terre était un incident heureux, et favorable au succès de ses propres plans. Cette conformité de desseins contre les mêmes ennemis ne tarda pas à les amener à former entre eux une alliance distincte[23]. Nous devons compter encore parmi les alliés de Denys les Lokriens Épizéphyriens ; qui non seulement ne se joignirent pas à la confédération italienne, mais qui épousèrent avec ardeur sa cause contre elle. L’inimitié des Lokriens contre leurs voisins les Rhégiens était ancienne et acharnée ; elle ne le cédait qu’à celle de Denys, qui n’oublia jamais le refus que lui firent les Rhégiens de lui permettre de prendre une épouse dans leur cité, et qui fut toujours reconnaissant aux Lokriens pour lui avoir accordé le privilège que leurs voisins avaient refusé. Désirant encore, s’il était possible, éviter de provoquer quarante autres membres de la confédération italienne (390 av. J.-C.), Denys déclara encore qu’il se vengeait exclusivement sur Rhegium, et il conduisit de Syracuse contre cette ville une puissante armée. Vingt mille fantassins, mille chevaux et cent vingt vaisseaux, de guerre sont mentionnés comme le total de son armement. Débarquant près de Lokri, il traversa la partie basse de la péninsule dans une direction occidentale, porta la flamme et le fer dans, le territoire rhégien, et campa ensuite près du détroit sur le côté septentrional de Rhegium. Sa flotte le suivit en longeant l’a côte autour du cap Zephyrion jusqu’au même point. Tandis qu’il pressait le siège, les membres de l’assemblée italienne dépêchèrent de Krotôn une flotte de soixante voiles pour concourir à la défense. Leurs vaisseaux, après avoir doublé le cap Zephyrion, s’approchaient de Rhegium parle sud, quand Denys lui-même s’avança pour les attaquer, avec cinquante vaisseaux détachés de son armée. Bien qu’inférieure en nombre, sa flotte était probablement supérieure sous-le rapport des dimensions et de l’équipement ; de sorte que les capitaines krutoniates, n’osant pas hasarder une bataille, poussèrent leurs vaisseaux à la côte. Denys les y attaqua, et les aurait tous remorqués (sans leurs équipages) comme prises, si le théâtre de l’action n’eût pas été si près de Rhegium que toutes les forces de la cité purent s’avancer comme renfort, tandis que sa propre armée était du côté opposé de la ville. Le nombre et le courage des Rhégiens déjouèrent ses efforts, sauvèrent les vaisseaux, que les habitants tirèrent tous sur le rivage, et- qu’ils mirent ainsi en sûreté. Obligé de se retirer sans avoir réussi, Denys fut surpris en outre par une terrible tempête qui exposa sa flotte au plus grand danger. Sept de ses vaisseaux furent jetés à la côte ; leurs équipages, au nombre de quinze cents, se noyèrent ou tombèrent entre les mains des Rhégiens. Les autres, après beaucoup de dangers et de difficultés, ou rejoignirent le gros de la flotte ou allèrent dans le port de Messênê, où Denis lui-même, dans sa quinquérème, trouva aussi un refuge, mais seulement au milieu de la nuit et après un danger imminent pendant plusieurs heures. Découragé par ce malheur aussi bien que par l’approche de l’hiver, il retira ses forces pour le moment et retourna à Syracuse[24]. Toutefois, une partie de sa flotte, sous Leptinês, fut envoyée au nord le long de la côte sud-ouest de l’Italie, vers le golfe d"Elea, pour coopérer avec les Lucaniens qui, de cette côte et de l’intérieur, envahissaient le territoire de Thurii sur le golfe de Tarente. Thurii avait succédé, bien qu’avec une puissance très inférieure, à l’ancienne Sybaris, dont la domination s’était jadis étendue d’une mer à l’autre, comprenant la ville de Laos, actuellement possession lacanienne[25]. Dès que les Lucaniens avaient paru, les Thuriens avaient dépêché un message pressant à leurs alliés, qui faisaient toute diligence pour arriver, conformément à la convention. Mais avant qu’il fût possible que cette jonction pût s’opérer, les Thuriens, confiants dans leur propre armée indigène de quatorze mille fantassins et de mille chevaux, marchèrent seuls contre l’ennemi. Les envahisseurs lucaniens se retirèrent, et les Thuriens tes poursuivirent jusque dans cette région montagneuse des Apennins qui s’étend entre les deux mers, et qui présente les dangers et les difficultés les plus formidables pour toutes les opérations militaires[26]. Ils attaquèrent avec succès un poste ou village fortifié des Lucaniens, qui tomba entre leurs mains avec un riche butin. Cet avantage partiel les enorgueillit tellement qu’ils osèrent franchir tous les défilés des montagnes même jusqu’au voisinage de la mer méridionale, dans l’intention d’attaquer la florissante ville de Laos[27], — jadis dépendance des Sybarites, leurs prédécesseurs. Mais les Lucaniens, après les avoir attirés dans ces sentiers impraticables, se postèrent derrière eux avec des forces largement augmentées en nombre, leur coupèrent toute retraite, et les enfermèrent dans une plaine entourée de falaises hautes et escarpées. Attaqués dans cette plaine par un nombre double du leur, les infortunés Thuriens essuyèrent une des plus sanglantes défaites dont il soit fait mention dans l’histoire grecque. De quatorze mille hommes qu’ils étaient, dix mille furent tués, d’après l’ordre impitoyable des Lucaniens de ne pas faire quartier. Les autres parvinrent à gagner en fuyant une colline près du bord de la mer, d’où ils aperçurent une flotte de vaisseaux de guerre longeant la côte à une assez faible distance. Fous de terreur, ils furent amenés à croire ou à espérer que c’étaient les vaisseaux attendus de Rhegium et venant à leur secours, bien que les Rhégiens dussent naturellement envoyer leurs vaisseaux, quand ils étaient demandés, à Thurii, sur le golfe de Tarente, et non à la mer Inférieure près de Laos. Dans cette pensée, mille d’entre eux s’élancèrent à la nage du rivage pour chercher un refuge sur les vaisseaux. Mais par malheur ils se trouvèrent à bord de la flotte de Leptinês, frère et amiral de Denys, venu dans le dessein exprès d’aider les Lucaniens. Avec une générosité non moins inattendue qu’honorable, cet officier leur sauva la vie, et aussi, à ce qu’il semblerait, celle de tous les autres survivants sans défense, persuadant ou forçant les Lucaniens de les relâcher, en recevant une mine d’argent par homme[28]. Cet acte de sympathie hellénique rendit à Thurii trois ou quatre mille citoyens contre rançon, qui y retournèrent au lieu d’être massacrés ou vendus par les barbares Lucaniens, et il procura à Leptinês personnellement l’estime la plus chaleureuse de la part des Thuriens et des autres Grecs italiens (389 av. J.-C.). Mais cet acte fut fortement blâmé par Denys, qui déclarait alors ouvertement son projet de subjuguer ces Grecs, et désirait encourager les Lucaniens comme d’indispensables alliés. En conséquence, il cassa Leptinês et nomma comme amiral son autre frère Thearidês. Il se mit ensuite en devoir de conduire une nouvelle expédition, qui n’était plus destinée contre Rhegium seule, mais contre tous les Grecs italiens. Il partit de Syracuse avec une puissante armée, — vingt mille fantassins et trois mille chevaux, avec laquelle il se rendit par terre à Messênê en cinq jours ; sa flotte, sous Thearidês, l’accompagnait, — quarante vaisseaux de guerre et trois cents transports avec des provisions. Après avoir successivement surpris et capturé près des îles Lipari une escadre rhégienne de dix vaisseaux, dont il constitua les équipages prisonniers à Messênê, il transporta son armée en Italie à travers le détroit et mit le siège devant Kaulonia, — sur la côte orientale de la péninsule, et contiguë à la frontière septentrionale de ses alliés les Lokriens. Il attaqua cette place vigoureusement avec les meilleures machines de siège que fournît son arsenal. Les Grecs italiens, d’autre part, rassemblèrent leurs forces combinées pour la secourir. Leur principal centre d’action fut Krotôn, où la plupart des exilés syracusains, les plus ardents de tous les champions dans la cause, étaient réunis à ce moment. Un de ces exilés, Helôris (qui avait été nommé auparavant général par les Rhégiens) fut chargé du commandement de l’armée collective, arrangement qui neutralisait toutes les jalousies locales. Sous l’influence du sentiment sincère qui prédominait, une armée fut assemblée à Krotôn, estimée à vingt-cinq mille fantassins et à deux mille chevaux : par quelles cités ces hommes furent-ils fournis, et dans quelles proportions, c’est ce que nous sommes hors d’état de dire[29]. À la tête de ces troupes, Helôris marcha au sud de Krotôn vers le fleuve Elleporos, non loin de Kaulonia, où Denys, levant le siège, le rencontra[30]. Il était à environ quatre milles et demi (= 7 kilom. 1/4) de l’armée krotoniate, quand il apprit de ses éclaireurs : qu’Helôris, avec un régi vent d’élite de cinq cents hommes (peut-être des exilés syracusains comme lui) était considérablement en avant du corps principal. Se mettant rapidement en marche pendant la nuit, Denys surprit, à la pointe du jour, cette garde avancée, complètement isolée du reste. Helôris, tout en expédiant de pressants messages pour accélérer l’arrivée du corps principal, se défendit avec sa petite troupe contre la supériorité écrasante du nombre. Mais la différence était trop grande. Après une résistance héroïque, il fut tiré, et, ses camarades taillés presque tous en pièces avant que le gros de l’armée, bien qu’il s’avançât en toute hâte, pût arriver. Toutefois la marche accélérée de l’armée italienne, bien qu’elle ne suffit pas pour sauver le général, eut pour, effet fatal de déranger son ordre militaire. Troublés et découragés en voyant qu’Helôris était tué, ce qui le laissait sans général pour diriger la bataille ou rétablir l’ordre, les, Italiens combattirent pendant quelque temps contre Denys ; mais ils furent à la fin défaits avec des pertes -sérieuses. Ils se, retirèrent du champ de bataille sur une éminence voisine, très difficile à attaquer, dépourvue toutefois d’eau et de provisions. Denys les y bloqua sans essayer une attaque, mais en veillant rigoureusement autour de la colline pendant tout le reste du jour et la nuit suivante. La chaleur du lendemain, avec le manque total d’eau, réduisit tellement leur courage, qu’ils envoyèrent à Denys un héraut avec des propositions, et demandèrent qu’il leur fût permis de partir, une rançon étant stipulée. Mais ces conditions furent péremptoirement refusées ; ils reçurent l’ordre de mettre bas les armes et de se rendre à discrétion. Ils résistèrent encore quelque temps à cette terrible requête, jusqu’à ce que la pression croissante de l’épuisement et de la souffrance physique les forçat à se rendre, vers la huitième heure du jour[31]. Plus de dix mille Grecs désarmés descendirent de la colline et défilèrent devant Denys, qui comptait arec sa canne les compagnies à mesure qu’elles passaient. Comme son caractère féroce était bien connu, ils ne s’attendaient à rien moins qu’à la sentence la, plus dure. Aussi leur surprise et leur joie furent-elles d’autant plus grandes quand ils se virent traités non seulement avec clémence, mais avec générosité[32]. Denys les laissa tous aller sans même exiger de rançon, et conclut un traité avec la plupart des cités auxquelles ils appartenaient, en leur laissant leur autonomie entière. Il reçut les remerciements les plus chaleureux, accompagnés de votes de couronnes d’or, des prisonniers aussi bien que des cités, tandis que dans le public de la Grèce en général l’acte fut salué comme étant la plus belle gloire de sa vie politique[33]. Cette admiration était bien méritée, si l’on tient compte des lois de la guerre qui prévalaient à cette époque. Avec les Krotoniates et les autres Grecs italiens (excepté Rhegium et Lokri), Denys n’avait pas eu antérieurement de relations marquées ; aussi n’avait-il pas contracté de vif sentiment personnel soit d’antipathie, soit d’affection (388 av. J.-C.). Avec Rhegium et Lokri, il n’en était pas de même. Il était fortement attaché aux Lokriens ; contre les Rhégiens son animosité était acharnée et implacable, et- se manifesta d’une manière plus remarquable par le contraste avec le renvoi récent des prisonniers krotoniates, conduite qui avait probablement été dictée, en grande partie, par soli désir d’avoir les bras libres pour attaquer la ville de Rhegium isolée. Après avoir terminé les arrangements qui étaient la conséquence de sa victoire, il marcha contre cette cité, et se prépara à l’assiéger. Les habitants se sentant sans espoir d’être secourus, et intimidés par le désastre de leurs alliés italiens, envoyèrent des hérauts demander des conditions modérées, et le suppliant de s’abstenir d’une rigueur extrême ou sans mesure[34]. Pour le moment, Denys sembla accéder à leur requête. Il leur accorda la paix, à condition qu’ils livreraient tous leurs vaisseaux de guerre, au nombre de soixante-dix, — qu’ils lui payeraient trois cents talents en espèces, — et qu’ils remettraient entre ses mains cent otages. On satisfit rigoureusement à toutes ces demandes ; alois Denys retira son armée et consentit a épargner la cité[35]. Son opération suivante fut d’attaquer Kaulonia et Hipponium, deux villes qui semblent entre elles avoir, occupé toute la largeur de la péninsule de la Calabre, immédiatement au nord de Rhegium et de Lokri ; Kaulonia sur la côte orientale, Hipponium sur la côte occidentale ou auprès (389 av. J.-C.). Il assiégea ces deux cités, les prit et les détruisit ; probablement ni l’une ni l’autre, dans les circonstances désespérées du cas, ne firent une énergique résistance. Il fit ensuite transporter a Syracuse les habitants de l’une et de l’autre, ceux du moins qui ne parvinrent pas à s’échapper ; et il les y établit comme citoyens, en les exemptant de taxes pour cinq ans[36]. Etre citoyen de Syracuse voulait dire, à ce moment, être soumis à son despotisme, et rien de plus. Comment trouva-t-il de la place pour ces nouveaux habitants, ou comment leur fournit-il des terres et des maisons, c’est ce que malheureusement on ne nous apprend pas. Mais le territoire de ces deux villes, évacué par ses habitants libres (bien que probablement il ne le fût pas par ses esclaves ou serfs), fut cédé aux Lokriens et annexé à leur cité. Cette ville favorisée, qui avait accepté son offre de mariage, fut ainsi enrichie immensément et en terres et en propriétés collectives. Ici encore il aurait été intéressant d’apprendre quelles mesures furent prises pour approprier ou répartir les nouvelles terres ; mais celui qui nous donne ces renseignements garde le silence sur ces points. Denys avait ainsi accumulé dans Syracuse non seulement toute la Sicile[37] (pour employer le langage de Platon), mais même une portion assez considérable de l’Italie. Ces changements en masse de domicile et de propriété doivent probablement avoir occupé quelques mois, période pendant laquelle l’armée de Denys semble n’avoir pas quitté la péninsule de la Calabre, bien qu’il soit probablement allé lui-même en personne pour un temps à Syracuse. On vit bientôt que le dépeuplement d’Hipponium et de Kaulonia n’était destiné qu’à être le prélude de la ruine de Rhegium que Denys avait résolue. Le pacte récent qu’il avait fait avec les Rhégiens n’était qu’un artifice frauduleux à l’aide duquel il voulait les amener perfidement à livrer leur flotte, afin de pouvoir les attaquer ensuite avec plus d’avantage. Faisant avancer son armée jusqu’au rivage italien du détroit, prés de Rhegium, il affecta de s’occuper de préparatifs pour passer en Sicile. En même temps il envoya aux Rhégiens un message amical, pour leur demander de lui fournir des provisions pendant quelque temps, avec l’assurance que ce qu’ils fourniraient leur serait promptement rendu de Syracuse. Son dessein était, s’ils n’y consentaient pas, de regarder ce refus comme une insulte, et de les attaquer ; s’ils consentaient, de consommer leurs provisions, sans remplir l’engagement qu’il prenait de rendre la -quantité consommée, et alors de les attaquer après tout, quand leurs moyens de tenir auraient été diminués. D’abord les Rhégiens accédèrent volontiers à sa demande, et lui fournirent d’abondantes provisions. Mais la consommation continuait et le départ de l’armée était ajourné, — d’abord sous prétexte d’une maladie de Denys, ensuite pour d’autres raisons ; — de sorte qu’ils finirent par découvrir le tour, et refusèrent de nouvelles fournitures. Alors Denys jeta le masque, leur rendit leur cent otages, et assiégea la ville en forme[38]. Regrettant trop tard de s’être laissé enlever leurs moyens de défense, les Rhégiens se préparèrent néanmoins à tenir bon avec toute l’énergie du désespoir (388-337 av. J.-C.). On choisit Phytôn pour commandant, on arma toute la population, et on veilla avec soin sur toute la, ligne des murs. Denys donna de vigoureux assauts, en employant toutes les ressources de ses machines à battre en brèche pour en pratiquer une. Mais il fut repoussé sur tous les points avec opiniâtreté, et avec beaucoup de pertes des deux côtés plusieurs de ses machines furent aussi brûlées ou détruites par des sorties que les assiégés firent à propos. Dans l’un des assauts, Denys lui-même fut sérieusement blessé par un coup de lance dans l’aine, blessure dont il fut long à se remettre. Il fut enfin obligé de convertir le siège en blocus, et de compter sur la famine seule pour réduire ces vaillants citoyens. Rhegium tint pendant onze mois contre la pression du besoin qui augmentait graduellement, et qui finit par aboutir aux angoisses et aux douleurs de la famine. On nous dit qu’un médimne de blé en vint à être vendu au prix énorme de cinq mines, au taux d’environ trois cent cinquante francs le boisseau ; on consomma tous les chevaux et toutes les bêtes de somme ; enfin on fit bouillir des peaux que l’on mangea, et même l’herbe sur des parties de la muraille. Beaucoup de personnes moururent absolument de faim, tandis que les survivants perdirent toute force et toute énergie. Dans cet état intolérable, ils furent contraints, au bout de près de onze mois, de se rendre à discrétion. La faim avait fait tant de victimes que Denys, en entrant dans Rhegium, trouva des monceaux de cadavres non enterrés, outre six mille citoyens au dernier degré de maigreur. Tous ces captifs furent envoyés à Syracuse, où il fut permis de se racheter à ceux qui purent fournir une mine (environ 96 fr. 25 c.), tandis que les autres furent vendus comme esclaves. Après une pareille période de souffrances, le nombre de ceux qui conservèrent le moyen de donner une rançon fut probablement très petit. Mais le général rhégien, Phytôn, fut retenu avec tous ses parents, et réservé pour un sort différent. D’abord son fils fut noyé, par ordre de Denys ; ensuite on enchaîna Phytôn lui-même à l’une des machines de siége les plus hautes, comme spectacle pour toute l’armée. Tandis qu’il était ainsi exposé aux railleries, on envoya un messager lui apprendre que Denys Tenait de faire noyer son fils ; Il est plus heureux que son père d’un jour, répliqua Phytôn. Après un certain temps, on enleva la victime de ce pilori, et on la promena dans la cité, avec des hommes qui la fouettaient et l’insultaient à chaque pas, tandis qu’un héraut disait à haute voix : Voilà l’homme qui a persuadé aux Rhégiens de faire la guerre ; il est puni comme il faut par Denys ! Phytôn, endurant tous ces tourments avec un courage héroïque et un silence plein de. dignité, fut provoqué à s’écrier, pour répondre au héraut, que ce supplice lui était infligé parce qu’il avait refusé de livrer la cité à Denys, qui serait bientôt lui-même accablé par la vengeance divine. Enfin ces outrages prolongés, combinés avec la noble conduite et la haute réputation de la victime, excitèrent de la compassion même parmi les soldats de Denys. Leurs murmures devinrent si prononcés, qu’il commença à craindre une mutinerie ouverte dans le dessein de délivrer Phytôn. Cette crainte l’engagea à donner l’ordre de discontinuer les tourments, et de noyer Phytôn avec tous ses parents[39]. La conviction prophétique dans laquelle périt cet homme infortuné, que la vengeance divine ne tarderait pas à fondre sur son bourreau, ne fut nullement confirmée par la réalité ultérieure. La puissance et la prospérité de Denys subirent une diminution par sa guerre avec les Carthaginois en 333 avant J.-C. ; toutefois elle resta très considérable, même jusqu’au jour de sa mort. Pt les malheurs qui : accablèrent son fils Denys le Jeune, plus de trente années après bien que sans doute ils reçussent une interprétation religieuse des critiques contemporains, furent probablement attribués à des actes plus récents que les supplices barbares infligés à Phytôn. Mais ces atrocités, si elles restèrent sans vengeance, excitèrent du moins une sympathie profonde dans le monde contemporain, et furent même célébrées avec sensibilité et pathétique par des poètes. Tandis que Denys composait des tragédies (dont il sera bientôt question plus longuement), dans l’espoir d’être applaudi en Grèce, il fournissait lui-même des sujets réels d’histoire, non moins tragiques que les souffrances de ces héros et de ces héroïnes légendaires auxquelles (en commun avec les autres poètes) il avait recours pour avoir un sujet. Parmi les nombreux actes de cruauté, plus ou moins aggravés, dont la récit rentre dans le triste devoir d’un historien de la Grèce ; il y en a peu d’aussi révoltants que la mort du général rhégien, qui n’était ni un sujet, ni un conspirateur, ni un rebelle, mais un ennemi en guerre ouverte, et au sujet duquel ce que Denys lui-même pouvait dire de pire, c’était qu’il avait persuadé à ses compatriotes de faire la guerre. Et même cela ne pouvait pas se dire avec vérité ; car l’antipathie des Rhégiens pour Denys était d’ancienne date, et pouvait remonter à l’asservissement de Naxos et de Katane par ce despote, sinon à des causes encore plus anciennes, — bien que l’assertion de Phytôn puisse très probablement être vraie, à savoir que Denys avait essayé par des présents de le déterminer à lui livrer Rhegium — comme l’avaient été par ce moyen les généraux de Naos et de Katane à livrer leurs patries respectives —, et qu’il fut irrité outre mesure de voir sa proposition repoussée. La coutume de la guerre chez les Hellènes était en elle-même suffisamment cruelle. Les Athéniens ainsi que les Lacédæmoniens mirent à mort des prisonniers de guerre en masse, après la prise de Mêlos, après la bataille d’Ægospotami et ailleurs. Mais rendre de propos délibéré une mort pire que la mort, par un tissu prolongé de tortures et d’indignités, ce n’est pas un procédé hellénique, c’est un procédé asiatique et carthaginois. Denys s’était montré meilleur qu’un Grec quand il laissa aller sans rançon les prisonniers krotoniates faits à la bataille de Kaulonia ; mais il devint bien pire qu’un Grec, pire même que ses propres mercenaires, quand il accumula des souffrances aggravées, au delà de l’ordre simple d’exécution, sur les têtes de Phytôn et de ses parents. Denys fit détruire ou démanteler la cité de Rhegium[40]. Probablement il céda les terres à Lokri, comme celles de Kaulonia et d’Hipponium. Les citoyens rhégiens libres avaient tous été transportés à Syracuse pour être vendus, et ceux qui furent assez heureux pour sauver leur liberté, en fournissant la rançon stipulée, ne durent pas être autorisés à revenir dans leur patrie. Si Denys fut si empressé d’enrichir les Lokriens, qu’il leur concédât les domaines de deux autres villes voisines, contre les habitants desquelles il n’avait pas une haine particulière, à plus forte raison dut-il être disposé à leur faire la même cession dû territoire rhégien, par laquelle il satisfaisait à la fois soli antipathie pour un Etat et sa partialité, pour l’autre. Il est vrai que la ville de Rhegium ne resta pas incorporée à Lokri d’une manière permanente ; mais ce ne fut non plus le cas ni pour Kaulonia ni pour Hipponium. Le maintien de ces trois cessions dépendit de l’ascendant de Denys et de sa dynastie ; mais pendant le temps qui suivit immédiatement la prise de Rhegium, les Lokriens devinrent maîtres, du territoire rhégien, aussi bien que des deux autres municipes, et possédèrent ainsi toute la péninsule de la Calabre, au sud du golfe de Squillace. Pour les Grecs italiens, en général, ces victoires de Denys furent fatalement ruineuses, parce que l’union politique formée entre elles, dans le dessein de résister à la pression des Lucaniens de l’intérieur, fut renversée, laissant chaque cité à sa faiblesse et à son isolement[41]. L’année 387, dans laquelle Rhegium se rendit, fut signalée aussi par deux autres événements mémorables : la paix générale dans la Grèce centrale, dictée par la Perse et par Sparte, et appelée communément la paix d’Antalkidas, et la prise de Rome par les Gaulois[42]. Les deux grandes puissances qui dominaient dans le monde grec étaient alors Sparte dans le Péloponnèse et Denys en Sicile, chacune d’elles respectivement fortifiée par une alliance avec l’autre. J’ai déjà décrit ailleurs[43] la position de Sparte après la paix d’Antalkidas ; j’ai dît combien elle avait gagné à se faire le champion du rescrit persan, — et comment elle acheta, en livrant à Artaxerxés les Grecs asiatiques, un empire sur terre égal à celui dont elle avait joui avant la défaite de Knidos, sans toutefois recouvrer l’empire maritime que cette défaite lui avait fait perdre. Denys dans l’ouest formait une contrepartie convenable à ce grand État souverain. Ses récentes victoires dans l’Italie méridionale avaient déjà élevé son pouvoir à une grandeur qui dépassait tous les célèbres souvenirs de Gelôn ; mais il l’étendit alors plus loin encore en envoyant une expédition contre Krotôn. Cette cité, la plus considérable de la Grande Grèce, tomba en son pouvoir, et il réussit à prendre, par surprise ou par corruption, même sa forte citadelle, sur un rocher qui surplombait la mer[44]. Il semble aussi s’être avancé encore plus loin avec sa flotte pour attaquer Thurii, cité qui ne dut son salut qu’à la violence des vents du nord. Il pilla le temple de Hêrê, près du cap Lakinion, dans le domaine de Krotôn. Parmi les ornements de ce temple, il y en avait un d’une beauté et d’une célébrité supérieures, qui aux fêtes périodiques était présenté à l’admiration des spectateurs : c’était une robe travaillée avec le plus grand art et décorée de la manière la plus somptueuse, l’offrande votive d’un Sybarite nommé Alkimenês. Denys vendit cette robe aux Carthaginois. Elle resta longtemps comme l’un des ornements religieux permanents de leur cité, où elle était probablement consacrée à ces divinités helléniques dont le culte avait été récemment introduit, et que (comme je l’ai dit auparavant) les Carthaginois vers cette époque étaient particulièrement désireux de se rendre favorables, dans l’espérance de détourner ou d’alléger les terribles pestes dont ils avaient été frappés si souvent. Ils achetèrent à Denys la robe au prix prodigieux de cent vingt talents, ou environ six cent quatre-vingt mille francs[45]. Quelque incroyable que cette somme puisse paraître, nous devons nous rappeler que l’honneur fait aux nouvelles divinités était surtout estimé suivant la grandeur de la somme dépensée. Comme les Carthaginois ne jugèrent probablement aucun prix trop grand pour faire passer un vêtement incomparable de la garde-robe de Hêrê Lakineienne au temple et au culte nouvellement établis de Dêmêtêr et de Persephonê dans leur cité, — de même nous pouvons être sûrs que la perte d’un tel ornement et la spoliation du lieu sacré dut profondément humilier les Krotoniates, et avec eux la foule des Grecs italiens qui fréquentait les fêtes lakiniennes. Maître ainsi de l’importante cité de Krotôn, avec une citadelle prés de la mer susceptible d’être tenue par une garnison séparée, Denys enleva aux habitants leurs possession méridionale de Skylletion, qu’il abandonna pour agrandir encore davantage la ville de Lokri[46]. Poussa-t-il ses conquêtes plus loin, le long du golfe de Tarente, de manière à acquérir le même empire sur Thurii ou Metapontum, c’est ce que nous ne pouvons dire. Mais ces deux villes durent être effrayées de l’extension rapide et du voisinage rapproché de sa puissance, surtout la ville de Thurii, qui n’était pas encore remise de la désastreuse défaite que lui avaient fait subir les Lucaniens. Profitant de son empire maritime sur le golfe, Denys put étendre ses vues ambitieuses même à des entreprises éloignées d’outre-mer. Pour échapper à son long bras, les exilés syracusains furent obligés de fuir à une plus grande distance, et l’une de leurs divisions ou fonda la ville d’Ancona, très haut dans le golfe Adriatique, ou y fut admise[47]. Sur l’autre côté de ce golfe, à proximité des tribus illyriennes et en alliance avec elles, Denys, de son côté, envoya une flotte et établit plus d’une colonie. Il était poussé a ces desseins par un prince dépossédé des Molosses épirotes, nommé Alketas, qui, résidant à Syracuse comme exilé, avait, gagné sa confiance. Il fonda la ville de Lissos (aujourd’hui Alessio) sur la côte illyrienne, considérablement au nord d’Epidamnos, et il aida les Pariens à établir deux colonies grecques sur des emplacements encore plus au nord dans le golfe Adriatique, — les îles d’Issa et de Pharos. Son amiral à Lissos défit les caboteurs illyriens du voisinage, qui harcelaient ces Pariens nouvellement établis ; mais il entretint une intime alliance avec les tribus illyriennes prés de Lissos, et même il fournit à un nombre considérable d’entre elles des panoplies grecques. On affirme que le dessein de Denys et d’Alketas était d’employer ces barbares belliqueux, d’abord à envahir l’Epire et à rétablir Alketas dans sa principauté chez les Molosses, ensuite à piller le riche temple de Delphes : — plan étendu, toutefois non impraticable et susceptible d’être secondé par une flotte syracusaine, si des circonstances en favorisaient l’exécution. L’invasion de l’Epire s’accomplit, et les Molosses furent défaits dans une sanglante bataille où, dit-on, quinze cents d’entre eux furent tués. Mais les projets ultérieurs contre Delphes furent arrêtés par l’intervention de Sparte, qui envoya une armée sur les lieux et empêcha toute nouvelle marche vers le sud[48]. Toutefois, Alketas semble être resté maître d’une portion de l’Epire, dans le territoire situé à peu prés en face de Korkyra, où nous l’avons déjà reconnu, dans un autre chapitre, comme étant devenu dépendant de Jasôn de Pheræ en Thessalia. Une autre entreprise, tentée par Denys vers cette époque (384 av. J.-C.), fut une expédition maritime le long des côtes du Latium, de l’Etruria et de la Corse, en partie sous prétexte de réprimer lés pirateries commises par leurs cités maritimes, mais en partie aussi, dans le dessein de piller le riche et saint temple de Leukothea, à Agylla, ou son port de mer Pyrgi. Les Agyllæens s’avancèrent pour défendre leur temple, mais ils furent complètement défaits et firent de telles pertes tant en richesses enlevées qu’en prisonniers, que Denys, après être revenu à Syracuse et avoir vendu les captifs, obtint un profit additionnel de cinq cents talents[49]. La célébrité militaire à laquelle parvint Denys à cette époque fut telle[50], que les Gaulois de l’Italie septentrionale, qui avaient récemment saccagé Rome, envoyèrent lui offrir leur alliance et leur aide. Il accepta la proposition, et c’est de là peut-être que date le service des Gaulois mercenaires que nous trouvons plus tard dans ses troupes en cette qualité. Ses longs bras s’étendaient alors de Lissos d’un côté, à Agylla de l’autre. Maître de presque toute la Sicile et d’une grande partie de l’Italie méridionale, aussi bien que de la plus puissante armée permanente de la Grèce, — le pilleur le moins scrupuleux des plus saints temples en tous lieux[51],-il inspirait beaucoup de terreur et de dégoût d’une extrémité à l’autre de la Grèce centrale. Il était d’autant plus sensible à ce sentiment, qu’il était non seulement prince triomphant, mais encore poète tragique, et que comme tel, il disputait ces applaudissements et cette admiration qu’aucune force ne petit arracher (384 av. J.-C). Comme aucune de ses tragédies n’a été conservée, nous ne pouvons nous former un jugement à leur égard. Cependant, quand- nous apprenons qu’il avait été le second ou le troisième, et que l’une de ses compositions gagna même le premier prix à la fête Lénæenne à Athènes[52], en 368-367 avant le jugement favorable d’un auditoire athénien donne bien lieu de présumer que ses talents poétiques étaient considérables. Toutefois, pendant les années qui suivirent immédiatement .387 avant J.-C., il n’était pas vraisemblable que Denys le poète fût entendu partout avec impartialité ; car si, d’une part, son propre cercle applaudissait chaque mot, — d’autre part, les Grecs indépendants dans une proportion considérable devaient être prévenus contre ce qu’ils entendaient par la crainte et la haine que leur inspirait l’auteur. Si nous ajoutions foi aux anecdotes racontées par Diodore, nous conclurions non seulement que les tragédies étaient des compositions méprisables, mais que l’irritabilité de Denys par rapport à la critique était poussée même jusqu’à une sotte faiblesse. Le poète dithyrambique Philoxenos, habitant ou visiteur à Syracuse, fut prié de dire son avis. Il donna une opinion défavorable et fut pour cela envoyé en prison[53] ; le lendemain, ses amis par leur intercession obtinrent qu’il fût relâché, et il s’arrangea ensuite, par de la finesse d’esprit et des phrases à double sens, pour exprimer un sentiment inoffensif sans compromettre ouvertement la vérité. Lors de la fête Olympique de 388 avant J.-C., Denys avait envoyé à Olympia quelques-unes de ses compositions, avec les acteurs et les choristes les meilleurs pour les réciter. Mais ces poèmes étaient si méprisables (nous dit-on) que, malgré toute l’excellence de la récitation, ils furent honteusement sifflés et tournés en ridicule ; de plus, les acteurs, en revenant à. Syracuse, firent naufrage, et l’équipage du vaisseau attribua tous les maux du voyage à la faiblesse des poèmes qu’on leur avait confiés. Toutefois (est-il dit), les flatteurs de Denys ne cessèrent pas de vanter son génie et de lui répéter que son succès définitif comme poète, bien que pour un temps interrompu par l’envie, était infaillible, ce que Denys crut ; aussi continua-t-il à, composer des tragédies sans se laisser décourager[54]. Au milieu de ces sarcasmes malins, mis en circulation par des hommes d’esprit aux dépens du prince poète, nous pouvons trouver quelques faits réels importants. Peut-être dans l’année 388 avant J.-C., mais certainement dans l’année 384 avant J.-C. (toutes les deux années olympiques), Denys envoya des tragédies qui devaient être lues et des chars qui devaient courir devant la foule assemblée à la fête d’Olympia. L’année 387 avant J.-C. fut une année mémorable tant dans la Grèce centrale qu’en Sicile. Dans la première, elle fut signalée par l’importante paix .d’Antalkidas, qui mit fin à une guerre générale de huit années de durée ; dans la seconde, elle marqua la fin de la campagne de Denys en Italie, par la défaite et l’humiliation de Krotôn et des autres Grecs italiens et par le renversement de trois cités : grecques, — Hipponium, Kaulonia et Rhegium, —le sors des Rhégiens ayant été caractérisé par des incidents plus pathétiques et plus touchants. La première fête Olympique qui arriva après 387 avant J.-C. fut par conséquent une époque remarquable. Comme les deux fêtes qui précédaient immédiatement (celles de 392 et de 388 av. J.-C.) avaient été célébrées au milieu d’une guerre générale, elles n’avaient pas été visitées par une portion considérable du corps hellénique, de sorte que la fête qui les suivit immédiatement, la quatre-vingt dix-neuvième Olympiade, en 384 avant J.-C., fut marquée d’un caractère particulier (comme la quatre-vingt dixième Olympiade en 420 av. J.-C.)[55], en ce qu’elle réunissait dans une fraternité religieuse ceux qui avaient été longtemps séparés[56]. Pour tout Grec ambitieux (comme pour Alkibiadês en 420 av. J.-C.), ce fut l’objet d’une ambition inaccoutumée que de figurer individuellement à une pareille fête. Pour Denys., la tentation fut particulièrement séduisante, vu qu’il avait vaincu tous ses ennemis voisins, — qu’il était à l’apogée de sa puissance — et dégagé de toute guerre exigeant qu’il commandât en personne. En conséquence, il y envoya sa théôrie ou députation solennelle chargée d’offrir des sacrifices : elle était couverte des plus riches vêtements, portait avec elle une abondante vaisselle d’or et d’argent et était pourvue de tentes magnifiques, qui devaient servir à la loger sur le terrain sacré d’Olympia. De plus il expédia plusieurs quadriges pour lutter dans les courses de chars régulières, et en dernier lieu, il envoya aussi des récitateurs et des choristes, habiles et exercés avec le plus grand soin, chargés de représenter ses compositions poétiques devant ceux qui seraient disposés à les entendre. Nous devons nous rappeler que la lecture poétique n’était pas comprise dans le programme formel de la fête. Tout ce prodigieux appareil, sous la surveillance de Thearidês, frère de Denys, fut produit avec un effet éblouissant devant la foule olympique. Aucun nom ne lui fut présenté d’une manière aussi saillante et aussi fastueuse que celui du despote de Syracuse. Ce qui excita tout homme, même des régions les plus éloignées de la Grèce, à s’informer et de son caractère et de ce qu’il avait fait jadis. Il y eut probablement bien des personnes présentes particulièrement empressées à répondre à ces questions, — à savoir les nombreuses victimes, de la Grèce italienne et sicilienne, que ses conquêtes avaient jetées en exil, et leurs réponses durent être de nature à faire naître la plus forte antipathie contre Denys. Outre les nombreuses dépopulations et mutations d’habitants qu’il avait occasionnées en Sicile, nous avons déjà vu qu’il avait, dans les trois dernières années, anéanti trois communautés grecques libres, — Rhegium, Kaulonia et Hipponium, — et transporté à Syracuse les habitants des deux dernières. Dans le cas de Kaulonia, il se présenta une circonstance accidentelle qui fit sentir vivement aux spectateurs son anéantissement récent. Le coureur qui gagna le prix dans le stade, en 384 avant J.-C., était Dikôn, natif de Kaulonia. C’était un homme d’une rapidité supérieure à la course, célèbre pour avoir remporté antérieurement des victoires dans le stade, et toujours proclamé (selon la coutume) avec le titre de sa cité natale, — Dikôn le Kauloniate. Entendre ce coureur bien connu proclamé à ce moment comme Dikôn le Syracusain[57] donna une pénible publicité au fait que la communauté libre de Kaulonia n’existait plus, — ainsi qu’aux absorptions de la liberté grecque effectuées par Denys. En suivant l’histoire dés affaires dans la Grèce centrale ; j’ai déjà insisté sur la force du sentiment qu’excita parmi les patriotes grecs la paix d’Antalkidas, par laquelle Sparte se fit le champion fastueux d’un rescrit persan qu’elle se- chargea d’imposer, rescrit acheté par l’abandon des Grecs asiatiques au Grand Roi. Il était naturel que cette émotion se manifestât à la fête Olympique qui suivit immédiatement en 384 avant J.-C., où non seulement des Spartiates, des Athéniens, des Thêbains et des Corinthiens, mais encore des Grecs asiatiques et siciliens étaient réunis après une longue séparation. Cette émotion trouva un éloquent organe dans l’orateur Lysias. Issu d’ancêtres syracusains et jadis citoyen de Thurii[58], Lysias avait des motifs particuliers de sympathie pour les Grecs siciliens et italiens. Il prononça une harangue publique sur l’état actuel des affaires politiques, dans laquelle il insista sur les peines du présent et sur les sérieux dangers de l’avenir. Le monde grec (dit-il) est en train de brûler à ses deux extrémités. Nos frères orientaux sont devenus esclaves du Grand Roi, nos frères occidentaux sont sous le joug de Denys[59]. Ces deux hommes sont les grands potentats, tant au moyen des forces navales que de l’argent, ces instruments réels de domination[60] : s’ils combinent leurs moyens, ils anéantiront ce qui reste de liberté en Grèce. Ils ont pu consommer toute cette ruine sans rencontrer de résistance, à cause des anciennes dissensions qui ont divisé les principales cités grecques ; mais il est aujourd’hui grand temps que ces cités se réunissent sincèrement pour s’opposer à une ruine ultérieure. Comment Sparte, qui nous préside légitimement, peut-elle rester tranquille, pendant que le monde hellénique est en feu et se consume ? Les malheurs de nos frères ruinés devraient nous être aussi sensibles que les nôtres. Ne demeurons pas oisifs, en attendant qu’Artaxerxés et Denys nous attaquent avec leurs forces combinées : mettons immédiatement un frein à leur insolence, tandis que nous le pouvons encore[61]. Par malheur nous ne possédons qu’un chétif fragment de cette énergique harangue (panégyrique, dans le sens ancien du mot) prononcée à Olympia par Lysias. Mais nous voyons le tableau alarmant de l’époque qu’il s’efforçait de tracer : la Hellas, déjà asservie, tant à l’est qu’à l’ouest, par les deux plus grands potentats du temps[62], Artaxerxés et Denys, — et menacée actuellement dans son centre par leurs efforts combinés. Pour comprendre tout ce qu’une prévision si sombre avait de probable, nous devons notes rappeler qu’il n’y avait qu’un an que Denys, déjà maître de la Sicile et d’une fraction considérable de la Grèce italienne, avait porté ses forces navales jusqu’en Illyria, armé une multitude de barbares illyriens qu’il avait envoyés, au sud sous Alketas contre les Molosses, avec la pensée que plus tard ils iraient plus loin et pilleraient le temple de Delphes. Les Lacédæmoniens avaient été obligés d’envoyer une armée pour arrêter leur marche[63]. Il n’est donc pas étonnant que Lysias dépeignît le despote de Syracuse comme méditant des projets ultérieurs contre la Grèce centrale, et comme un objet non seulement de haine pour ce qu’il avait fait, mais encore pour ce qu’il était sur le point de faire, conjointement avec l’autre grand ennemi à l’est[64]. De ces deux ennemis, l’un (le roi de Perse) était hors d’atteinte. Mais le second, — Denys, — bien qu’il ne fût pas là personnellement, se présentait au Moyen de ses députés et de leur cortège remarquables jusqu’à l’ostentation, qui l’emportaient en luxe sur tous les assistants. La théôrie ou députation solennelle éclipsait toute autre par la splendeur de ses tentes et de ses ornements. Ses chars destinés à courir dans les courses étaient magnifiques ; ses chevaux étaient d’une excellence rare, nés de la race vénitienne et importés des profondeurs les plus reculées du golfe Adriatique[65] ; ses poèmes, que lisaient les meilleurs artistes de la Grèce, réclamaient des applaudissements, — par la perfection du débit de ces artistes et par le riche équipement des chœurs, sinon par le mérite intrinsèque supérieur. Or l’antipathie contre Denys était non seulement aggravée par cet étalage, comparé avec la misère des exilés appauvris qu’il avait dépossédés, — mais encore elle avait un objet à frapper, et sur lequel elle pouvait se décharger. Lysias ne manqua pas de profiter de cette occasion d’agir immédiatement contre un objet visible. Tout en prêchant avec véhémence une croisade en vile de détrôner Denys et de délivrer la Sicile, il montra à la foule la tente d’or et de pourpre qu’elle avait sous les yeux, riche et s’élevant avec orgueil au-dessus de toutes celles qui l’entouraient, et qui logeait le frère du despote avec sa députation syracusaine. Il exhorta ses auditeurs à y porter une main vengeresse, pour faire expier en partie au tyran les souffrances de la Grèce libre, en pillant la tente qui les insultait par ses brillants ornements. Il les adjura d’intervenir et d’empêcher les députés de ce despote impie de faire un sacrifice ou de faire inscrire leurs chars sur les listes, ou de prendre une part quelconque à la sainte fête panhellénique[66]. Nous ne pouvons douter qu’une grande partie des spectateurs n’ait ressenti, avec plus ou moins de force, le généreux patriotisme panhellénique et l’indignation auxquels Lysias donna cours. Dans quelle mesure ses auditeurs s’abandonnèrent-ils à la violence inconvenante de ses recommandations pratiques, — jusqu’à quel point portèrent-ils réellement les mains sur les tentes, ou essayèrent-ils d’empêcher les Syracusains de sacrifier, ou s’opposèrent-ils à ce qu’ils présentassent leurs chars pour la course, — c’est ce que nous lue pouvons dire. On nous dit que quelques-uns osèrent piller les tentes[67] : on ne nous dit pas tout ce qui fut fait. Il est certain que les autorités éleiennes chargées de la surveillance durent intervenir très activement pour arrêter toute tentative semblable qui souillait la fête ; et pour protéger les députés syracusains dans leurs tentes, leur sacrifice régulier, et leur course de, chars. Et de plus il est certain, autant que nos informations nous l’apprennent, que les chars syracusains furent réellement inscrits sur les listes, vu qu’ils subirent, par divers accidents, de honteux échecs, ou furent renversés et mis en pièces[68]. Toutefois, en réfléchissant à la fête Olympique ; à sa solennité et à ses luttes d’honneurs en tout genre, on comprendra que la seule manifestation d’une si violente antipathie, bien que même on l’empêchât de se traduire en acte, dut être suffisamment blessante pour les députés syracusains. Mais ce fut bien pis, quand on en vint à lire les poèmes de Denys. Ces lectures étaient des manifestations volontaires, faites (comme la harangue de Lysias) devant les personnes qui voulaient venir et entendre ; elles n’étaient pas comprises dans la solennité régulière, et par conséquent n’étaient pas sous la protection particulière des autorités éleiennes. Denys se présentait de son propre mouvement devant les auditeurs pour se faire juger comme poète. Ici donc l’antipathie contre le despote pouvait se manifester par les explosions les plias libres et avec le moins, de réserve. Et quand on nous dit que la faiblesse des poèmes[69] fut cause qu’ils furent reçus avec des rires insultants, malgré l’excellence de la récitation, il est aisé de voir flue la haine destinée à la personne de Denys se déchargea sur ses vers. Naturellement ceux qui firent entendre des sifflements et des huées durent faire clairement comprendre leur intention réelle et s’abandonner à la pleine licence de charger de malédictions son nom et ses actes. Ni les meilleurs déclamateurs de la Grèce, ni les meilleurs poèmes même de Sophokle ou de Pindare n’auraient pu avoir quelque chance contre une pareille antipathie arrêtée d’avance. Et toute la scène aboutit à l’humiliation et au désappointement les plus amers, infligés aux députés syracusains aussi bien qu’aux acteurs, vu que c’était la seule voie par laquelle le châtiment vengeur de la Hellas pouvait finir par atteindre l’auteur. Bien qu’il ne fût pas présent en personne à Olympia, le despote ressentit le châtiment au plus profond de son âme. Le seul récit de ce qui s’était passé le plongea dans des angoisses de douleur, qui pendant quelque temps semblèrent empirer à mesure qu’il songeait à la scène, et qui finirent par le rendre presque fou. Il comprit, pensée intolérable ! la haine profonde qu’il inspirait, même dans une partie considérable du monde hellénique éloigné et indépendant. Il s’imagina que cette haine était partagée par tout ce qui l’entourait, et il soupçonna tout le monde de comploter contre sa vie. Cette excitation maladive le poussa à un tel excès de cruauté, qu’il saisit plusieurs de ses meilleurs amis ; sur de fausses accusations ou de faux soupçons, il les fit mettre à mort[70]. Même son frère Leptinês et Philistos son ancien partisan, hommes qui avaient consacré leur vie d’abord à son élévation, puis à son service, éprouvèrent les effets de sa colère. Après lui avoir causé de l’ombrage par un mariage entre leurs familles fait à son insu, ils furent tous deux bannis de Syracuse et se retirèrent à Thurii en Italie, oui ils trouvèrent l’accueil et l’asile que Leptinês avait particulièrement mérités par sa conduite dans la guerre lucanienne. Le bannissement de Leptinês ne dura pas plus (apparemment) d’une année, après laquelle Denys s’apaisa, le rappela et lui donna sa fille en mariage. Mais Philistos resta en exil plus de seize ans, et il ne revint à Syracuse qu’après la mort de Denys l’Ancien et l’avènement de Denys le Jeune[71]. Telle fut la mémorable scène qui se passa à la fête Olympique de 384 avant J.-C., et tel fut l’effet qu’elle produisit sur l’esprit de Denys. Diodore, tout en mentionnant tous les faits, a jeté sur eux un air de ridicule en ne reconnaissant que la vexation de Denys, à l’insuccès de son poème, comme cause de sa maladie mentale, et en rapportant aux années 388 et 386 avant J.-C. ce qui appartient proprement à 384 avant J.-C.[72] Or il est improbable, en premier lieu, que le poème de Denys, homme de talent lui-même et ayant toute occasion de tirer parti[73] des bons critiques, qu’il avait à dessein réunis autour de lui, ait été ridiculement mauvais au point de dégoûter un auditoire impartial, ensuite, il est encore plus improbable qu’un simple échec poétique, bien, que sans doute mortifiant pour lui, ait produit un effet assez terrible pour le jeter dans la douleur et la folie. Pour abattre avec tant de violence un homme tel que Denys, — profondément souillé des grands crimes d’une ambition peu scrupuleuse, mais remarquablement exempt de faiblesses, il faut quelque cause plus puissante ; et cette cause se présente manifestement, quand nous réfléchissons à toutes les circonstances de la fête Olympique de 384 avant J.-C. Il avait accumulé pour cette occasion tous les moyens de paraître, comme Crésus dans son entrevue, avec Solôn, l’homme le plus heureux et le plus puissant du monde hellénique[74], moyens qui dépassaient tout ce que pourraient faire les contemporains, et qui surpassaient même Hierôn ou Therôn des anciens temps, dont il avait probablement présentes à l’esprit les louanges contenues dans les odes de Pindare. Il comptait, probablement à bon droit, que sa magnifique députation, ses chars, et les précautions prises pour le débit et la lecture de ses poèmes, l’emporteraient sur tout ce que l’on pourrait voir dans la plaine sainte ; et il s’attendait complètement à cette récompense que le public se plaisait toujours à accorder aux hommes riches qui épuisaient leurs bourses d’ans la veine reconnue d’une pieuse ostentation hellénique. Dans cet état d’attente portée à un haut degré, qu’apprend Denys de ses messagers revenant de la fête ? Que leur mission avait subi un échec total, et même pis qu’un échec ; que l’appareil n’avait produit en. rien l’admiration habituelle, non parce qu’il y avait des rivaux sur le terrain égaux ou supérieurs, mais simplement parce qu’il venait de lui ; que sa magnificence même avait contribué à rendre plus forte et plus violente l’explosion d’antipathie contre lui ; que ses tentes sur le terrain sacré avaient été réellement assaillies, et que l’intervention seule de l’autorité lui avait assuré un accès au sacrifice aussi bien qu’aux luttes. On nous dit, il est -vrai, que ses chars échouèrent dans l’arène par de malheureux accidents ; mais dans les dispositions actuelles de la foule. on, dut s’emparer de ces accidents mêmes comme d’occasions pour lancer sur lui d’amers sarcasmes. A cela nous devoirs ajouter des explosions de haine, encore plus furieuses, provoquées par ses poèmes et couvrant les lecteurs de la dernière honte. Au moment où Denys s’attendait à entendre le récit d’un incomparable triomphe, on lui apprend ainsi, non seulement un désappointement, mais des insultes adressées à lui-même, directes et personnelles, les plus outrageantes que des Grecs eussent jamais faites à un Grec, au milieu de la cérémonie la -plus sainte et la plus fréquentée du monde hellénique[75]. Jamais dans un autre cas nous ne lisons que l’antipathie publique, contre un individu, ait été portée au point de souiller par la violence la majesté de la fête Olympique. Telles furent donc les causes réelles et suffisantes, — et non le simple insuccès de son poème ; — qui pénétrèrent l’âme de Denys, et le jetèrent dans la douleur et dans une folie momentanée. Bien qu’il eût fait taire la vox populi à Syracuse, ni tous ses mercenaires, ni ses vaisseaux, ni ses forts d’Ortygia ne purent lui épargner la peine d’en sentir la force, quand elle se fit entendre aussi énergiquement contre lui dans le libre langage de la foule rassemblée à Olympia. Ce fut apparemment peu de temps après la paix de 387 avant J.-C. que Denys reçut à Syracuse la visite du philosophe Platon[76]. Ce dernier, — étant venu en Sicile pour un voyage de recherches et de curiosité, — en particulier pour voir le mont Ætna, — fut présenté par ses amis les philosophes de Tarente à Dion, alors .jeune homme, habitant à Syracuse, et frère d’Aristomachê, épouse de Denys. Je parlerai ailleurs plus longuement de Platon et de Dion ; ici je mentionne le philosophe comme servant à expliquer l’histoire et le caractère de Denys. Dion, ayant reçu une impression profonde de la conversation de Platon, décida Denys à l’inviter et à causer également avec lui. Platon discourut éloquemment sur la justice et la vertu, en développant sa doctrine que les méchants étaient inévitablement malheureux, — que le vrai bonheur appartenait seulement à l’homme vertueux, — et que les despotes ne pouvaient pas prétendre au mérite du courage[77]. Ce maigre résumé ne nous met nullement à même de suivre l’argumentation du philosophe. Mais il est évident qu’il exposa ses vues générales sur des sujets sociaux et politiques avec autant de liberté et de dignité de langage devant Denys que devant un simple citoyen, et l’on nous dit, de plus, que lés assistants furent fortement captivés par ses manières et ses paroles. Il n’en fut pas de même du despote. Après une ou deux répétitions du même discours, il devint non seulement opposé à la doctrine, mais hostile à la personne de Platon. Suivant l’assertion de Diodore, il ordonna que le philosophe fût saisi, conduit au marché aux esclaves à Syracuse -et là exposé en vente comme esclave au prix de vingt mines : ses amis se cotisèrent pour payer cette somme, et le délivrèrent ainsi. Suivant Plutarque, Platon lui-même désira partir, et fut mis par Dion à bord d’une trirème qui se disposait à transporter dans sa patrie l’ambassadeur lacédæmonien Pollis. Mais Denys pria secrètement Pollis de le faire tuer en route, — ou du moins de le vendre comme esclave. En conséquence, on débarqua Platon à Ægina et on l’y vendit. Il fut acheté ou racheté par Annikeris de Kyrênê, et renvoyé à Athènes. Ce dernier récit est le plus probable des deux ; mais il semble certain que Platon fut réellement vendu, et qu’il devint esclave pour un moment[78]. Que Denys entendît le discours de Platon avec une répugnance non moins prononcée que celle que l’empereur Napoléon était accoutumé à témoigner à l’égard des idéologues, — c’était une chose à laquelle on devait s’attendre ; mais que, non content d’avoir renvoyé le philosophe, il cherchât à le tuer, à le maltraiter ou à l’avilir, une pareille conduite jette un grand jour sur les éléments vindicatifs et irritables de son caractère, et prouve combien il était peu de nature à respecter la vie de ceux qui se trouvaient sur son chemin comme adversaires politiques. Denys s’occupa en même temps de nouvelles constructions militaires ; civiles et religieuses à Syracuse (357-383 av. J.-C.). Il agrandit les fortifications de la cité en ajoutant une nouvelle ligne de mur, s’étendant le long de la falaise méridionale d’Epipolæ, depuis Euryalos jusqu’au faubourg appelé Neapolis, faubourg qui fut alors, à ce qu’il semblerait, entouré d’un mur séparé et particulier, — ou il se peut qu’il l’ait été peu d’années avant, tien que nous sachions qu’il était sans fortification et ouvert pendant l’attaque d’Imilkôn en 396 avant J.-C.[79] Il est probable qu’en même temps le fort sur l’Euryalos fut agrandi et porté au point de grandeur qu’indiquent ses restes actuels, Toute la pente — d’Epipolæ se trouva ainsi bordée et protégée par des fortifications, depuis sa base à Achradina jusqu’à son sommet à Euryalos. Et Syracuse comprit alors cinq portions fortifiées séparément, — Epipolæ, Neapolis, Torché, Achradina et Ortygia ; chaque portion ayant sa propre fortification, bien que les quatre premières fussent comprises dans les mêmes murs extérieurs. Syracuse devint ainsi la cité fortifiée la plus considérable de toute la Grèce ; plus considérable même qu’Athènes dans son état actuel, bien qu’elle ne fut pas aussi grande qu’Athènes l’avait été pendant la guerre du Péloponnèse, quand le mur Phalérique était encore debout.

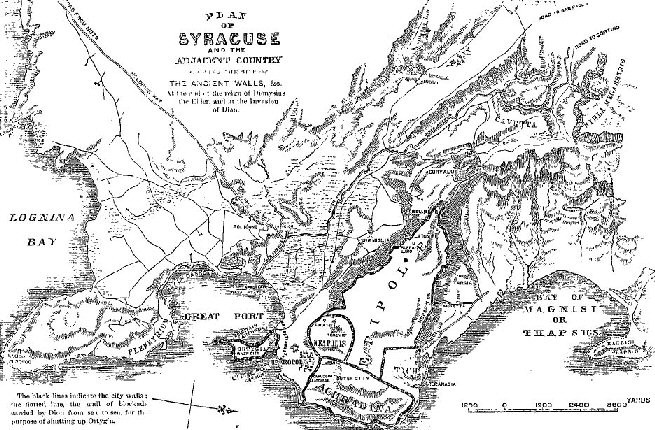

PLAN DE SYRACUSE ET DE LA CONTRÉE ADJACENTE

PRESENTANT L’EMPLACEMENT DES ANCIENS MURS, ETC., À LA FIN DU RÈGNE DE DENYS

L’ANCIEN ET LORS DE L’INVASION DE DION Les lignes noires indiquent les murs de la cité ; la ligne ponctuée,

le mur de blocus mené par Dion d’une mer à l’autre, dans le dessein