HISTOIRE DES ROMAINS

SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION

(79-30)

CHAPITRE LIX — DE LA MORT

DE CÉSAR A LA

FORMATION DU SECOND TRIUMVIRAT (44-43).

I. — LES FUNÉRAILLES DE CÉSAR (MARS 44)..... Dans les moments d’étonnement qui suivent une action inopinée, il est facile de faire tout ce qu’on peut oser[1]. Mais les conjurés, dit Cicéron, hommes par le cœur, étaient des enfants par la tête[2]. Ils n’avaient formé de plan que pour la conjuration et n’en avaient point fait pour la soutenir. D’ailleurs en eussent-ils fait, que le cours des événements n’en aurait pas été changé. Les crimes politiques perdent les causes qu’ils prétendent servir : Brutus et ses amis venaient d’assassiner la république ou du moins ce qui en restait. Quand l’œuvre de délivrance accomplie, les meurtriers voulurent haranguer le sénat, les sénateurs, frappés d’effroi, avaient disparu. Eux-mêmes, au lieu de cris de victoire et de liberté, ils restent mornes, incertains, et comme étonnés du coup qu’ils ont frappé. Ils sont seuls dans la curie avec leur victime immolée, et ils se serrent les uns contre les autres, comme des coupables. Personne ne les menace, et ils s’apprêtent à se défendre ; ils enroulent leur toge autour du bras gauche et ils tiennent leurs poignards serrés contre la poitrine. Ils sortent enfin : ils traversent le Forum en faisant porter devant eux un bonnet d’affranchi[3], ils montrent leurs épées sanglantes, ils crient que le tyran est mort, et la foule reste muette. Les libérateurs de Rome, repoussés par l’indifférence du peuple, sont contraints de chercher un asile ; ils courent au Capitole, que D. Brutus a fait occuper par ses gladiateurs. Mais, sur le parvis du temple, ils peuvent reconnaître la place où Tiberius Gracchus était tombé, pour une cause meilleure, sous la main de leurs pères. Lui aussi il avait convié le peuple à la liberté, et le peuple déjà ne le comprenait plus. Répondrait-il mieux aujourd’hui à l’appel de quelques nobles qui, dans l’intérêt d’une caste condamnée, viennent de commettre un parricide ? Antoine, Lépide et les amis de César, croyant aux conjurés des forces considérables et prêtes, s’étaient enfuis et cachés. Cette frayeur des césariens enhardit quelques sénateurs ; Cinna, Lentulus Spinther, Favonius, montèrent au Capitole. Sur le soir, Cicéron y vint en se plaignant qu’on ne peut pas invité au joyeux festin des ides[4]. La mort de César avait fait renaître ses illusions ; il se reprenait à l’espérance, et il montra une activité, une décision, qu’on ne lui croyait plus. Il voulait qu’on assemblât aussitôt le sénat au Capitole ; Brutus et Cassius, étant préteurs, pouvaient légalement le convoquer. Il pensait qu’en agissant avec énergie et promptitude, au milieu des deux partis tremblants, les sénateurs se rendraient maîtres de la situation. Brutus hésita ; il voulut encore une fois essayer d’entraîner le peuple, et le lendemain (16 mars) il descendit au Forum. Son discours, grave et modéré, fut paisiblement écouté ; mais le préteur Corn. Cinna, un parent du dictateur, ayant, après lui, pris la parole et attaqué César, la foule éclata en cris, en menaces, et les conjurés, intimidés, regagnèrent en toute hâte la forteresse, que défendaient leurs gladiateurs et des gens du peuple qu’ils avaient gagés. Pendant ces indécisions, les amis de César mettaient le

temps à profit ; Lépide, son maître de la cavalerie, avait soulevé les

vétérans campés dans file du Tibre et les avait introduits dans la ville ;

Antoine s’était fait livrer par Calpurnie les papiers et l’épargne de César,

4000 talents ; il avait aussi mis la main sur le trésor public, 700 millions

de sesterces[5],

qu’il fit transporter dans sa demeure. Le péril commun rapprochant ces deux

chefs, ils s’unirent, moins pour venger leur maître mort que pour tirer parti

des circonstances. Antoine maria sa fille au fils de Lépide, et promit à

celui-ci le grand pontificat de César avec la conservation de ses deux

provinces, Les conjurés avaient avec eux un consul désigné, Dolabella, qui proposa que les ides de mars fussent à l’avenir célébrées, comme le jour de renaissance de la république ; de grands personnages passaient de leur côté, et Decimus Brutus commandait des troupes nombreuses dans son gouvernement de Cisalpine d’où il pouvait les appeler. Les césariens n’avaient que la légion de Lépide, plus quelques vétérans, et l’on ne pouvait faire fond sur la foule de Rome. Cette situation demandait de la prudence. Antoine, qu’on n’avait connu que comme un soldat emporté, montra une habileté supérieure : il joua tout le monde. Malgré Cicéron, les meurtriers étaient entrés en négociations avec lui. Il fut convenu que, en vertu de sa charge de consul, il réunirait le sénat le jour suivant, 17 mars. Il le convoqua, mais loin du Capitole, dans le temple de Tellus, et il remplit le Forum de soldats. Les meurtriers n’osèrent venir à cette séance ; le peuple y courut, criant à Antoine de se bien garder : il souleva sa toge et montra une cuirasse. La discussion fut orageuse. Le sénat voulait déclarer César tyran et faire jeter au Tibre son cadavre. Antoine représenta que ce serait abolir ses actes ; et comme toutes les nominations avaient été faites pour cinq ans, magistratures de Rome, gouvernements des provinces, commandements des armées, trop de gens, à commencer par les meurtriers, étaient intéressés au maintien des choix déclarés, pour que la proposition rte fût pas rejetée[6]. Cicéron, afin de contenter tout le monde, demanda la consécration des droits acquis, l’oubli du passé et une amnistie. Le sénatus-consulte suivant fut adopté : Il ne sera point intenté d’action criminelle au sujet de la mort de César, et tous les actes de son administration sont ratifiés, pour le bien de la république[7]. Les meurtriers avaient insisté pour que la dernière phrase fût ajoutée au décret. Le bien de la république était le mot de passe qui servait à justifier la conservation par les assassins des bienfaits de la victime. Les citoyens qui avaient obtenu de César des assignations de terres, réclamèrent à leur tour la consécration de leurs droits ; un second sénatus-consulte leur donna satisfaction. Étrange spectacle ! On avait tué le tyran, et tout le monde s’entendait pour conserver les actes de la tyrannie, dans l’intérêt de la république. L’amnistie était une conséquence naturelle de ce touchant accord : elle fut proclamée, et personne ne songea aux suites qu’avait eues celle de César. Le lendemain on réunit le peuple au Forum ; Cicéron parla encore de paix et d’union. Sa voix, qui avait retrouvé sa puissance, semblait gagner tous les cœurs. Le peuple invita les conjurés à descendre du Capitole ; Lépide et Antoine y envoyèrent leurs enfants comme otages, et quand les deux chefs de la conspiration arrivèrent au Forum, il éclata des applaudissements. Les deux consuls s’embrassèrent[8] ; Cassius alla dîner chez Antoine, Brutus chez Lépide ; l’entraînement était général, et l’honnête Cicéron triomphait. Mais sa vue politique était toujours aussi courte ; il rêvait une idylle au milieu de loups furieux. Tout en effet n’était pas dit, et sous les dehors d’une amitié officielle chacun faisait ses calculs et gardait ses passions farouches. Puisque César n’était point un tyran, puisqu’on maintenait ses actes, on ne pouvait confisquer sa fortune, son testament restait valable, et il fallait lui faire de publiques funérailles. L. Pison, son beau-père, lut ait peuple ses dernières volontés. Il adoptait pour fils son petit neveu Octave, et, à début de ce jeune homme, il laissait la meilleure part de son héritage à Decimus Brutus, un des chefs de la conjuration[9]. Dans le cas où Calpurnie lui aurait donné un fils, il nommait pour ses tuteurs plusieurs des meurtriers ; à d’autres, il faisait des legs considérables. Ces dons de la victime aux assassins réveillaient la colère dans la foule ; lorsque Pison ajouta que le dictateur laissait au peuple son palais et ses jardins au delà du Tibre[10], et à chaque citoyen 500 sesterces, il eut à la fois comme une explosion de reconnaissance et de menaces[11]. Une autre scène, ménagée avec art, acheva de livrer la ville entière à Antoine. Un Mâcher avait été dressé dans le Champ de Mars. Mais c’était au Forum que devait être prononcé l’éloge funèbre. On y porta le corps en grand appareil, sur un lit d’ivoire, qui fut déposé devant les Rostres, et Antoine se plaça à côté du mort. Il n’est pas juste, dit-il, qu’un si grand homme soit loué par moi seul. Écoutez la voix de la patrie elle-même. Et il lut lentement les décrets du sénat qui accordaient à César des honneurs divins, qui le déclaraient saint, inviolable, père de la patrie. Comme il prononçait ces derniers mots, il ajouta, en se tournant vers le lit funèbre : Et voici la preuve de leur clémence ! Auprès de lui, tous avaient trouvé un sûr asile, et lui-même n’a pu se sauver : ils l’ont assassiné. Ils avaient juré cependant de le défendre, ils avaient voué aux dieux quiconque ne le couvrirait pas de son corps ! Tendant alors les mains vers le Capitole : Ô toi, Jupiter, gardien de cette ville, et vous tous, dieux du ciel, je vous atteste ; je suis prêt à tenir mon serment, je suis prêt à le venger. Alors il s’approcha du corps, entonna un hymne, comme en l’honneur d’un dieu, puis, d’une voix rapide et enflammée, il rappela ses guerres, ses combats, ses conquêtes : Ô toi, héros invincible, tu n’as échappé à tant de batailles que pour venir tomber au milieu de nous ! Et à ces mots, il arrache la toge qui couvrait le cadavre, il montre le sang qui la tache, les coups dont elle est percée. Les sanglots de la foule éclatent et se mêlent aux siens ; mais ce n’est pas assez. Le corps de César renversé sur le lit était caché aux yeux. Tout à coup on vit se dresser le cadavre, avec les vingt-trois blessures à la poitrine et au visage[12] ; et en même temps le chœur funéraire chantait : Je ne les ai donc sauvés que pour mourir par eux. Le peuple croit que César lui-même se lève de sa couche funèbre pour lui demander vengeance. Ils courent à la curie où il a été frappé, et l’incendient ; ils cherchent les meurtriers, et, trompés par le nom, ils mettent en pièces un tribun qu’ils prennent pour Cinna, le préteur. Des ruines embrasées de la curie, ils saisissent des brandons qu’ils lancent contre les maisons des conjurés ; puis ils reviennent au corps, le prennent et veulent le brûler dans le temple même de Jupiter. Sur l’opposition des prêtres, ils le rapportent au Forum, au lieu où s’élevait le palais des rois. Pour lui faire un bûcher, on brise les tribunaux et les bancs ; les soldats y jettent leurs javelots, les vétérans leurs couronnes, leurs armes d’honneur, leurs dons militaires ; les femmes leurs parures ; on crut voir les Dioscures, Castor et Pollux, apporter eux-mêmes la première torche enflammée. Le peuple passa la nuit entière autour du bûcher. Une comète, qui vers ce temps-là se montra au ciel, parut justifier l’apothéose. On s’écria que César était reçu parmi les dieux, et, pour la multitude, ce fut un acte de foi[13]. Afin de consacrer cette croyance populaire et de la rendre plus durable par une image sensible, Octave dressa, dans le temple de Vénus, une statue d’airain de son père adoptif avec une étoile d’or sur la tête ; des médailles représentent ainsi le nouveau dieu. À ce deuil du peuple répondirent au loin les gémissements des nations. Comme Alexandre, César fut pleuré de tous ceux qu’il avait vaincus, et les représentants à Rome des provinces se signalèrent par la vivacité de leur douleur. Chaque nation, dit Suétone, vint à son tour faire retentir le Forum de ses lamentations, et pleurer à sa manière le protecteur qu’elles avaient perdu ; les Juifs surtout montrèrent d’intarissables regrets[14] : pendant plusieurs nuits ils restèrent auprès du bûcher. On s’est demandé s’il n’y avait pas une secrète communauté de pensées entre le peuple d’où allait sortir l’unité religieuse et l’homme qui avait voulu fonder l’unité politique ? Les Juifs ne faisaient que payer leur dette envers celui qui, après les avoir vengés du profanateur de leur temple, leur avait permis d’établir à Rome une synagogue et de ne point payer le tribut pendant l’année sabbatique[15]. Antoine avait réussi, les meurtriers fuyaient ; mais le sénat était profondément irrité qu’on eût ainsi traité l’amnistie votée la veille. Le consul, qui tenait à paraître rester dans la légalité, à un Moment où tout le monde parlait de la constitution vengée, avait besoin de ce corps pour se mettre en état de le dominer. D’abord il le ramena à lui en provoquant le rappel de Sextus Pompée et l’abolition de la dictature ; plus sûrement encore, en arrêtant le mouvement populaire qu’un certain Amatius voulait prolonger à son profit. Cet homme, se disant parent de Marius et de César, avait élevé, sur la place même du bûcher, un autel avec cette inscription : Au père de la patrie, et tous les jours on venait y faire des sacrifices et des libations ; on y terminait des procès comme dans les temples. Antoine laissa son collègue, Dolabella, renverser l’autel et faire exécuter le démagogue ainsi que quelques-uns des siens. Il consentit même à avoir une entrevue hors de Rome avec

Brutus et Cassius, qui, devant l’irritation populaire, s’étaient retirés à

Lanuvium. Il leur garantit toute sûreté, et, comme ils n’osaient se risquer

dans la ville, où, en vertu de leur charge, ils devaient résider, il les fit

investir du soin des vivres pour légaliser leur absence[16]. Les autres

conjurés se disposaient à aller prendre possession de leurs gouvernements ;

il laissa partir Decimus Brutus pour Le sénat avait confirmé les actes de César : Antoine

étendit cette sanction aux actes projetés du dictateur ; comme il possédait

tous ses livres et qu’il avait gagné son secrétaire Faberius, il lisait dans

ces documents, ou il y faisait écrire, tout ce qu’il avait intérêt à y

trouver. Là république, le trésor, les charges, furent ainsi à sa discrétion,

et César mort fut plus puissant qu’il ne l’avait été vivant, car ce qu’il

n’eût usé faire, Antoine le faisait en son nom[18] : il vendait les

places, les honneurs, même les provinces, comme la petite Arménie, que lui

acheta Dejotarus, comme II. — OCTAVE ET ANTOINE (AVRIL 44).

Incertain des dispositions de la garnison de Brindes, il débarqua au petit port de Lupia, où l’on connaissait déjà la scène des funérailles, et les décrets du sénat qui confirmaient les actes du dictateur. Dès ce moment il prit le nom de César, que les premiers soldats qu’il rencontra saluèrent de leurs acclamations. Au-devant de lui accoururent les affranchis, les amis de son père adoptif et les vétérans des colonies qui venaient lui offrir leur épée, s’il voulait venger sa mort. Mais lui, n’affichant d’autre prétention que celle d’accomplir les dernières volontés de l’illustre victime, il voyageait sans bruit, sans faste. Près de Cumes, il apprit que Cicéron était dans le voisinage ; il alla lui faire visite, et charma le vieillard par ses caresses et son feint abandon[25]. A. la fan d’avril, il entra dans Rome[26]. Antoine était absent ; il parcourait l’Italie pour y recruter des amis, surtout pour s’assurer des vétérans. Octave avait alors dix-neuf ans à peine, en vain ses avais renouvelèrent leurs instances pour lui faire quitter le nom de César ; le second jour de son arrivée, il se présenta devant le préteur et déclara qu’il acceptait l’héritage et l’adoption, puis il monta à la tribune et promit au peuple assemblé qu’il accomplirait tous les legs de la succession[27]. Antoine ne revint qu’au milieu de mai ; Octave lui demanda une entrevue ; elle eut lieu dans les jardins de Pompée. Après des protestations de reconnaissance et de dévouement, Octave lui reprocha l’amnistie accordée aux meurtriers et l’oubli qu’il faisait de la vengeance due aux mânes de César. Il finit en réclamant l’argent laissé par le dictateur, afin de pouvoir acquitter ce qu’il devait au peuple. Antoine était bien décidé à ne rien restituer et comptait renvoyer aisément le nouveau venu à l’école. Il répondit que, consul du peuple romain, il n’avait point de comptes à rendre à un jeune homme ; qu’on devait savoir que, sans ses efforts, César eût été déclaré tyran et, par conséquent, le testament annulé ; que, pour l’argent, le peu que César avait laissé avait servi à faire passer ces décrets qui sauvaient sa mémoire ; qu’au reste Octave s’engageait dans une route mauvaise, en voulant flattes le peuple, foule mobile et moins sûre dans son inconstance que le flot qui va battre incessamment de nouveaux rivages. Il devait avoir appris ces choses-là dans l’école d’où il sortait[28]. Octave s’éloigna profondément blessé de ces ironies amères. Ainsi tout lui manquait : ses parents, ses conseillers, le pressaient de rester dans l’ombre, et Antoine voulait l’y tenir. Un autre eût cédé, mais, derrière sa famille et ses amis tremblants, il avait vu le peuple et les soldats l’applaudir et l’encourager ; et, avec tuée audace qui valait bien celle du plus brave sur le champ de bataille, il persista. On lui refusait les trésors de son père, il mit en vente les terres, les villas du dictateur ; et comme ces domaines ne suffisaient pas, il vendit ses propres biens, il emprunta à ses amis, commençant, à l’exemple de César, par se ruiner, et, comme lui, encageant le présent au profit de l’avenir. Antoine, après s’être moqué du prétendant, finit par surveiller sérieusement sa conduite. Il multiplia devant lui les obstacles ; il empêcha qu’une loi curiate ratifiât l’adoption ; il lui suscita mille procès avec des gens qui élevaient des prétentions sur l’héritage, ou qui réclamaient des créances. Un jour que le jeune César haranguait le peuple, il le fit arracher de la tribune par ses licteurs[29]. Mais cette guerre déloyale, ces violences, profitaient à son adversaire, dont la popularité s’accroissait de tout le crédit que perdait Antoine. Cependant il s’aperçut de cette désaffection et s’arrêta.

D’ailleurs il avait besoin du peuple pour un nouveau changement. Sa province

de Macédoine lui semblait trop loin de Rome, il voulait se faire donner Octave espérait qu’Antoine lui rendrait service pour service. Le peuple voulait lui donner le tribunat, quoique son adoption dans la famille patricienne des Jules créât pour lui une incapacité à cette charge ; Antoine fit échouer sa demande, en promulguant un édit qui menaçait de la puissance consulaire quiconque briguerait contre les lois. Évidemment Octave n’avait pas l’âge. Comme le peuple menaçait de passer outre, le consul rompit l’assemblée. Malgré cet échec, le jeune César avait, en quelques semaines, fait de grands progrès ; le peuple était à lui, mais la force ne se trouvait plus au Forum, il la chercha où elle était passée ; ses émissaires parcoururent secrètement les colonies de vétérans, tandis que d’autres allaient au-devant des légions qui arrivaient de Macédoine. Ces pratiques réussirent. Un jour Antoine vit entrer chez lui des tribuns militaires qui lui rappelèrent qu’il n’y avait qu’un seul intérêt commun à tous les amis de César, la vengeance de sa mort et le maintien de ses établissements ; que ce but ne serait atteint qu’autant qu’ils ne diviseraient pas leurs forces ; qu’il devait donc se réconcilier au plus tôt avec le fils adoptif du dictateur. Ces prières valaient un ordre ; les deux chers se laissèrent emmener, par les tribuns, au Capitole, pour s’y jurer une éternelle amitié. Quelques jours après, le consul reprochait publiquement au jeune César d’avoir soudoyé contre lui des assassins, et Octave lui renvoyait la même accusation. Octave ne pouvait songer à ce moyen extrême, car il avait besoin du plus habile des généraux de son père, et il ne voulait que l’obliger d’abord à partager avec lui. Cependant, à Rome, il se formait contre Antoine une vive

opposition ; les mécontents étaient encouragés par la division qui s’était

mise au camp des césariens, par les progrès de Sextus Pompée qui rassemblait

une flotte, par les nouvelles, arrivées d’Orient, que Trebonius s’était saisi

de l’Asie Mineure et que les légions de Syrie appelaient Cassius. Brutus

avait laissé partir son collègue ; et, hésitant sur la conduite à tenir, il

était resté à l’ancre dans le golfe de Pouzzoles, d’où il avait fit célébrer,

avec une rare magnificence, les jeux qu’il devait au peuple de Rome pour sa

préture, sans oser, toutefois, y paraître. Cicéron le conjurait de ne pas

quitter l’Italie, pour être en mesure de profiter de la mésintelligence

d’Antoine et d’Octave. Mais les menaces des uns et la faiblesse des autres,

les légions de Brindes, les vétérans des colonies, le sénat même qui ne

soutint pas Péon rompant avec le consul par un discours énergique, tout

l’effraya ; il partit. Ses craintes gagnèrent Cicéron, qui s’embarqua pour Antoine avait convoqué le sénat pour le 1er septembre

; Cicéron évita de s’y rendre en s’excusant sur la fatigue et son état de

santé. Le consul prit cette absence pour un reproche tacite, et, s’emportant

en violentes invectives, il alla jusqu’à dire qu’il enverrait des soldats

pour l’amener de force ou pour brûler sa maison, s’il ne venait pas. Le

lendemain il y avait encore séance : Antoine n’y parut pas et laissa présider

l’assemblée par son collègue Dolabella, gendre de Cicéron. Celui-ci, enhardi par

les circonstances, vint siéger et lança la première de ces harangues que ;

par un souvenir de Démosthène, il appela des Philippiques. Tout en

gardant quelques ménagements pour l’homme, il attaquait vivement ses actes.

Antoine, furieux, passa quinze jours hors de Rome à composer sa réponse, et,

le 19 septembre, convoqua le sénat pour l’entendre. Naturellement, dans cet

acte d’accusation, Cicéron était coupable d’une foule de crimes : de l’exécution

illégale des complices de Catilina, du meurtre de Clodius, de la rupture

entre Pompée et César et de l’assassinat du dictateur. Antoine aurait voulu

réunir contre lui tous les partis, en prouvant que chacun d’eux avait une

faute ou un crime à lui reprocher ; surtout il voulait le montrer aux

vétérans comme la victime expiatoire que demandaient les mânes de César[31]. Cicéron affirme

qu’il était décidé à se rendre à cette séance et qu’il en fut empêché par ses

amis[32]. Il y eût

certainement couru quelque danger, car le consul avait fait garder par des

soldats les approches de la curie. Mais il n’osa même plus rester à Rome, et

se retira dans une de ses villas, près de Naples, où il composa la seconde Philippique,

œuvre divine, dit Juvénal[33], qui ne fut pas

prononcée et que prudemment il ne publia qu’après le départ d’Antoine pour Durant cette guerre de paroles et ces emportements

d’éloquence, Octave, avec beaucoup moins de bruit, minait plus sérieusement

la puissance du consul : il lui débauchait ses soldats. Antoine apprit que

les légions débarquées à Brindes étaient sourdement travaillées par de

mystérieux agents, et il partit en toute hâte (3 octobre) pour arrêter la défection.

Celui qui était déjà son rival quitta aussi la ville, fit une tournée parmi

les colons de son père, dans À Brindes, Antoine oubliant que les soldats ne connaissent pas la discipline, quand les chefs ne connaissent plus les lois, avait durement reproché aux légionnaires leur affection pour un enfant téméraire[34]. Ils ne lui avaient pas, disait-il, dénoncé les agents de discorde qui s’étaient introduits dans leur camp. Mais il saurait les trouver et les punir ; pour eux, il leur promettait une gratification de 400 sesterces, Ces menaces et cette parcimonie, deux choses auxquelles les soldats n’étaient plus habitués, furent accueillies par des rires ironiques. Il y répondit cruellement en les faisant décimer ; des centurions furent égorgés dans sa maison même, aux pieds de Fulvie sa femme, qui fut couverte de leur sang[35]. Quelques jours après, il se débarrassa encore de plusieurs suspects qu’il avait d’abord oubliés, puis il dirigea ses troupes le long de l’Adriatique sur Ariminum, tandis que lui-même, avec une escorte choisie, se rendait à Rome (octobre 44). Il convoqua aussitôt le sénat dans l’intention d’y accuser

Octave de haute trahison pour avoir levé des troupes sans mission officielle.

Mais il apprit que deux des légions de Brindes venaient de passer à son

rival, et le sénat lui était hostile. Il sentit qu’à Rome il serait battu ;

qu’il devait, comme Sella, comme César ; chercher dans les camps les moyens

de rentrer en maître dans la ville, et il partit pour Ariminum. Decimus

Brutus ne s’était pas soumis au plébiscite qui le dépouillait de III. — OCTAVE, GÉNÉRAL DU SÉNAT (JANVIER 44).Cicéron revint presque aussitôt à Rome (9 décembre). La situation semblait meilleure ; les chefs des deux partis avaient abandonné la ville ; les meurtriers, ou la faction des grands, étaient dans l’Orient ; Antoine et Lépide, les représentants de la soldatesque, dans les deux Gaules. Il était donc permis de penser que les honnêtes gens, restés maîtres de Rome et du gouvernement, pourraient, avec de l’habileté et de l’énergie, ressaisir l’influence. Cicéron se mit résolument à leur tête et rêva le retour des beaux temps de son consulat. Cependant il comprenait que le glaive, non l’éloquence, déciderait de la victoire et le sénat était sans armée ! Mais ce jeune homme qui venait de chasser Antoine en avait

une. Serait-il difficile de le gagner à la bonne cause ? Il n’était encore

qu’un nom, un drapeau, qui servait aux vétérans de point de ralliement. Eh

bien, ce drapeau, ne peut-on s’en saisir ? Animé d’un pieux zèle, le jeune

Octave n’a d’autre ambition que d’accomplir les dernières volontés de son

père. Quand il se sera ruiné à le faire, il retombera dans l’obscurité.

Quelques éloges, des honneurs, suffiront à cette vanité de vingt ans ; son

âge répond de sa docilité. Octave donnera donc aux sénateurs cette armée

qu’ils n’ont pas, et, après la victoire, on brisera l’instrument. Ne sera-ce

pas un curieux spectacle et une légitime expiation que de faire servir les

vétérans de César à consolider la liberté ? Telles sont les espérances dont

se berçait le vieux consulaire, malgré les avis de ceux qui lui

représentaient que ce jeune homme avait déjà montré une prudence, une audace

au-dessus de son âge. Dix jours seulement après son retour, Cicéron fit au

sénat et devant le peuple[37] l’éloge d’Octave

; il félicita les légions qui avaient déserté pour lui les drapeaux du

consul, et le gouverneur de Antoine, en effet, assiégeait déjà Dec. Brutus dans Modène. Cicéron, recommençant l’inutile campagne de Marcellus contre César, voulait que le consul fût sommé de mettre bas les armes, de quitter sa province et d’attendre les décisions du sénat ; sinon, qu’il fût déclaré ennemi publie. Et il demandait des levées, la suspension des affaires civiles, la prise de l’habit de guerre, la déclaration qu’il y avait tumulte. Mais il demandait aussi : pour Lépide, qu’il espérait détacher d’Antoine par une puérile satisfaction de vanité, une statue équestre et dorée qui lui serait dressée dans le Forum ; pour Octave, la dispense des lois Annales, un siège au sénat et le titre de propréteur. Afin qu’on n’objectât point sa jeunesse, il citait les commandements prématurés des vainqueurs de Zama et de Cynocéphales ; il rappelait qu’Alexandre avait conquis l’Asie dix années avant d’avoir l’âge requis à Rome pour briguer les faisceaux consulaires ; et il se rendait garant du patriotisme du jeune César ; il connaissait, disait-il, jusqu’à ses plus secrètes pensées ; il engageait sa parole qu’Octave ne cesserait jamais d’être ce qu’il était alors, c’est-à-dire tel qu’on souhaitait qu’il fût toujours. Le sénat, plus timide que l’ardent vieillard, qui en recouvrant la parole redevenait si vaillant, accorda ce qui lui était demandé pour l’héritier du dictateur, en y ajoutant l’érection d’une statue équestre[38], un siège au sénat parmi les consulaires et la ratification de ses promesses aux soldats : le trésor public fut chargé d’acquitter sa dette[39]. Cependant les deux nouveaux consuls, Hirtius et Pansa[40], anciens amis de

César, obtinrent qu’une tentative serait encore faite pour conserver la paix.

Les députés envoyés à Antoine revinrent à la fin de janvier avec une réponse

inacceptable : il voulait, pour Brutus et Cassius, le consulat, afin de faire

sa paix avec eux ; pour ses légionnaires, de l’argent et des terres :

c’était, depuis Sylla, la première condition de tout traité de paix ; pour

lui-même, le commandement de Antoine avait à Rome des amis nombreux[43] qui firent décider l’envoi d’une seconde ambassade ; pour se débarrasser de Cicéron, on l’avait nommé un des députés. Il s’aperçut à temps du piège, et, par sa douzième Philippique, il fit revenir sur une décision qui eût laissé à Antoine le temps de prendre Modène par famine. Les lettres de Sextus Pompée, qui réunissait une armée à Marseille et offrait ses services ; les nouvelles d’orient, où Brutus et Cassius s’étaient nies en possession de leurs gouvernements de Syrie et de Macédoine, secondèrent son éloquence et entraînèrent le sénat. Dans le courant de mars 43, Hirtius et Octave entrèrent en campagne et furent rejoints, à la fin du mois, par Vibius Pansa avec de nouvelles levées. Antoine tâcha de les décider à se joindre à lui, en leur rappelant qu’ils étaient, eux aussi, des césariens ; que l’homme qu’il assiégeait avait été un des meurtriers, et qu’ils seraient les premières victimes du parti dont ils servaient les passions. Le consul Hirtius renvoya la lettre à Cicéron, qui en donna lecture au sénat avec un éloquent commentaire[44]. Ces derniers jours du grand orateur sont beaux ; il

portait maintenant, dans les affaires publiques, l’activité qu’après Pharsale

il avait mise dans ses travaux littéraires et qui avait fait éclore, tout à la

fois, tant de chefs-d’œuvre[45]. Cette tribune

restée muette depuis quinze ans, il venait de s’en saisir pour lui rendre sa

puissance et son éclat. Un vieillard qu’on aurait cru brisé par l’âge et par

les vicissitudes d’une fortune agitée devenait à lui seul le gouvernement

tout entier. Dans le sénat, il rendait la confiance aux timides et le courage

aux lâches ; dans la ville, revêtu de l’habit de guerre, afin de montrer à

tous l’imminence du péril, il provoquait les dons volontaires pour suppléer

au trésor épuisé, et il excitait le dévouement des pauvres qui travaillaient

sans salaire pour remplir les arsenaux dépourvus. Dans les provinces, ses

lettres allaient soutenir la constance des assiégés de Modène, retenir

Plancus et Lépide, confirmer le jeune Pompée dans ses dispositions

favorables, et appeler au secours du sénat, Pollion, de l’Espagne, Brutus, de

Un léger avantage remporté par les troupes d’Antoine,

avant la jonction des trois généraux du sénat, jeta l’inquiétude dans la

ville. Le Les deux armées rentrèrent dans leurs lignes ; cependant

il fallait se hâter de délivrer la place, si l’on ne voulait que la famine en

ouvrit les portes. Antoine la serrait étroitement ; rien ne pouvait en sortir

ou y entrer : des filets jetés dans Avant le combat de Castel-Franco, le bruit s’était répandu

à Rome qu’un des consuls avait été battu, et quelques amis d’Antoine, pour

préparer un mouvement contre Cicéron, disaient que, le 22 avril, l’ancien

consulaire se ferait élire dictateur. Ce jour même arriva la nouvelle de la

première bataille : Cicéron fit aussitôt voter des actions de grâces aux

dieux, des récompenses pour les troupes et un monument pour consacrer le

souvenir de ceux qui étaient tombés en défendant la patrie[51]. Quand on connut

le résultat de la seconde bataille, le peuple courut à sa maison et le mena

au Capitole avec de grandes acclamations. On eût dit que le vainqueur véritable

était l’éloquent vieillard, qui avait forcé le sénat à combattre et à

triompher. Ce jour, écrivit-il à

Brutus, m’a payé de toutes mes peines[52]. La guerre, en

effet, semblait terminée ; Antoine fuyait vers les Alpes en ouvrant les

prisons sur son passage, pour recruter son armée de tous les misérables[53]. Mais Decimus,

délivré, le suivait plein d’ardeur ; Plancus, ramené au sénat, et qui venait

par son ordre de fonder la ville de Lyon, en descendait avec une armée pour

lui fermer IV. — FORMATION DU SECOND TRIUMVIRAT ; LES PROSCRIPTIONS ; MORT DE CICÉRON (43).Dans cette joie, dans ces fêtes, Octave était presque oublié. C’était au nom de Decimus Brutus qu’on décrétait les cinquante jours de supplications[56] ; on ôtait même à Octave la conduite de la guerre, pour la confier au général qu’il venait de sauver, bien que Brutus n’eût, comme il le disait lui-même, que des ombres, des fantômes, plutôt que des soldats. Les succès de Cassius en Asie, les progrès de Brutus en Macédoine, ceux de Sextus Pompée sur mer, augmentaient encore la confiance ; puis deux légions allaient arriver d’Afrique : qu’avait-on besoin de cet enfant ? Avant d’expirer, le consul Pansa avait, dit-on, appelé Octave

à son lit de mort, et, après lui avoir parlé de sa reconnaissance pour César,

du désir qu’il avait gardé au fond du cœur de le venger un jour, il avait

ajouté que l’héritier du dictateur, haï du sénat, n’avait qu’une voie de

salut, un rapprochement avec Antoine[57]. Ces

avertissements n’étaient point nécessaires au jeune ambitieux. Quand Brutus

vint le remercier du salut qu’il lui devait : Ce n’est

point pour vous, répondit-il, que j’ai

pris les armes ; le meurtre de mon père est un exécrable forfait, je n’ai

combattu que pour humilier l’orgueil et l’ambition d’Antoine. De

ce jour, Decimus écrivit à Cicéron de se défier de ce fils si zélé. Octave, en

effet, content d’avoir prouvé à tout le monde qu’il fallait compter avec lui,

ne voulait pas accabler l’ancien lieutenant de César ; il laissa Ventidius

lui amener, à travers l’Apennin, deux légions levées dans la basse Italie, et

Antoine, mollement poursuivi, gagna sans obstacle la ville de Fréjus, où il

mit un terme aux indécisions de Lépide, en entraînant ses troupes (29 mai). Un zélé

républicain, ami de ce général, Juventus Laterensis, l’avait jusqu’alors détourné

de cette alliance ; quand il vit les deux chefs s’embrasser, il se perça de

son épée. Decimus Brutus était trop faible pour tenir tête, avec ses recrues,

à ces forces imposantes, qui s’accrurent encore, quelque temps après, par la

défection d’Asinius Pollion, le gouverneur d’Espagne, par celle de Plancus,

le gouverneur de Alors il fallut bien se souvenir d’Octave. Pour le retenir jusqu’à l’arrivée de Cassius et de Brutus, dont un décret du sénat pressait le retour, Cicéron voulait qu’on le comblât, qu’on l’accablât d’honneurs[58]. Il lui lit décerner l’ovation : c’était un moyen de le séparer de ses légions, car il était d’usage que, après le triomphe, le général congédiât ses troupes. On tenta aussi d’agir sur les soldats ; on leur offrit des terres, de l’argent, surtout des congés, et l’on chercha à semer dans leurs rangs la discorde, en donnant aux uns, en refusant aux autres. Enfin Octave s’étant, pour quelques jours, éloigné de son camp, des députés du sénat s’y présentèrent. Les soldats refusèrent de les entendre, mais envoyèrent eux-mêmes à Rome une députation de quatre cents vétérans qui déclarèrent dans la curie que leur chef, dispensé par un sénatus-consulte de l’observation de la loi Annale, désirait venir briguer le consulat. On refusait l’autorisation : Si vous ne la lui accordez pas, dit l’un d’eux en frappant sur son épée, ceci la lui donnera[59] ; et ils retournèrent vers Octave, qui passa aussitôt le Rubicon avec huit légions. Le sénat tâcha de l’arrêter par une humble ambassade qui accordait tout, même une largesse de 2500 drachmes aux soldats, récompense de leur insolente bravade. Ces humiliantes concessions restant sans effet, on reprit le grand courage des anciens jours ; on revêtit l’habit de guerre ; on arma tous les citoyens et l’on remua quelque peu de terre sur le Janicule, pour y élever des fortifications. Le préteur Cornutus, zélé républicain, montrait une belliqueuse ardeur ; il comptait sur les deux légions débarquées d’Afrique ; dès que le jeune César parut, elles passèrent à lui. Le même jour, il entra dans la ville aux applaudissements du peuple, et les sénateurs s’empressèrent de venir lui faire leur cour. Cicéron arriva tard : Eh quoi ! lui dit ironiquement Octave, tu te montres le dernier parmi mes amis ! Il s’enfuit la nuit suivante, tandis que Cornutus se tuait. Une assemblée populaire proclama Octave consul, en lui

donnant le collègue qu’il avait lui-même désigné, son parent Pedius ( Maintenant, Octave pouvait traiter avec Antoine, sans

craindre d’être éclipsé par lui. Il était consul, il avait une armée, il

était maître de Rome, et autour de lui s’étaient ralliés tous ceux des

césariens qu’avaient éloignés les violences et la versatilité d’Antoine. Son,

intérêt lui commandait cette alliance, car, seul, il n’aurait pu lutter

contre les vingt légions que Brutus et Cassius avaient déjà réunies en

Orient. Pedius commença les avances : il fit lever la mise hors la loi

prononcée contre Lépide et Antoine[64]. C’était cette nouvelle

qui avait décidé la défection de Plancus. Decimus, abandonné par lui, et

bientôt après par tous ses soldats, essaya de gagner A la fin d’octobre, les trois chefs se réunirent près de

Bologne, dans une Île du Reno[66], dont cinq

légions, de chaque côté, bordaient les rives. De minutieuses précautions furent

prises, comme on en prendra au moyen âge, contre une trahison : Lépide visita

l’île ; Octave et Antoine se fouillèrent en s’abordant. Ils passèrent trois

jours à former le plan du second triumvirat et à régler entre eux le partage

du monde romain. Octave devait abdiquer le consulat, et être remplacé dans

cette charge, pour le reste de l’année, par Ventidius, le lieutenant

d’Antoine. Une magistrature nouvelle était créée, sous le titre de triumviri rei publicæ constituendæ. Lépide,

Antoine et Octave[67] s’attribuaient

la puissance consulaire pour cinq ans, avec le droit de disposer, pour le

même temps, de toutes les charges ; leurs décrets devaient avoir force de

loi, sans avoir besoin de la confirmation du sénat ni du peuple ; enfin ils

se réservaient chacun deux provinces autour de l’Italie : Lépide, Par cette inexorable fatalité des expiations historiques que nous avons si souvent signalée dans le cours de ces récits, le parti sénatorial allait subir la loi qu’il avait faite au parti contraire. Les proscriptions et les confiscations de Sylla vont recommencer ; mais c’est la noblesse qui payera de sa tête et de sa fortune le crime des ides de mars et le souvenir des flots de sang dont, quarante années auparavant, l’oligarchie avait inondé Rome et l’Italie. Plus tard on conta que beaucoup de prodiges avaient annoncé les fureurs triumvirales. Un seul aurait mérité d’être vrai : des vautours, disait-on, étaient venus se poser sur le temple consacré au Génie du peuple romain : c’étaient bien des bêtes de proie qui accouraient, avides de carnage. Les triumvirs se firent précéder à Rome par l’ordre envoyé au consul Pedius de mettre à mort dix-sept des plus considérables personnages de l’État ; Cicéron était de ce nombre. Puis ils arrivèrent l’un après l’autre. Octave entra le premier ; le jour suivant parut Antoine ; Lépide ne vint que le troisième. Ils étaient, chacun, entourés d’une légion et de leur cohorte prétorienne. Les habitants voyaient avec effroi ces soldats silencieux, qui allaient successivement prendre position sur tous les points d’où l’on pouvait commander la ville. Rome semblait une cité conquise et placée sous le glaive. Un jour encore se passa dans une cruelle anxiété ; quelques hommes, réunis sur le Forum par un tribun, rendirent un plébiscite qui confirmait l’usurpation en légalisant le triumvirat (27 nov.)[70]. Enfin, dans la nuit, l’édit suivant fût affiché dans tous les carrefours : Lépide, Marc Antoine et Octave, élus triumvirs pour reconstituer la république, parlent ainsi[71] : Si la perfidie des méchants n’avait pas répondu par la haine aux bienfaits ; si ceux que César, dans sa clémence, avait sauvés, enrichis et comblés d’honneurs après leur défaite, n’étaient pas devenus ses meurtriers, nous aussi nous oublierions ceux qui nous ont fait déclarer ennemis publics. Éclairés par l’exemple de César, nous préviendrons nos ennemis avant qu’ils nous surprennent.... Quelques-uns déjà ont été punis ; avec l’aide des dieux, nous atteindrons les autres. Prêts à entreprendre, au delà des mers, une expédition contre les parricides, il nous a semblé et il vous paraîtra nécessaire que nous ne laissions point d’ennemis derrière nous. Il n’y a point à hésiter, il faut les enlever, d’un coup, du milieu de vous. Toutefois, nous serons plus cléments qu’un autre imperator qui releva, lui aussi, la république ruinée et que vous avez salué du nom d’Heureux. Tous les riches, tous ceux qui ont eu des charges, ne périront pas, mais seulement les pervers. C’est pourquoi nous avons préféré dresser une liste de proscrits qu’ordonner une exécution, où les soldats égarés par la colère, auraient pu frapper des innocents. Que la fortune donc vous soit favorable ! Voici ce qui est ordonné : que personne ne cache aucun de ceux dont les noms suivent : celui qui aidera à l’évasion d’un proscrit sera proscrit lui-même. Que les têtes nous soient apportées. En récompense, l’homme de condition libre recevra 25.000 drachmes attiques, l’esclave 10.000, plus la liberté avec le titre de citoyen. Les noms des meurtriers et des révélateurs seront tenus secrets. Suivait une liste de cent trente noms ; une seconde de cent cinquante parut presque aussitôt ; à celle-là, d’autres encore succédèrent ! Les sénateurs eurent l’honneur d’une liste particulière ; leurs noms ne furent pas, comme au temps de Sylla, confondus avec ceux des proscrits vulgaires, et il n’est pas sûr que quelques-uns n’aient pas tenu à cette distinction dans la mort[72]. Avant le jour, des gardes avaient été placés aux portes et dans les lieux qui pouvaient servir de retraite. Pour ôter aux condamnés tout espoir de pardon, en tête de la première liste on lut les noms du frère de Lépide, de L. César, oncle d’Antoine[73], d’un frère de Plancus, du beau-père de Pollion et de C. Toranius, un des tuteurs d’Octave. Chacun des chefs avait livré un des siens pour avoir le droit de n’être point gêné dans ses vengeances. Ils tenaient leur compte avec une scrupuleuse exactitude : telle tête réclamée par l’un paraissait aux autres en valoir deux ou trois ; on discutait, on se mettait d’accord, et les trois têtes étaient données pour établir l’équivalence. Comme aux jours néfastes de Marius et de Sylla, la tribune eut ses hideux trophées ; c’est là qu’il fallait apporter les têtes pour recevoir le prix du sang. La haine, l’envie, l’avidité, toutes les mauvaises passions se déchaînèrent, et il fut aisé de faire mettre un nom sur la liste funèbre, ou de cacher parmi les cadavres des proscrits celui d’un ennemi assassiné. On donnait à des enfants la robe virile pour dégager d’avance leurs biens de tutelle, puis on les faisait condamner. On présente une tête à Antoine : Je ne la connais pas, répondit-il, qu’on la porte à ma femme. C’était celle d’un riche particulier qui avait refusé de vendre à Fulvie une de ses villas. Une femme, pour épouser un ami d’Antoine, fit proscrire son mari et le livra elle-même. Un fils découvrit aux meurtriers la retraite de son père, préteur en charge, et fut récompensé par l’édilité. C. Toranius demandait aux assassins un sursis de quelques instants pour envoyer son fils implorer Antoine : Mais c’est ton fils, lui répondit-on, qui a de mandé ta mort. Le tribun Salvius fut égorgé à table, et les meurtriers forcèrent les convives à continuer le festin[74]. Verrés périt alors : Antoine avait envie de ses bronzes corinthiens. Plancus s’était caché près de Salerne, mais il ne put renoncer aux délicatesses de la vie, aux parfums qui décelèrent sa retraite. Pour sauver ses esclaves mis à la torture, il se livra lui-même. Il y eut cependant quelques beaux exemples de dévouement Varron

fut sauvé par ses amis ; d’autres par leurs esclaves ; Appius par son fils,

dont le peuple récompensa plus tard la piété filiale en lui donnant

l’édilité. La mère d’Antoine, sœur de L. César, se jeta au-devant des

meurtriers en leur criant : Vous ne le tuerez

qu’après m’avoir égorgée, moi la mère de votre général ! Il eut le

temps de fuir et de se cacher ; un décret du consul raya son nom de la liste

des proscrits. Beaucoup échappèrent, grâce aux navires de Sextus Pompée qui

venait se s’emparer de

A peine était-il remonté en litière, que les assassins

arrivèrent conduits par un centurion nommé Herennius, et par un tribun

légionnaire, Popillius, qu’il avait autrefois sauvé d’une accusation de

parricide. Es enfoncèrent les portes ; mais toutes les personnes de la maison

assurant qu’elles n’avaient point vu leur maître, ils restaient indécis,

quand un jeune homme, nommé Philogonus, que Cicéron avait lui-même instruit

dans les lettres, dit au tribun qu’on portait la litière vers la mer, par des

allées couvertes. Popillius, avec quelques soldats, prit un détour pour en

gagner d’avance l’issue, tandis que le reste de la troupe, avec Herennius,

courait précipitamment par l’allée même. Le bruit de leurs pas avertit

Cicéron qu’il était découvert ; il fit arrêter sa litière, et portant la main

gauche à son menton, geste qui lui était ordinaire, il regarda les meurtriers

d’un œil fixe. Ses cheveux hérissés et poudreux, son visage pâle et défait,

firent hésiter les soldats, qui se couvrirent le visage pendant qu’Herennius

frappait. Il avait mis la tête hors de la litière et présenté la gorge au

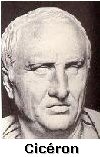

meurtrier ( D’après l’ordre d’Antoine, on lui coupa la tête et la main, qui furent apportées au triumvir pendant qu’il était à table. A cette vue, le triumvir montra une joie féroce, et Fulvie, prenant cette tête sanglante, perça d’une aiguille la langue qui l’avait poursuivie de tant de sarcasmes mérités. Ces tristes restes furent ensuite attachés aux Rostres. On accourut en foule pour les voir, comme naguère pour entendre le grand orateur, mais avec des larmes et des gémissements. Octave même s’affligea en secret de cette mort ; et, bien que, sous son règne, personne n’osât jamais prononcer ce grand nom, comme réparation il donna le consulat à son fils. Une fois même il rendit témoignage de ses vertus. J’ai entendu dire, raconte Plutarque, que plusieurs années après, Auguste étant un jour entré dans l’appartement d’un de ses neveux, ce jeune homme, qui tenait dans ses mains un ouvrage de Cicéron, surpris de voir son oncle, cacha le livre sous sa robe. Auguste, qui s’en aperçut, prit le livre, en lut debout une grande partie, et le rendit au jeune homme en disant : C’était un savant homme, mon fils ; oui, un savant homme et qui aimait bien sa patrie[78]. Ainsi périt, dans tout l’éclat de son talent, le prince des orateurs romains, et un des plus honnêtes hommes qui aient honoré les lettres, un de. ceux dont les écrits ont le plus contribué au développement moral de l’humanité. Sans doute Cicéron ne peut être compté au nombre des

esprits puissants. Comme philosophe, sa part est petite : il expose et

discute, sans vues nouvelles, les opinions des diverses écoles. Lui-même le

dit à Atticus : J’y ai peu de peine, car je ne

fournis que les mots dont je ne manque pas[79]. Son traité des

Devoirs est l’évangile des Latins, mais il a copié Panœtios : une partie

de ses ouvrages de rhétorique sont traduits ou imités des Grecs. Ses Lois

sont plutôt un brillant résumé de la législation romaine, qu’une théorie à la

manière d’Aristote ou de Platon ; et son esprit s’élève si difficilement

au-dessus des choses présentes, que, dans Comme philosophe, on peut lui reprocher bien des contradictions comme consulaire, bien des erreurs ; comme particulier, bien des faiblesses. Sa philosophie ressemblait à Janus ; elle avait deux

visages, une doctrine pour les profanes, l’autre pour les adeptes. Dans la

péroraison des Verrines, il conserve les dieux et les croyances

anciennes à titre de moyens oratoires ; dans En politique, sa vue ne dépasse point un horizon borné. Mieux que personne il connaissait les vices des grands et de leur gouvernement ; mais, homme nouveau, il servit leurs intérêts pour faire accepter d’eux le parvenu. Grand orateur, il s’enivra de son éloquence et rêva de gouverner un empire avec des discours. S’il avait eu la qualité maîtresse de l’homme d’État, l’art de découvrir les vrais besoins de son temps, il aurait mis ses belles facultés au service des idées nouvelles, et aidé César à faire une réforme pacifique qui aurait prévenu la révolution sanglante du second triumvirat ; mais, avec César, il n’aurait eu que la seconde place, et il voulait en tout la première. Sa correspondance révèle de fâcheux défauts, une vanité féminine[80], l’habileté des compromis et une mobilité d’impressions qui le font passer en quelques jours d’un sentiment au sentiment contraire[81] ; mais quel homme vu comme lui, pour ainsi dire à jour et dans le secret des plus intimes sentiments, conserverait cette réputation d’austère gravité qui n’est parfois que le masqué d’un habile intrigant ? Enfin, s’il n’a rien créé, du moins sa merveilleuse facilité pour s’approprier les idées d’autrui a rais en circulation un nombre infini de belles et grandes pensées que nous aurions perdues, et qui, rassemblées dans ses œuvres, ont fait de liai un des précepteurs du genre humain[82]. Lorsqu’il se vantait d’avoir arraché a En morale religieuse, l’idée de l’unité et de En morale politique, l’idée de la cité universelle dont la charité doit être le premier lien, le perfectionnement de notre espèce, la nécessité pour tous de travailler au progrès général, et l’impérieuse obligation de fonder l’utile sur l’Honnête, le droit sur l’équité, la souveraineté sur la justice, c’est-à-dire la loi civile sur la loi naturelle, révélée par Dieu lui-même, puisqu’il l’a gravée dans le cœur de tous les hommes[85]. Telles sont quelques-unes des nobles croyances que la magie de son style a popularisées. Tout cela, il est vrai, n’est ni rigoureusement démontré, ni enchaîné en corps de doctrines. C’est l’effort d’une belle âme qui, cherchant partout ce qui élève et console, arrive aux vérités de la religion naturelle, et non le patient travail du philosophe qui construit un système où tout se tient et s’enchaîne. Mais, pour parler au cœur, faut-il donc tant de logique ? Je dirais volontiers comme Quintilien : On devient meilleur à se plaire avec Cicéron[86], et, comme Dante, que la postérité gardera toujours son nom : De cui

la fama ancor nel mondo dura E durera, quanto ‘l mondo lontana[87]. Dans ces saturnales sanglantes du second triumvirat, Octave, malgré sa jeunesse, avait montré une extrême cruauté ; comme il était le plus intelligent, c’est à lui que revient la plus lourde part de responsabilité. Le meurtre surtout de l’homme qu’il avait appelé son père, qui avait assuré ses premiers pas et fait voter ses premiers honneurs, met sur son nom une tache qui ne se perdra pas dans l’éclat du règne d’Auguste. Le sang reste sur la main qui l’a répandu, et tous les parfums d’Arabie sont impuissants à l’effacer[88]. |

Sur ces entrefaites arriva à Rome un jeune homme

jusqu’alors peu remarqué, Octave, petit-neveu de César par sa mère Atia,

fille d’une sœur du dictateur. A quatre ans, il avait perdu son père, riche

chevalier romain d’une famille plébéienne originaire de Velletri ; César, n’ayant

pas d’enfants, s’était chargé de l’élever. A quinze ans, il reçut pour robe

virile le laticlave, insigne de la dignité sénatoriale ; plus tard, un

pontificat et, après la guerre d’Afrique, des récompenses militaires, bien

qu’il n’eût pas fait partie de l’expédition. Une maladie l’empêcha d’arriver

assez tôt en Espagne pour assister à la bataille de Munda ; hais César

voulait l’emmener avec lui contre les Parthes, et il l’avait envoyé à

Apollonie, au milieu des légions qui s’y réunissaient

Sur ces entrefaites arriva à Rome un jeune homme

jusqu’alors peu remarqué, Octave, petit-neveu de César par sa mère Atia,

fille d’une sœur du dictateur. A quatre ans, il avait perdu son père, riche

chevalier romain d’une famille plébéienne originaire de Velletri ; César, n’ayant

pas d’enfants, s’était chargé de l’élever. A quinze ans, il reçut pour robe

virile le laticlave, insigne de la dignité sénatoriale ; plus tard, un

pontificat et, après la guerre d’Afrique, des récompenses militaires, bien

qu’il n’eût pas fait partie de l’expédition. Une maladie l’empêcha d’arriver

assez tôt en Espagne pour assister à la bataille de Munda ; hais César

voulait l’emmener avec lui contre les Parthes, et il l’avait envoyé à

Apollonie, au milieu des légions qui s’y réunissaient Mais Lépide ne daignait pas répondre à ses avances ; il

pressait le sénat de traiter avec Antoine et il entraînait Plancus et Pollion

dans sa politique cauteleuse, ou du moins fort peu sénatoriale ; le fils du

proscrit de 78 et l’ancien maître de la cavalerie de César avait des intérêts

que la rhétorique de Cicéron ne pouvait lui faire oublier. Quant aux

tyrannicides, ils étaient bien loin et hors d’état d’intervenir dans le

conflit qui devait se décider si près de Rome. Déjà l’un d’eux, Trebonius,

avait payé la dette du sang : Dolabella l’avait surpris dans Smyrne et mis à

mort. Plus tard on raconta que de menaçants présages avaient annoncé les

malheurs publics :

Mais Lépide ne daignait pas répondre à ses avances ; il

pressait le sénat de traiter avec Antoine et il entraînait Plancus et Pollion

dans sa politique cauteleuse, ou du moins fort peu sénatoriale ; le fils du

proscrit de 78 et l’ancien maître de la cavalerie de César avait des intérêts

que la rhétorique de Cicéron ne pouvait lui faire oublier. Quant aux

tyrannicides, ils étaient bien loin et hors d’état d’intervenir dans le

conflit qui devait se décider si près de Rome. Déjà l’un d’eux, Trebonius,

avait payé la dette du sang : Dolabella l’avait surpris dans Smyrne et mis à

mort. Plus tard on raconta que de menaçants présages avaient annoncé les

malheurs publics :  Cicéron était avec son frère à sa maison de Tusculum. À la

première nouvelle des proscriptions, ils gagnèrent Astura, où était une autre

villa de Cicéron, située dans une petite île qui se trouvait assez près de la

cote pour y avoir été plus tard réunie. De là ils comptaient s’embarquer et

gagner

Cicéron était avec son frère à sa maison de Tusculum. À la

première nouvelle des proscriptions, ils gagnèrent Astura, où était une autre

villa de Cicéron, située dans une petite île qui se trouvait assez près de la

cote pour y avoir été plus tard réunie. De là ils comptaient s’embarquer et

gagner