HISTOIRE DES ROMAINS

DEUXIÈME PÉRIODE — ROME SOUS LES CONSULS PATRICIENS (509-567) - LUTTES INTÉRIEURES - FAIBLESSE AU DEHORS

CHAPITRE X — HISTOIRE MILITAIRE DE 448 A 389.

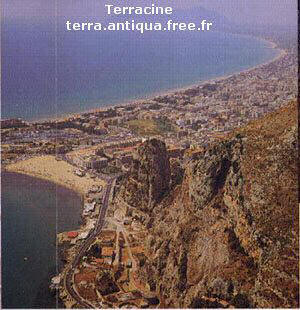

I. — CONQUÊTE D’ANXUR OU TERRACINE (406).Au milieu du cinquième siècle avant notre ère, à l’époque qui précède et qui suit le décemvirat, la confédération latine était dissoute et le territoire romain ouvert à toutes les attaques. Chaque année les Sabins descendaient des montagnes d’Eretum, les Èques de l’Algide, les Volsques du mont Albain, et les Étrusques inquiétaient la rive droite du Tibre. Il semblait qu’un dernier effort allât livrer Rome à ses ennemis. Mais le peuple venait de faire à son tour une révolution plébéienne. La confiance renaissait ; les chefs étaient populaires ; la guerre redevint heureuse. Depuis un demi-siècle, home ne combattait que pour son existence ; dès lors elle combattit pour la domination. Elle s’aida de deux puissants moyens dont les rois paraissent s’être déjà servis : la solde militaire, qui permit de plus longues campagnes et une plus sévère discipline ; la colonisation des villes prises, qui assura la possession des conquêtes et en prépara de nouvelles. Aussi, dans l’espace de cinquante ans, les Sabins, les Èques et les Volsques posèrent les armes, Véies disparut, et les Latins devinrent comme les sujets de Rome. La première expédition, après le rétablissement de la liberté, fut signalée par une victoire sur les Sabins, qui les rejeta pour un siècle et demi dans l’Apennin. Peut-être est-ce moins à la terreur inspirée par les armes romaines qu’il faut faire honneur de ce résultat, qu’aux circonstances qui offrirent aux Sabins de plus lucratives entreprises. Les Samnites s’agitaient alors dans leurs montagnes et

commençaient contre leurs riches voisins ces courses qui devaient leur livrer

Ces mouvements des Samnites firent une diversion plus utile encore aux Romains en attirant du côté du Liris l’attention et les forces des Volsques, qui cependant, en 443, arrivèrent jusqu’à la porte Esquiline. Mais T. Quinctius détruisit leur armée et établit à l’entrée de leur pays[1] une garnison qui les tint en respect pour quinze ans. Alors, comme si ces peuples se relayaient pour fatigue Rome et l’épuiser par une guerre sans trêve, les Étrusques rappelèrent les légions du Sud au Nord. Fidènes, à cinq milles du Janicule, sur la rive gauche du Tibre, était un poste avancé de Rome ou de l’Étrurie, selon que les descendants des colons romains, envoyés par les rois dans cette ville, ou les habitants d’origine étrusque y étaient les plus forts. En 430 les indigènes chassèrent les colons et se mirent sous la protection des Véiens et des Falisques, après avoir massacré, à leur instigation, quatre ambassadeurs du sénat. Cette guerre fit nommer deux dictateurs : l’un qui s’empara de Fidènes en 455 ; l’autre, le général de la cavalerie Corn. Cossus, qui tua Tolumnius, lars ou roi des Véiens, et offrit les secondes dépouilles opimes (426). Pour punir cette seconde révolte, le sénat fit égorger ou vendre toute la population étrusque. Véies inquiète sollicita une trêve de vingt ans (425). C’est à peine si, depuis cette époque, le nom de Fidènes reparaît une fois dans l’histoire. Au dernier siècle de la république, on voyait encore au Forum les statues des quatre ambassadeurs assassinés, et, quand Auguste restaura le temple de Jupiter Feretrius, il y retrouva l’armure de Tolumnius avec sa cuirasse de lin qui portait une inscription[2].

Il fallait récompenser les plébéiens de cette brillante conquête ; d’ailleurs la trêve avec les Véiens expirait l’année suivante, et ce peuple montrait des intentions hostiles. Le sénat décréta que l’infanterie recevrait une solde du trésor public[7]. Le légionnaire, moins pressé dès lors de retourner à ses champs, resta plus longtemps sous les drapeaux. La guerre put s’étendre, les opérations se prolonger, les généraux demander aux soldats plus d’efforts et d’obéissance. Les grandes entreprises vont succéder aux innombrables combats dont la monotone répétition fatiguerait, si la grandeur où ce peuple parvint dans sa maturité n’avait jeté un éclat trompeur sur les années obscures de sa jeunesse. II. — PRISE DE VÉIES (595).Le siège de Véies commença en 405. La ville était à 4 lieues seulement de l’enceinte de Servius, et du haut de ses murs on apercevait les sept collines. Tant qu’elle resterait debout surveillant et menaçant la rive droite du Tibre, les Romains ne pouvaient vivre en paix et en sécurité. Aussi mirent-ils toutes leurs forces et toute leur persévérance dans l’entreprise dont rien ne réussit à les détourner. Cette guerre fut leur Iliade ; les héros, les prodiges, l’intervention des dieux, une résistance de dix années, de grands malheurs après la victoire, rien ne manqua pour ennoblir cette lutte qui fit de Rome la puissance prépondérante de l’Italie centrale. Dés la première année la guerre se concentra autour de Véies. Deux armées romaines vinrent camper sous ses murs, l’une pour l’affamer, l’autre pour arrêter les secours. Mais Véies était abandonnée ; les Étrusques, réunis au temple de Voltumna, déclarèrent la ligue dissoute ; les Falisques et les Capénates, plus rapprochés du danger, firent seuls quelques efforts : ils enlevèrent un des deux camps et rouvrirent, pour quelque temps, les communications des assiégés avec la campagne. Les Tarquiniens envahirent aussi le territoire romain ; mais ils furent repoussés avec perte. La plus utile diversion fut celle de peuples avec lesquels les Véiens n’avaient point d’alliance. La prise d’Anxur avait porté un coup terrible à la puissance des Volsques. Rome avait là maintenant une forteresse d’où elle pouvait attaquer, par derrière, ce peuple à qui les Latins faisaient face et dont les Herniques menaçaient le flanc. En 402 la garnison se laissa surprendre, et les Romains étant rentrés dans la place, les Volsques vinrent les y assiéger, tandis que les Èques attaquaient Bola. C’était au plus fort du siège de Véies, Rome ne pouvait en distraire un soldat ; heureusement les Latins et les Herniques secoururent les places menacées, et, à la nouvelle que la grande cité étrusque succombait, les deux peuples sollicitèrent une trêve. Afin d’assurer sa position à Anxur, le sénat envoya, près de là, une colonie à Circei ; une seconde, établie à Vitellia, dans la chaîne de hautes collines qui sépare la vallée de l’Anio de celle du Trerus, ferma enfin aux Èques la sortie de leurs montagnes. Pour la première fois, les Romains avaient continué les hostilités durant l’hiver. Mais le succès n’avait pas répondu à leur persévérance. La division du commandement entre les tribuns militaires et leur jalousie amenaient des défaites ou arrêtaient l’élan des troupes. En 400 le peuple, suspectant quelque trahison, élut enfin quatre plébéiens au tribunat consulaire. La fortune ne changea pas : deux tribuns, dont l’un resta sur le champ de bataille, furent encore vaincus, et le sénat crut que l’Étrurie se levait tout entière ; il fit nommer dictateur un patricien qui avait exercé avec distinction de hautes charges, M. Furius Camillus (396). Camille arma tous les citoyens en état de combattre, appela les contingents des Latins et des Herniques et les conduisit contre l’ennemi victorieux. Après une lutte sanglante, les Capénates et les Falisques se retirèrent sur leurs villes, et les Romains purent presser vivement le siège de Véies. La tradition conservait le souvenir d’une mine creusée sans bruit sous les murailles et qui avait conduit les Romains jusqu’au milieu de la ville. Hais elle savait bien d’autres merveilles ; et le débordement du lac d’Albe au milieu d’un été brûlant, et les mille canaux creusés pour empêcher les eaux d’arriver à la mer[8], et la fatale imprudence de l’aruspice toscan qui trahit les secrets de son peuple, et la menaçante prophétie d’un chef étrusque sur l’invasion gauloise. Pour la prise de la ville, les prodiges continuent. C’est au sanctuaire de Junon, la divinité protectrice de Véies, que la mine conduit. Au milieu du bruit d’un assaut général, Camille pénètre, par la galerie, jusqu’au temple. Le roi véien consultait les dieux. Le vainqueur, s’écrie l’aruspice, sera celui qui offrira sur l’autel les entrailles de la victime. A ces mots, Camille et les Romains se précipitent dans le sanctuaire et achèvent le sacrifice. Le butin fut immense ; Camille avait convoqué tout le peuple au pillage. Le petit nombre de Véiens échappés au massacre furent vendus. Cependant, du haut de la citadelle, Camille contemplait avec orgueil la grandeur de la ville devenue sa conquête et la richesse de ses dépouilles ; mais il se souvint de la fragilité des plus brillantes fortunes, et, se voilant la tête, il pria les dieux de détourner de lui et de la république les maux réservés à trop de prospérité. En tournant sur lui-même, suivant, le rituel prescrit pour les prières solennelles, il heurta du pied contre une pierre et tomba. Mais il se releva joyeux : Les dieux sont satisfaits, dit-il, cette chute a expié ma victoire. Rome conquérait à la fois les villes et leurs dieux[9]. Camille avait

promis à Le crédule Plutarque ne sait que penser de tels prodiges. D’autres, dit-il, allèguent semblables merveilles : que des images ont autrefois rendu des gouttes de sueur ; qu’on les a ouïes soupirer ; qu’elles se sont tournées ; qu’elles ont fait quelques signes des yeux ; mais il y a danger à trop croire de telles choses et à trop les décroire aussi, à cause de l’imbécillité de la nature humaine. Et par ainsi s’être retenu et ne rien faire trop en cela, comme en toute autre chose, est encore le meilleur[10]. Cette fois Tite-Live ne se retient pas, comme le prudent Plutarque. Il traite le miracle de conte[11], ce qui ne l’empêche pas de promettre à Junon reine que son temple à Rome lui sera une demeure éternelle, æternam sedem suam. De cette éternité, il reste peut-être quelques colonnes de marbre antique qui décorent le temple d’un autre Dieu, l’église de Santa Sabina. Le territoire de Véies fut partagé entre les citoyens, mais la ville resta inhabitée durant des siècles. Properce disait encore, au temps d’Auguste : Ô Véies, tu étais un royaume, et dans ton forum s’élevait un trône d’or ! Aujourd’hui la trompe du pâtre indolent retentit dans ton enceinte, et, dans tes campagnes, la moisson pousse sur les os de tes citoyens[12]. Elle se releva sous l’empire pour retomber encore. Ait temps de sa puissance, ses murs renfermaient cent mille âmes ; à présent l’espace que couvrait sa citadelle, si longtemps ; rivale du Capitole romain, serait beaucoup trop vaste pour les quatre-vingts habitants de l’Isola Farnese. La chute de Véies entraîna celle de Capène (395), et Faléries fut gagnée, dit-on, par la générosité de Camille, qui aurait renvoyé à leurs pères les enfants des principaux personnages de la cité que le maître d’école lui avait livrés (394). Deux ou trois ans après, la prise de Nepete et de Sutrium porta la frontière romaine, au nord, jusqu’à la sombre forêt Ciminienne qu’on regardait à Rome comme impraticable. Les légions osèrent cependant la franchir pour attaquer les Salpinates et les Vulsiniens, qui n’obtinrent une trêve de vingt ans qu’au prix d’une année de solde donnée à l’armée romaine (391). Ainsi, de 450 à 390, les Romains ont repris l’offensive. Ils se sont établis au milieu des Volsques par les colonies ou les garnisons de Circei et d’Anxur ; par celles de Bola et de Labicum, ils ont couvert leur territoire contre les Èques. Mais ce peuple est toujours en possession de l’Algide, et il a détruit Vitellia, qui devait lui en fermer la route. Si la question n’est pas encore décidée entre Rome et ses deux infatigables ennemis, la positon du moins est maintenant inverse de ce qu’elle était au commencement de cette période. La crainte et la prudence, ont passé du côté des Volsques. En outre, Rome a pris un ascendant de plus en plus marqué sur ce qui reste des trente peuples latins. Accoutumés à être défendus par elle, ils ont pris l’habitude de lui obéir. L’ancienne égalité est oubliée, et Rome relit à son territoire celui des villes latines qu’elle reprend à l’ennemi. Au nord du Tibre, elle peut se glorifier d’un éclatant triomphe, et la conquête du pays véien a doublé son territoire. Mais, de ce côté, ses victoires la rapprochent d’un grand danger, puisqu’elles la conduisent au-devant des Gaulois, et elle vient de perdre son meilleur général : Camille était exilé. Quelle fut la cause de cet exil ? L’orgueilleuse magnificence de son triomphe, quand il monta au Capitole sur un char traîné par quatre chevaux blancs, attelage qu’on donnait au Soleil, sa fierté et le vœu qu’il avait fait secrètement de consacrer b Apollon Pythien la dîme du butin de Véies, enfin son opposition au projet des tribuns de transporter dans cette ville une partie du sénat et du peuple[13], avaient, dit-on, excité contre lui la haine du peuple. La dernière proposition était bien dangereuse, puisqu’on aurait ainsi reconstitué l’antagonisme qui n’avait pu être détruit qu’au prix d’efforts désespérés. Il est difficile d’admettre qu’on ait osé la faire, et tout s’explique plus simplement. Une partie des terres véiennes fut certainement distribuée aux plébéiens, qui crurent que le sénat entendait les récompenser de leurs longs efforts par une concession en toute propriété. Camille aura proposé de soumettre ces biens à la dîme du revenu, comme toute terre affermée sur l’ager publicus ; de là le ressentiment populaire et l’accusation portée contre lui sous prétexte de détournements[14]. Ses clients refusèrent de déposer pour lui un vote favorable : Nous ne pouvons vous absoudre, disaient-ils ; mais nous payerons votre amende. Il ne voulut point de ce dévouement qui sauvait sa fortune aux dépens de son honneur, et il partit en exil sans attendre le jugement. On raconte qu’après avoir passé la porte Ardéatine, il se retourna vers la ville et pria les dieux du Capitole, s’il était innocent, de faire bientôt repentir ses concitoyens de son exil. Paroles égoïstes et dures qui rappellent, par le contraste, la touchante prière d’Aristide, mais que les Grecs ont imaginées pour faire ressortir la véritable grandeur du héros athénien et annoncer d’avance le terrible drame de l’invasion gauloise La même année, en effet, les Gaulois entraient dans Rome. III. — PRISE DE ROME PAR LES GAULOIS (390).Depuis près de deux siècles que les Gaulois étaient

descendus en Italie, ils n’avaient pas encore osé s’engager dans

l’Apennin ; mais les plus aventureuses de leurs bandes, longeant

l’Adriatique, allaient gagner, au service des villes de Clusium, bâti sur une hauteur dont un affluent du Tibre,

le Clanis ( Aussitôt les barbares cessèrent les hostilités contre Clusium et demandèrent à Rome réparation. Tout le collège des féciaux insista, au nom de la religion, pour que justice fût rendue. Mais le crédit de la gens Fabia l’emporta ; les coupables furent absous, et le peuple, comme frappé de vertige, leur donna trois des six places de tribuns militaires. A ces nouvelles, les Sénons, renforcés de quelques bandes

venues des bords du Pô, se mirent en marche sur Rome sans attaquer seule

ville, sans piller un village. Ils descendaient le long du Tibre, lorsque

arrivés à 11 milles du Capitole, près du ruisseau de l’Allia[15], ils aperçurent

sur l’autre bord l’armée romaine, s’étendant en une longue ligne, le centre

dans la plaine, la droite sur des hauteurs, la gauche couverte par le Tibre.

L’attaque commença du côté des collines, où l’aile droite, composée de vieux

soldats, tint ferme ; mais le centre, effrayé des cris et de l’aspect sauvage

de ces hommes qui leur semblaient de taille gigantesque et qui s’avançaient

en frappant leurs boucliers de leurs armes, rompit ses rangs et se rejeta en

désordre sur l’aile gauche. Tout ce qui ne put passer le Tibre à la nage et

se réfugier derrière la forte enceinte de Véies, périt dans la plaine, sur

les bords et dans le lit du fleuve ; l’aile droite, intacte, battit en

retraite sur Rome, et, sans garnir les murailles, sans fermer les portes,

courut occuper la citadelle du mont Capitolin ( Le soir du second jour qui suivit la bataille, les éclaireurs gaulois se montrèrent ; mais, étonnés de voir les murs dégarnis de soldats et les portes ouvertes, ils craignirent quelque piège, et l’armée remit au lendemain à pénétrer dans la place. Les rues étaient silencieuses, les maisons désertes ; dans quelques-unes, les barbares virent avec étonnement des vieillards assis dans des chaises curules, couverts de longues robes bordées de pourpre et appuyés, l’air calme et l’œil fixe, sur un long bâton d’ivoire. C’étaient des consulaires qui s’offraient en victimes pour la république ou qui n’avaient pas voulu aller mendier un asile chez leurs anciens sujets. Les barbares les regardèrent d’abord avec un étonnement d’enfant, tout disposés à Ies prendre pour des êtres surnaturels ; mais l’un d’eux ayant passé doucement la plain sur la longue barbe de Papirius, celui-ci le frappa de son bâton, et le Gaulois, irrité, le tua ; ce fut le signal du massacre. Rien de ce qui avait vie ne fut épargné ; après le pillage, l’incendie détruisit les maisons. Les barbares n’avaient vu des soldats et titi appareil de guerre qu’au Capitole, ils voulurent y monter ; mais, sur la pente étroite et rapide qui y conduisait, les Romains eurent peu de peine à les repousser, et il fallut changer le siège en blocus. Pendant sept mois, les Gaulois campèrent au milieu des ruines de Rome. Un jour, ils virent un jeune Romain descendre à pas lents du Capitole, revêtu de vêtements sacerdotaux et portant en ses mains des choses consacrées : c’était un membre de la famille Fabia ; sans s’émouvoir des cris ni des menaces, il traversa le camp, monta au Quirinal et l’accomplit des sacrifices expiatoires. Puis il retourna, calme et lent, par la route qu’il avait suivie. Admirant son courage ou frappés de craintes superstitieuses, les Gaulois l’avaient laissé passer[16]. Les dieux étaient apaisés, la fortune allait changer. Dans

leur imprévoyance, les barbares ne s’étaient réservé ni provisions ni abris ;

un automne pluvieux amena des maladies qui les décimèrent, et la famine les

força de courir par bandes la campagne. Les Latins et les Étrusques qui

s’étaient d’abord réjouis des malheurs de leurs trop puissants voisins,

s’effrayèrent à leur tour. Le meilleur général de Rome était alors exilé dans

Ardée ; cette ville lui donna quelques soldats avec lesquels il surprit et

massacra un détachement gaulois. Ce premier succès encouragea la résistance ;

de tous côtés les paysans s’insurgèrent, et les Romains réfugiés à Véies

proclamèrent Camille dictateur. Il fallait la sanction du sénat et des curies

pour confirmer l’élection et rendre à Camille les droits de citoyen qu’il

avait perdus par son exil. Un jeune plébéien, Cominius, traversa de nuit le

Tibre à la nage ou sur une écorce de chêne-liège, évita les sentinelles

ennemies, et, s’aidant des ronces et des arbustes qui tapissaient les parois

escarpées de la colline, parvint à la citadelle. Il en revint aussi

heureusement et rapporta à Véies la nomination qui devait lever les scrupules

de Camille. Mais les Gaulois avaient remarqué l’empreinte de ses pas ; par

une nuit obscure, ils montèrent jusqu’au pied du rempart ; déjà ils

atteignaient les créneaux, quand les cris des oies consacrées à Junon

éveillèrent un patricien renommé pour sa force et son courage, Manlius, qui

renversa du haut du mur les plus avancés des assaillants. La garnison couvrit

bientôt le rempart, et un petit nombre de Gaulois purent regagner leur camp.

Le Capitole était sauvé, grâce à Manlius ; mais les vivres étaient épuisés,

et Camille ne paraissait pas. Le tribun militaire Sulpicius traita avec le

Brenn, qu’une attaque des Vénètes rappelait dans sa patrie[17] et dont la

mal’aria décimait l’armé. Il fut. convenu que les Gaulois recevraient, pour

rançon, Quand on pesa l’or, les barbares apportèrent de faux poids. Comme Sulpicius se récriait : Væ victis ! dit le Brenn, malheur aux vaincus, et il jeta encore dans la balance sa large épée et son baudrier. Les barbares s’éloignèrent : mais Camille annula le traité de son autorité dictatoriale. Il ordonna aux villes alliées de fermer leurs portes, d’attaquer les traînards et les bandes isolées. Durant le blocus, où étaient venus soixante-dix mille Gaulois, de nombreux détachements avaient quitté le siège pour courir le pays ; il en était allé jusqu’en Apulie ; quand ils revinrent, le gros de l’armée était parti, tout le Latium en armes, les légions romaines réorganisées. Aussi de ceux-là bien peu échappèrent. Les Cærites en massacrèrent une troupe tombée de nuit dans une embuscade, et une autre fut écrasée par Camille, prés d’une ville dont le nom s’est perdu. Ce récit de Tite-Live tient encore de la légende : c’est un poème en l’honneur de Camille. A l’époque où nous arrivons, le fond de l’histoire est vrai, les ornements dont on la pare ne le sont pas[19]. Diodore ne sait rien de la dictature de Camille ; Polybe rapporte que les Gaulois regagnèrent l’Ombrie avec leur butin ; Suétone, que Livius Drusus reprit un siècle plus tard la rançon de Rome ; d’autres, enfin, que de dures conditions furent imposées par les vainqueurs. On ne pouvait cacher la défaite de l’Allia, la prise et l’incendie de la ville. Lit terreur dont le nom seul des Gaulois remplit l’ante de home jusqu’à César attesta durant plus de deux siècles que la seule incurie des barbares avait sauvé les Romains d’un complet anéantissement. Les annalistes se dédommagèrent de cet aveu pénible en faisant de quelques légers succès sur des traînards une victoire si complète, que pas un barbare n’aurait échappé à l’épée vengeresse des soldats de Camille. |

Dans l’intervalle de ces deux guerres étrusques, les Èques

et les Volsques avaient repris les armes et uni leurs forces. Le dictateur

nommé pour les combattre, A. Tubertus, donna le premier exemple de cette

discipline impitoyable que ni la victoire ni l’âge ne faisait fléchir, et qui

forma la meilleure infanterie du monde. Son fils avait combattu sans ordre et

revenait vainqueur, il le fit décapiter

Dans l’intervalle de ces deux guerres étrusques, les Èques

et les Volsques avaient repris les armes et uni leurs forces. Le dictateur

nommé pour les combattre, A. Tubertus, donna le premier exemple de cette

discipline impitoyable que ni la victoire ni l’âge ne faisait fléchir, et qui

forma la meilleure infanterie du monde. Son fils avait combattu sans ordre et

revenait vainqueur, il le fit décapiter