CHRISTOPHE COLOMB

VU PAR UN MARIN

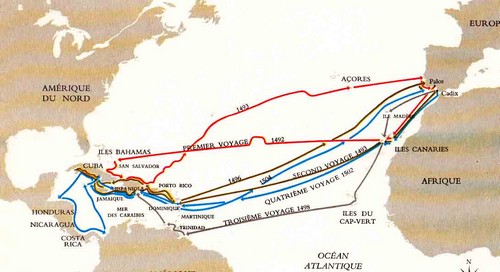

LA PREMIÈRE EXPÉDITION.

|

Le départ de Palos. Le 2 août C. Colomb et tous ses compagnons communièrent à une messe célébrée à la chapelle du couvent de la Rabida, messe suivie d'une procession. Cette cérémonie, à la veille d'un voyage de découverte, fut probablement plus émouvante que d'habitude, mais elle n'était pas exceptionnelle. En Espagne, à cette époque, les ordonnances concernant les navires armés avec l'intervention du gouvernement étaient formelles. Les hommes qui embarquaient devaient toujours partir en état de grâce parce qu'ils allaient à péril de mort ; ils devaient donc se confesser et communier avant le départ. Pendant le voyage, il était strictement défendu de blasphémer, de faire ou dire quoique ce soit contre le Service et l'Honneur de Dieu et du Roy. Nous verrons dans la suite quelles étaient les pratiques religieuses à bord. Le lendemain 3 août, une demi-heure avant le lever du soleil, la Santa Maria, la Pinta et la Niña appareillèrent du port de Palos, franchirent la barre de Salies et poussées par une forte brise gouvernèrent pendant 60 milles au Sud, puis au SW. et enfin au S. quart SW. pour gagner les Canaries. Les moines de la Rabida bénirent les trois navires au moment où ils disparaissaient sous l'horizon, tandis que Christophe Colomb, avec cette satisfaction grave et émue réservée à ceux qui, après des années de luttes et la fièvre de la préparation, partent enfin pour tenter la grande aventure de leur vie, commençait son journal de bord par : In nomine Domini Jesus Christi... Les quatre expéditions de ColombLe journal de bord de C. Colomb, son écriture et sa signature. Nous nous servirons, pour ce premier voyage, du texte écrit en entier par Barthélémy de Las Casas, évêque de Chiapa, rédigé d'après le journal de bord autographe de Christophe Colomb dont il était l'ami, et qui le lui avait communiqué. Malheureusement, une partie seulement de cette relation a été extraite littéralement de ce manuscrit, et Las Casas n'était pas un marin. M. de Navarette, directeur du dépôt hydrographique de Madrid, reproduisit en 1791 ce précieux document, trouvé dans les archives de M. le duc de Veragua, et le comprit dans ses Relations des Quatre Voyages entrepris par Christophe Colomb. Cet ouvrage fut traduit en français en 1828 par MM. F. T. A. Chalumeau de Verneuil et de la Roquette. C'est cette traduction devenue classique qui servira d'ossature à notre récit et dont nous reproduirons les extraits en italiques. Fidèle à notre programme, nous ne relèverons que les points nous paraissant les plus remarquables, surtout au point de vue maritime. De nombreuses traductions de la relation de Las Casas ont été données tant en français que dans d'autres langues. Citons ici celle de Sir Clément R. Markham C. B. F. R. S. The journal of Christoforo Columbus during his first voyage 1492-93. L'opinion de ce remarquable géographe, formulée en tête du volume, trouve tout naturellement sa place au début de notre chapitre et emprunte une grande valeur à l'incontestable compétence de son auteur sur les choses de la mer. Ce journal, dit-il, est le miroir de l'homme. Il montre à la fois ses défauts et ses qualités. Il met en valeur ses ambitions élevées, son inaltérable loyauté, ses sentiments profondément religieux, sa bonté et sa reconnaissance. Il nous donne la juste impression de son savoir et, de son génie de conducteur d'hommes, de son souci de la sécurité de ceux qui sont placés sous ses ordres et de la richesse de son imagination ! A cette appréciation du savant Anglais, je me permettrai seulement d'ajouter ceci ; la lecture attentive de ce journal prouve qu'il a été écrit non seulement par un homme possédant les qualités que lui attribue Sir Clément R. Markham, mais encore par un observateur curieux et avisé répondant bien à sa propre exclamation : Celui qui pratique l'art de la navigation doit vouloir connaître les secrets de la nature d'icy bas ! et enfin par un marin dans toute l'acception du mot. Bien que résumé par Las Casas, il n'y a pas un passage, pas une expression qui autorise à dire le contraire ; dans la simple exactitude des termes maritimes, employés avec discrétion, nous voyons une preuve flagrante que l'auteur est vraiment un marin et non pas quelqu'un qui cherché à se faire passer pour tel. Le document initial fut écrit, nous l'avons dit, de la main même de Christophe Colomb. Les manuscrits autographes du grand Navigateur, tant en espagnol qu'en italien, sont nombreux. Son écriture est donc bien connue, elle est nette et lisible ; nous savons d'ailleurs qu'il était habile à faire des cartes ; un dessin de sa main qui, fréquemment reproduit, est devenu classique, prouve de réelles qualités. Le fac-similé en a été pris par l'archéologue Jal à Gênes où l'original est renfermé dans une cassette avec trois lettres autographes en espagnol, et le recueil relié des cédules royales manuscrites que l'Amiral de l'Océan tenait de Ferdinand. La cassette ainsi garnie fut envoyée de Séville par Christophe Colomb, en 1502, aux nobles seigneurs de l'Office de Saint-Georges à Gênes. Le dessin rapidement jeté sur le papier est un projet devant servir à illustrer nous ignorons sous quelle forme — son propre triomphe. On y voit Colomb entouré de personnages allégoriques ; il est assis, à côté de la Providence, dans un char traîné sur la mer par la Constance et la Tolérance ; derrière et le poussant, est la Religion chrétienne ; dans les airs et au-dessus sont la Victoire, l'Espérance et la Renommée. Des monstres représentant l'Envie et l'Ignorance se montrent à peine au-dessus des flots. Le court texte qui accompagne ce dessin est en italien et la signature de Colomb, très nette, mérite de nous arrêter quelques instants. C. Colomb avait deux signatures ; l'une fort simple : Christobal Colon Almirante del Oceano, et l'autre compliquée dont il se servait plus volontiers et que voici : S. S. A. S. X. M. Y. Χρο FERENS. Ce mélange de grec et de latin dans le nom même étonne, mais à notre connaissance, tout au moins ne peut être expliqué que comme une originalité. Quant aux lettres qui le précèdent, la signification en est bien connue. Les Espagnols, au moyen âge, pour se distinguer des Juifs et des Maures qui vivaient fort nombreux parmi eux, faisaient précéder leurs noms d'initiales tirées d'un passage biblique ou de noms de saints. Ces lettres devaient être au nombre de sept, chiffre qui, suivant un préjugé admis, était considéré comme On croit que celles employées par C. Colomb se traduisent par Supplex, Servus Altissimi Salvatoris, Christi, Mariae, Josephi ou encore Supplex, Salvato, Sanctum Sepulchrum, Christe Mariae Josephi. Parfois, nous dit André de Hevesy, il ajoutait à cette signature la devise tirée des psaumes : Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus[1]. Comment on naviguait du temps de C. Colomb. Pendant que les trois navires font route sur les Canaries, décrivons lés méthodes et instruments dont ils disposaient pour entreprendre ce qui fut le premier voyage au long-cours. Comme le dit très justement Clerc-Rampal dans une intéressante étude sur l'évolution des méthodes et des instruments de navigation, à laquelle nous empruntons largement, la pénurie des unes et des autres importait peu à C. Colomb dans son premier voyage à l'aller. Mais, si l'on songe qu'une fois les Terres-Neuves connues, ces hardis marins allaient et venaient, exécutant leurs randonnées à travers les océans avec l'aide seule des instruments primitifs que nous verrons plus loin, on est forcé de s'incliner devant tant de hardiesse et de tranquille audace. Il fallait posséder un sens marin joliment développé pour réussir d'une façon courante de pareils exploits. C'est d'ailleurs une constatation qui se fait dans tous les domaines : au fur et à mesure que progressent les instruments et les méthodes scientifiques, la valeur propre de l'homme décroît[2]. Avant l'apparition de la boussole, on ne pouvait se diriger en mer, une fois les côtes perdues de vue, que par la position des astres ; les pilotes de l'antiquité étaient des hommes mystérieux qui gardaient bien leur secret, consistant à connaître de mémoire la liste des étoiles qu'il fallait, heure par heure et suivant les saisons, conserver devant la proue pour se rendre de tel point à un autre. Il est à ce propos assez curieux de remarquer que les Phéniciens, les premiers, se rendirent compte de l'immobilité relative de la Polaire et furent les seuls, pendant longtemps, à l'utiliser. Ceci explique, d'ailleurs, l'importance de leurs navigations. Dans une mer fermée comme la Méditerranée, aux parcours peu étendus, où les courants sont en général faibles et le ciel clair, ces procédés ont pu suffire, mais la véritable navigation ne commença réellement qu'avec l'apparition et l'usage de la boussole. D'abord calamite, puis aiguille flottante, la boussole, mot qui vient du sicilien bussula pour désigner une petite boîte, devient vraiment pratique lorsque l'aiguille est placée sur un pivot. Cette invention est attribuée par les Italiens à un de leurs compatriotes Flavio Gjoia d'Almalfi et remonterait à 1302, par les Espagnols à Jaimes Ribes de Majorque avant qu'il ne vînt diriger l'Académie de Sagres sur la demande de Henri le Navigateur, par les Français à un Dieppois... etc. Il est fort probable que les uns et les autres n'ont pas tort et que cette invention se fit comme d'autres, séparément et simultanément dans ces divers lieux. C'est cependant Pierre Pélerin, né à Maricourt en Picardie, mieux connu sous le nom de Petrus Peregrinus, qui très probablement est le premier Européen à avoir écrit un traité sur le magnete. Dans une lettre adressée en août 1269 à son ami Sygerus de Faucaucourt, non seulement il expose très clairement les propriétés de l'aimant d'après ses propres expériences, mais encore il décrit l'avantage qu'il y a, dans la construction des boussoles, à substituer une aiguille aimantée, montée sur un double pivot, à celle flottant sur un bol d'eau, et à graduer le bord de la cuvette afin de pouvoir mieux mesurer l'azimut d'un astre[3]. En tous les cas, le passage de la boussole de la Méditerranée dans l'Océan est constaté vers 1417 ; elle y prend plus volontiers le nom de compas. Le Nord devint même fabricant de choix puisqu'on voit Philippe le Bon acheter dans le port de l'Ecluse plusieurs compaes, aiguilles et oirloges de mer. Il est amusant de remarquer, en passant, qu'au Moyen Age on attribuait à la pierre d'aimant puis à la calamite, en dehors de leurs propriétés physiques — comme on le fit plus tard à l'électricité — le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies telles que la goutte, les hydropisies, les hémorragies, le mal de dent, les convulsions, et même la vertu magique d'apaiser les querelles conjugales. Au début, l'aiguille était montée sur pivot au centre d'une-carte portant les aires ou rhumbs de vent, qui furent d'abord au nombre de vingt-cinq, puis de trente-deux ; division conservée jusqu'à nos jours, où petit à petit elle est remplacée par trois cent soixante degrés. Mais le compas ne devint pratique que lorsque l'aiguille fut fixée sous une carte portant les rhumbs de vent qui tournaient avec elle. Ces cartes de compas étaient artistement décorées, peintes en couleurs voyantes, souvent rehaussées d'or ; on en possède de belles collections et reproductions, mais il ne faut pas les confondre avec les roses des vents également très décorées qui figuraient en grand nombre sur les cartes de navigation et dont nous parlerons bientôt. Aiguille et carte montées sur le pivot étaient contenues dans une petite boîte en bois, fermée à sa face supérieure par une plaque de talc, remplacée plus tard par une vitre, lutée soigneusement avec de la cire. La boîte s'ouvrait par en dessous afin que l'on pût vérifier le pivot et régénérer l'aimantation de l'aiguille en la touchant. Elle était suspendue à la cardan et placée dans la bitacora (ou habitacle), sorte de meuble en forme de table de nuit solidement fixé sur le pont, en avant de la barre du gouvernail. Une disposition spéciale de la bitacora permettait d'éclairer le compas par un fanal, dès que la nuit tombait. Grâce à la boussole, les navigateurs de l'époque de Christophe Colomb pouvaient se diriger, mais il n'existait pas alors d'instrument donnant la vitesse du navire. Le loch n'apparut en effet qu'en 1677. Il fallait donc évaluer ce facteur primordial de la navigation à l'œil, et pour cela, en dehors de la connaissance parfaite de son bateau, tenir compte des éléments les plus divers, force du vent, effet de la houle et des vagues, modification des lignes d'eau du navire par l'épuisement graduel des vivres, etc., etc. Les résultats étaient extraordinaires, et on reste stupéfait devant l'habileté de ces navigateurs. Colomb, dès le début de sa première expédition, montrant une fois de plus ses qualités de chef, tenait, et sans doute faisait tenir par les capitaines des navires, deux registres ; sur l'un, qui était gardé secret, il consignait exactement les évaluations réelles des distances parcourues chaque jour ; sur l'autre, qui seul était communiqué à l'équipage, il portait des chiffres très en dessous des précédents, afin de ne pas l'effrayer par la longueur de la route. En ce faisant, il agissait contrairement aux habitudes admises ; dans les traversées ordinaires on comptait un peu plus que l'évaluation, afin de ne pas risquer d'atterrir brusquement, par temps bouché ou la nuit. Le poudrier, ampoulette ou sablier, était l'horloge du bord et point n'est besoin d'insister sur son importance. L'écoulement du sable était calculé pour une demi-heure et l'instrument devait être retourné immédiatement, dès que le réservoir supérieur était vide ; des grumetes très surveillés étaient chargés de cette besogne. Non seulement les évaluations de vitesse, mais tout le règlement de la vie à bord, dépendaient de l'ampoulette, surtout quand les observations d'astres devant rectifier l'heure n'étaient pas possibles. Le sablier est resté pendant très longtemps l'horloge sur les navires ; encore au XVIIIe siècle Duguay Trouin raconte qu'en poursuivant les baleiniers hollandais sur les côtes du Spitzberg par 810, pour nuire au commerce de leur pays, il fut mis en fort mauvaise posture par ce qu'il appelait les mangeurs de sable. A cette latitude, le jour était continu, mais une brume qui dura neuf jours empêchait d'observer le soleil ; or, les veilleurs de l'ampoulette, afin de réduire la durée de leur quart, la retournaient avant qu'elle ne fût complètement vidée, déréglant ainsi toute la vie à bord, de telle sorte qu'on mangeait quand on aurait dû dormir et que lorsque la brume se leva, on trouva sur tous les navires de la flotte sans exception, au moins onze heures d'erreur ! C. Colomb se servait également de la sonde ; le 19 septembre on sonda dans la mer des Sargasses, ne trouvant pas de fond avec deux cents brasses... nous pouvons en déduire qu'il utilisait des lignes ayant au moins cette longueur. L'évaluation de la vitesse et la direction donnée par la boussole, vérifiée par des relèvements de la polaire, permettent de naviguer à l'estime, mais les courants, la dérive, une erreur d'appréciation dans la marche, peuvent fausser les résultats, et une réelle précision ne peut être obtenue qu'en corrigeant la route faite à l'estime par la navigation observée. Nous allons voir quels étaient les moyens très primitifs dont disposaient pour ce faire les navigateurs de la fin du XVe siècle. Les Arabes, très en avance dans l'art de la navigation, utilisaient depuis longtemps l'astrolabe, l'arbalète, etc. mais l'astrolabe inventé par Ipparco et modifié par Toloméo, s'il fut utilisé par les marins à la fin du XIIIe siècle, ne prit toute son importance, pour les chrétiens, qu'après 1415, lorsque l'Académie navale de Sagres s'en occupa. Dès le XIVe siècle, on savait que la polaire décrit un cercle à très faible distance autour du pôle et qu'on pouvait donc obtenir la latitude en mesurant la hauteur de cette étoile au-dessus de l'horizon avec une légère correction qui, suivant la position des étoiles de la Petite Ourse ou gardes, ne dépasse jamais 2°25 ; mais cette observation n'était pas toujours facile ou même possible. Comme nous l'avons déjà dit, c'est Martin Behaim, appelé par Henri de Portugal, et deux médecins, qui instruisirent les pilotes auxquels ils montrèrent la façon de se servir sur mer de l'astrolabe[4]. Behaim s'attacha en effet aux observations solaires pratiquées avec cet instrument, et, répandant l'usage des tables de déclinaison du soleil publiées en 1473 par Jean de Kœnigsberg, dit Regiomontanus, il permit aux navigateurs de trouver la latitude par l'observation méridienne du soleil. L'astrolabe était un cercle gradué muni d'une alidade à pivot central, portant à ses extrémités deux pinnules percées de deux orifices, l'un assez grand pour l'observation des étoiles, l'autre de faibles dimensions pour celle du soleil. Pour observer à bord, il fallait accrocher l'astrolabe au centre du navire, plutôt au grand mât, où les mouvements avaient moins d'amplitude, ou le tenir à bout de bras, et l'on dirigeait l'alidade de manière à faire passer les rayons solaires à la fois par les deux pinnules ; la hauteur était alors lue sur le cercle ou limbe gradué. Cet instrument devait être lourd, pesant dix à douze livres, afin de mieux résister au vent et à l'agitation du vaisseau, aussi fut-il remplacé sur les navires par un quart de cercle plus léger et plus maniable. Ce quart de cercle ou quadrant était constitué par un quart de cercle en cuivre dont le limbe est divisé en 90 degrés. Sur le côté droit opposé au zéro de la graduation étaient fixées les deux pinnules de visée. Au sommet de l'angle droit formé par la rencontre des deux côtés de l'instrument, était attachée l'extrémité supérieure d'un fil à plomb qui pendait librement le long du limbe. Lorsque l'on voulait mesurer l'angle de hauteur d'un astre, le quadrant était placé verticalement, le bord du limbe gradué tourné contre l'observateur, et l'angle droit de l'instrument vers l'objet visé. La visée se faisait par l'observateur étant placé les œilletons des deux pinnules ; l'œil de au voisinage du degré 90 de la graduation lorsqu'il s'agissait d'une étoile. Quand on prenait le soleil, on faisait tomber le point lumineux projeté par la pinnule supérieure sur l'orifice de la pinnule inférieure, en inclinant, autant qu'il en était besoin, le bord supérieur de l'instrument. A ce moment, le fil à plomb marquait sur le limbe gradué l'angle que faisait la ligne de visée avec l'horizon. De plus le quadrant pouvait porter, gravées sur ses faces, toute une série d'indications permettant de résoudre les problèmes de la navigation de l'époque ; soit en dehors de la latitude, trouver les heures de jour et de nuit, la hauteur d'un édifice ou d'un lieu élevé, l'ascension droite et la déclinaison du soleil, les passages de certaines étoiles au méridien, l'heure du lever et du coucher du soleil et le déplacement du navire dans le Nord ou le Sud, et dans l'Est ou l'Ouest, pour une longueur de chemin parcourue, suivant un aire de vent déterminé. Ainsi constitué, cet instrument rassemblait dans un petit espace le résumé de la trigonométrie, de la mécanique céleste et de la connaissance des temps, et devenait le vade mecum de l'astronome et du navigateur[5]. Rien ne permet de supposer que d'autres instruments plus perfectionnés tels que l'arbalète, la ballestrilla, le bâton de Jacob, la verge d'or, le rayon astronomique, étaient utilisés par Colomb et ses contemporains ; il est très probable que leur usage ne se répandit parmi les navigateurs européens qu'après le voyage de Vasco de Gama. Peut-être avait-il encore un nocturlabe, petit instrument très simple dont on se servait pour trouver, à tous les moments de la nuit, de combien l'étoile du Nord était au-dessus ou au-dessous du pôle, et aussi pour trouver l'heure pendant la nuit. Le nocturlabe était, d'ailleurs, presque obligatoire pour calculer la latitude par la polaire avec l'astrolabe. Les navigateurs ne pouvaient obtenir la longitude par l'observation. C'est à peine si de très savants astronomes, par des méthodes compliquées, se risquaient, à terre, profitant de conjonctions d'astres et d'éclipses, à calculer une longitude, et leurs erreurs étaient souvent formidables. Amerigo Vespucci acquit avec l'astrolabe une notoriété qui lui fit dire en parlant de la latitude : Le quadrant astrologique me valut une pas petite gloire. Quant à la longitude — écrit-il le 4 juin 1501 — c'est une chose très autrement ardue et qu'entendent peu de personnes, excepté celles qui savent s'abstenir du sommeil et observer la conjonction de la terre et des planètes. C'est pour ces déterminations de longitude que j'ai sacrifié souvent le sommeil et raccourci ma vie de dix ans, sacrifice que je ne regrette pas dans l'espoir d'obtenir un renom pour des siècles, si je reviens sain et sauf de ce voyage. Ce manque de modestie ne doit pas étonner, car jadis on criait ses hauts faits pour les faire connaître. Personne n'y trouvait à redire. Maintenant, il est de bon goût de prendre des airs de violette, quitte à se rattraper par l'intermédiaire d'un tiers, quand on possède le moyen de faire parler les journaux. Rien ne nous permet, d'ailleurs, d'affirmer que cette satisfaction de lui-même, manifestée par A. Vespucci, était motivée en tant qu'astronome. Dans tous les cas, lorsque l'expédition de Magellan, quelques années après, eut atteint les Moluques par l'Ouest, des contestations s'élevèrent entre les Portugais et les Espagnols et l'on choisit vingt-quatre astronomes et pilotes pris dans les deux pays pour régler le litige par un calcul de longitude. Il y eut une conférence à Saragosse où l'on conclut qu'on ne pouvait trancher la question qu'à coups de canon ; heureusement, un compromis fut signé le 22 avril 1529. Pigaphetta, qui participa au premier voyage autour du monde, parle des différentes méthodes suivies pour chercher la longitude, mais reconnaît les difficultés qu'elles présentent ; il ajoute, ce qui sera notre conclusion, que les navigateurs et les pilotes se contentaient de connaître la latitude de leurs nouvelles découvertes et qu'ils étaient si orgueilleux qu'ils ne voulaient pas entendre des longitudes. Nous changerons orgueilleux en prudents et donnerons ainsi raison aux pilotes et navigateurs, rappelant finalement qu'en 1598, par conséquent un siècle après Colomb, une très sérieuse expédition batave, en voulant déterminer sa longitude par l'observation, fit une petite erreur de 500 lieues ! Il était donc raisonnable de s'abstenir. Actuellement on rectifie le point estimé par l'observation ; aux XVe et XVIe siècle, si on avait eu l'imprudence d'observer une longitude, on s'empressait de la vérifier et de la corriger par l'estime. Ainsi C. Colomb ne pouvait obtenir par observation que la latitude, et encore d'une façon approximative. La navigation se faisait donc à l'estime, rectifiée par une latitude observée chaque fois que cela était possible, et pour atterrir on choisissait à bonne distance le parallèle qui menait à destination et on le suivait jusqu'à l'arrivée ; c'est ce qui se fait encore de nos jours dans certains cas, lorsque les chronomètres sont avariés. En résumé, C. Colomb avait à sa disposition comme instruments : la boussole, l'astrolabe et surtout son dérivé, le quart de cercle, l'ampoulette d'une demi-heure, la sonde et presque sûrement le nocturlabe. Ses documents étaient : les éphémérides perpétuelles de la déclinaison du soleil, déduites des Tables Alphonsines, et une table permettant la résolution d'un triangle rectangle pour les calculs par l'estime. Enfin qu'avait-il comme cartes ? Les cartes de l'époque, utilisées pour la navigation, consistaient en une représentation très fictive des contours de la côte, puisqu'on plaçait les points importants de celle-ci sans se préoccuper de l'exactitude géographique, et uniquement de façon à savoir quelle route il fallait suivre au compas pour aller de l'un à l'autre. La carte marine, aux XIVe et XVe siècles, était établie sur deux axes formés par la ligne Nord-Sud et la ligne Est-Ouest. La surface même était partagée par des lignes équidistantes, parallèles à ces deux axes et constituant un treillis à mailles carrées dont les côtés valaient uniformément un certain nombre de milles ou de lieues. Au courant du XVe siècle, les lignes de latitude et longitude prirent la place des lignes équidistantes rectangulaires, en conservant la même disposition. A ces lignes rectangulaires s'ajoutaient des lignes obliques représentant les aires de la rose des vents. Une première rose des vents occupait le centre et chacun de ses rayons, en se prolongeant jusqu'aux limites de la carte, marquait la direction d'une aire de vent déterminée. D'autres roses de plus petites dimensions parsemaient la carte avec de semblables lignes partant de leurs différents rhumbs. De ce croisement de lignes résultait une sorte de canevas, le marteloïo (toile marine), le marteloire, qui est resté la caractéristique des cartes marines jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les observations astronomiques n'entraient pour rien dans la détermination de la position des lieux marqués sur cette carte, et les distances qui les séparaient étaient supputées à l'estime, tout comme leurs situations respectives étaient indiquées par la boussole. La navigation pratiquée avait donné la carte, et celle-ci indiquait la route, ont dit très justement l'abbé A. Antheaume et le Dr Jules Sottas dans un remarquable travail où nous avons puisé de nombreux renseignements, tant sur cette question que sur celle du quadrant[6]. Pour aller d'un point à un autre, on choisissait la ligne rhumb de vent qui convenait pour faire la route projetée, tandis que les distances à parcourir étaient mesurées sur les échelles tracées sur un des côtés de la carte. L'ensemble, joint à des vues de côtes, constituait le Portulan. Il y en avait de nombreux, fort bien exécutés, pour la Méditerranée comme il y avait des cartes pour la mer Noire, l'Angleterre, les Flandres, les Canaries et les Açores ; quelques-unes avaient été également dressées pour représenter la mer Océane, mais elles étaient tout naturellement sans valeur réelle. Colomb, pour son expédition, ne disposait vraisemblablement que d'une reproduction du globe de Martin Behaim (qui d'ailleurs n'était pas une carte), de la carte que lui avait envoyée Toscanelli, et enfin de la sienne[7]. Il est fort probable que c'est de cette dernière dont il est question dans son journal de bord, mais on ne possédait jusqu'à présent aucune autre indication concernant cet important document. Or, le 4 avril 1924, M. de la Roncière, conservateur du département des imprimés de la Bibliothèque Nationale, faisait à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une communication sur la découverte qu'il venait de faire dans les archives de la Bibliothèque Nationale. Il s'agissait d'une carte qu'il considérait comme étant celle dressée par C. Colomb, ou plus exactement sous sa direction, au moment où il se disposait à entreprendre le voyage qui aboutit à la découverte de l'Amérique[8]. Nous n'avions aucune raison pour ne pas nous incliner devant les preuves que donnait M. de la Roncière, établissant que cette carte était certainement inspirée par C. Colomb, et très probablement exécutée, sous sa direction, par son frère cadet Barthélémy qui n'était pas moins habile que lui en cosmographie et dans les arts qui en relèvent, comme dans la construction et la peinture des cartes marines, des sphères et autres instruments de cette sorte. De plus nous ne nous reconnaissions pas une compétence suffisante pour mettre en douté ces affirmations ; et l'idée que cette découverte, qui nous permettait de regarder et de toucher un document aussi émouvant, était due à la perspicacité d'un savant français, était trop séduisante pour que nous n'ayons pas plutôt tendance à appuyer qu'à infirmer ses arguments. Toutefois, nous nous croyions obligé, et cela dans l'intérêt même de la thèse soutenue par M. de la Roncière, de ne pas le suivre quand il prétendait que cette carte donnait entièrement raison à Henry Vignaud écrivant ceci : Colomb n'a jamais dit un mot de vrai sur ce qui le touche personnellement. Son grand dessein, né de méditations scientifiques sur la forme du monde, est du domaine de la légende ! et encore : Il sema ses écrits d'assertions inexactes, adroitement formulées, qui ont eu pour résultat de créer une sorte d'histoire conventionnelle de la formation de ses idées et des causes de sa découverte. Au contraire, il nous apparaissait clairement que si, comme nous le désirions, la carte présentée par M. de la Roncière était bien celle, ou une de celles, de Christophe Colomb, les affirmations de H. Vignaud étaient réduites à néant, alors que si elles étaient fondées, la carte en question n'avait plus du tout l'origine et la valeur qui lui étaient attribuées. En effet, tout en limitant notre discussion aux grandes lignes, nous remarquions par exemple que M. de la Roncière prenait comme preuve de tout premier ordre, en faveur de l'origine de cette carte, que des phrases entières retrouvées dans l'exemplaire de l'Imago Mundi du cardinal d'Ailly, conservé à la Colombine de Séville et annoté par Colomb, y étaient reproduites. Or, H. Vignaud, pour tomber Colomb, n'affirme-t-il pas que l'Amiral ne connut et n'annota le volume de Pierre d'Ailly qu'après sa découverte, c'est-à-dire postérieurement à 1494 ?[9] M. de la Roncière nous disait aussi que cette carte avait été dressée sûrement entre 1488 et 1492 et vraisemblablement par Barthélémy. Or, H. Vignaud nous affirme encore que Colomb ne revit son frère Barthélémy qu'à son retour, en 1494, après une séparation de dix ans ! et il n'y a entre 1488 et 1494 que six années. Mais quelque chose nous frappait davantage. M. de la Roncière, avec une très grande habileté, avait fait réapparaître sur cette carte les contours et le texte effacés concernant Antilia ou l'île des Sept Cités, cette île mystérieuse où sept évêques portugais, cherchant asile avec leurs ouailles lors de l'invasion musulmane, auraient fondé chacun une cité et brûlé leurs vaisseaux pour s'interdire tout esprit de retour ; cette île, suivant la tradition, aurait été retrouvée au temps de Henri le Navigateur par un navire portugais, et tellement riche, que la légende de la terre mêlée d'or pur était née. M. de la Roncière écrivit alors, toujours influencé par H. Vignaud : Antilia ou l'île des Sept Cités, tel était donc, indiqué sur la carte, presque dans les mêmes termes que sur ses mémoires, le but secret de l'expédition de Christophe Colomb, d'où le nom des Antilles ! Mais M. de la Roncière ne nous disait-il pas lui-même, (ce qui se voit d'ailleurs sur cette carte), que l'île est portée au large et à une grande distance de l'Irlande, au delà d'une île du Brésil ?... Or, pour l'atteindre, il eût fallu que C. Colomb, en quittant Palos de Moguer, fît route NW., tandis qu'il se dirigea au Sud-Ouest pour gagner les Canaries, puis de là mit le cap franchement à l'Ouest ! Si réellement son but secret était l'île des Sept Cités, M. H. Vignaud aurait raison de le traiter de marin sans expérience ; nous croyons préférable de considérer que cet américaniste se trompe, d'autant plus que ses propres connaissances maritimes, comme nous l'avons déjà remarqué au sujet des caravelles, sont certainement rudimentaires[10] ; elles le sont encore en ce qui concerne les routes et les caps qu'elles comportent, puisqu'il nous parle du Sud-Ouest-quart-Sud-Ouest[11], rhumb de vent que nous ignorons totalement et qui ne peut même pas être expliqué par la traduction erronée d'un texte étranger. Ne dit-il pas aussi que lorsque Colomb eut exposé ses projets, vers 1483 ou 1484, au roi Jean de Portugal et que celui-ci, clandestinement, envoya un navire à la recherche des terres promises, ce bâtiment porta également ses investigations dans le SW.[12], ce qui, avouons-le, était une singulière façon de vouloir trouver une île portée dans le NW. ? .Puisque H. Vignaud avait tort, c'était donc bien la carte de C. Colomb que M. de la Roncière avait retrouvée. Nous nous réjouissions de ce que ce document remarquable figurât dans nos collections nationales, et de connaître ce complément du bagage de navigation de l'Amiral des Océans. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous avons vu M. de la Roncière, continuant ses recherches, ne pas hésiter, en véritable savant, à revenir sur ses premières affirmations, abandonner les accusations portées si légèrement par H. Vignaud sur C. Colomb, et même les réduire à néant. Il assoit maintenant sa belle découverte sur des preuves qui paraissent irréfutables, et tout dernièrement encore il rappela, un texte de 1479 en main, que C. Colomb était voyageur de commerce en sucre pour la maison génoise Centurione. Or, aux îles du Cap Vert — en italien Capo Verde et découvertes par un Génois — la légende de la carte dit : C'est ici qu'on trouve la meilleure des cannes à sucre. L'humble tisserand avait repris les directives de la puissante maison de Gênes, concernant la recherche d'une route vers le pays des épices et de l'or, et c'est avec raison que le savant archiviste écrit que cette carte consigne l'histoire de la vie de Colomb ; seule de celles de l'époque elle présente les caractéristiques que donnait de ses cartes le Génois : une sphère et une légende relative aux flottes de Salomon. La sphère est tracée d'après des livres de chevet et la légende de la carte est la reproduction, solécisme compris, d'une de ses phrases[13]. Le 6 août, une avarie survint au gouvernail de la Pinta ; elle fut réparée tant bien que mal par des moyens de fortune, et le 12 août dans la nuit, après avoir atterri à l'île Gomère, les caravelles se rendirent à la grande Canarie. En passant, C. Colomb nota sur son journal de bord que le volcan de Ténériffe était en activité, donnant ainsi la première date certaine d'une éruption de ce pic. Il est vraisemblable que les navires entrèrent dans la magnifique rade de la Luz, la seule réellement bonne de l'archipel. C'est là que furent exécutées différentes réparations, entre autres celles du gouvernail de la Pinta, et des mises au point comme la reprise de quelques coutures mal calfatées, nécessitées par un travail volontairement ou involontairement saboté. V. Y. Pinzon profita du temps qu'elles prirent pour modifier le gréement de sa Niña. Cette escale dura vingt-quatre jours et enfin le plein d'eau douce ayant été fait, les vivres complétées, la Santa Maria, la Pinta et la Niña appareillèrent le 6 septembre pour la Grande Aventure, mettant le cap à l'Ouest. La vie à bord. La vie à bord était réglée avec une sévère discipline. La description que nous avons donnée des locaux, dispositifs, etc. permet de se l'imaginer, mais quelques détails sont encore nécessaires. Il est fort probable que le service se faisait déjà par quarts, de quatre heures en quatre heures, le premier allant de 8 heures à midi, et il est à peu près certain que les hommes étaient partagés en deux bordées dont chacune était de quart à son tour. Les heures étaient comptées au sablier ; au premier quart du jour, les pages, en retournant l'ampoulette, récitaient l'Ave Maria et chantaient le Bonjour : Bénis soient la Lumière Et la Sainte Croix, Le Seigneur de la vérité Et la Sainte Trinité, Bénis soient notre âme Et le Seigneur qui nous la donna, Bénis soient le jour Et le Seigneur qui nous l'envoie. Puis tout le monde reprenait : Pater Noster, Ave Maria, Amen, et terminait en s'écriant : Dieu nous donne un bon jour, un bon voyage, une bonne traversée ! ! Aux changements des autres quarts on chantait : Les heures qui s'en vont furent bonnes, Que celles qui viennent soient meilleures encore ! Mais si les unes furent bonnes et que les autres soient mauvaises, Elles pourraient toujours être pires si Dieu le voulait ! Tandis qu'elles passent que le voyage soit bon. Veille devant et bon quart ! La diminution ou l'augmentation de voilure, nous l'avons vu, s'accompagnaient d'invocations à Marie Mère de Dieu et les prières étaient d'ailleurs très fréquentes. Le samedi, elles étaient récitées devant la statuette de la Vierge placée à l'entrée du château arrière, et en toutes occasions, moments de péril ou de victoire, découverte d'une terre, le Gloria in excelsis Deo, le Te Deum Laudamus, le Salve acostrumbrada étaient entonnés par tout l'équipage. A ce propos, le père Guevara s'écrie : Il y a 32 rhumbs de vent au compas, mais hélas ! l'équipage a aussi 32 tons différents pour chanter les prières et le résultat est affreux ! A la fin de la journée, les deux autres navires devaient, si le temps le permettait, passer à poupe de la nef de l'Amiral, rendre compte brièvement au porte-voix et prendre les ordres pour la nuit et le lendemain. Au crépuscule, le grumète chargé de veiller le sablier chantait : La garde est appelée, L'ampoulette tourne, Nous vous souhaitons bon voyage Si Dieu le veut. et on allumait dans la bitacora le fanal qui devait éclairer le compas. Cette lumière était, nous le répétons, la seule autorisée à bord, exception faite de celle qui brûlait dans la lanterne de poupe du navire Amiral. Lorsque la polaire apparaissait dans le ciel, le pilote, qui, en somme, était le navigating officer, vérifiait le compas en prenant un relèvement de cette étoile. Pour cela, il se tenait debout sur le pont, la boussole à côté de lui, et avec sa main droite ouverte, la paume tenue verticale au bout du bras tendu, il coupait à différentes reprises dans l'espace un plan fictif qui comprenait la polaire et passait par un rhumb de vent de la carte du compas. Ce geste répété plusieurs fois par cet homme important, debout et grave, était pittoresquement connu par l'équipage sous le nom de bénédiction du pilote. Ce moyen très simple de prendre un relèvement quelconque est encore fréquemment utilisé de nos jours par des voiliers pêcheurs qui ne possèdent pas d'alidades sur leurs compas, et se tirent ainsi merveilleusement d'affaire. Au premier quart de nuit, on chantait le Bonsoir : Bénis soient l'heure où naquit le Seigneur, Sainte Marie qui l'enfanta, Saint Jean qui le baptisa. Pater Noster, Ave Maria, Amen. Dieu nous donne une bonne nuit, un bon voyage, une bonne traversée ! Les hommes, nous le savons, couchaient à plat pont tout habillés sous la tolda afin d'être parés à la manœuvre, si elle exigeait l'intervention des deux bordées. A minuit, tout comme le veilleur de nuit, des villes et villages d'Espagne, le grumète de quart psalmodiait : La media de la noche... sereno ! En proie à l'insomnie, ou agités dans leur sommeil par les cauchemars, les plus braves des matelots étaient hantés par les épouvantes légendaires revenant avec les heures sombres — la Main Noire, qui est celle du diable, le Kraken, tête de cerf hideuse, aux cornes immenses et tentaculaires, interprétation monstrueuse d'une pieuvre géante — et bien d'autres..., au jour levant, le calme renaissait dans les cerveaux, les terreurs se dissipaient, et cependant les phénomènes naturels devaient se montrer aussi étonnants et plus troublants encore que les légendes. Le magnétisme terrestre. On savait depuis Peregrinus, en 1269, que la direction de l'aiguille du compas ne coïncidait pas exactement avec le relèvement de la polaire, et cet écart fut nettement indiqué sur une carte de Andrea Bianco en 1436. A l'époque de Colomb, l'angle ainsi formé était évalué à environ 160 à l'Est, mais il était considéré comme absolument normal et invariable. Or, le 13 septembre au soir, par 28° de latitude N. et environ 28° de longitude W. (Greenwich), on s'aperçut, sur les caravelles, que cet angle était devenu plus petit ; le lendemain matin, en relevant l'étoile polaire avant sa disparition, on constata qu'il avait encore diminué ! Ce phénomène alla en s'accentuant et il devint évident que l'aiguille déviait vers le Nord-Ouest (nordouestaban) ! A l'effroi des pilotes, toutes les boussoles consultées donnèrent le même résultat. Les équipages devinrent tristes et inquiets, le mot de retour dut être prononcé. Colomb ne fut pas le dernier à s'étonner et à s'alarmer, mais avec son esprit positif et cet amour inné de la science que l'on ne saurait trop mettre en relief, il vit qu'il s'agissait là d'un phénomène angoissant et cependant naturel. Le plus pressé était de rassurer pilotes et matelots, ce qu'il fit avec une rare ingéniosité sur laquelle ses détracteurs préfèrent garder le silence. La plupart des pilotes ignoraient que la polaire décrit dans l'espace un petit cercle de 2° et quelques minutes autour du pôle, mais Colomb le savait, et il fit relever cette étoile à l'aube, au moment où elle se trouvait le plus à l'Ouest. La déviation, sans être annulée, était ainsi diminuée et l'Amiral affirma que ce qui se passait devenait fort simple ; les aiguilles ne faisaient que suivre la polaire qui, elle, se mouvait, mais elles étaient toujours bonnes et conservaient leurs qualités de directrices. Pourtant lui-même ne croyait pas à cette explication, et influencé par la philosophie des stoïciens qui prédominait à cette époque où le terrain expérimental était bien peu exploré, il admet et recherche les sympathies et les antipathies de tous les corps de l'univers, invoque la douce température de l'air, la propriété des quatre points cardinaux, etc. Toutefois, observateur inné, il continue à marquer avec le plus grand soin les déviations observées sur la boussole et, marin averti, il modifie sa route en conséquence, tenant compte de cet angle mystérieux. Quand désormais nous entendrons affirmer que Christophe Colomb était un marin médiocre et un chef sans grande valeur, nous devrons nous contenter de hausser les épaules. De jour en jour, la déviation de l'aiguille vers la gauche s'accentuait ; à 100 lieues de l'île Florès, le 17 septembre, elle marquait exactement le Nord ; puis de NE. qu'elle était au départ, elle devint NW., bientôt, le 19 par 28° 20' de latitude Nord et 39° environ de longitude Ouest (Greenwich), elle atteignit un quart de vent au NW., c'est-à-dire 11°, et cet écart alla en s'augmentant. Colomb, pendant toutes ses navigations ultérieures, ne cessa, tant à l'aller qu'au retour, de noter avec le plus grand soin l'angle formé par la direction de l'aiguille avec le relèvement de la polaire, c'est-à-dire le Nord vrai. Le 13 septembre 1492 il avait tout simplement découvert la déclinaison magnétique. Cette découverte, non seulement ouvrait un champ nouveau aux recherches scientifiques, mais encore tournait une page dans l'art de la navigation. Désormais, la direction donnée par l'aiguille aimantée ne devra plus être considérée comme immuable, il faudra que les marins tiennent compte des écarts plus ou moins grands qu'elle peut faire avec le Nord vrai. Il est inutile d'insister sur les erreurs de route qui résulteraient d'un manquement à cette nécessité, et on peut se demander où Colomb aurait atterri s'il n'avait pas chaque jour et avec soin observé la polaire, ce que lui permettait le ciel clair de la région qu'il traversait. La déclinaison est l'angle fait par l'aiguille du compas soit à l'Est, soit à l'Ouest, sous l'influence du magnétisme terrestre. A l'époque de Colomb on savait qu'une masse de fer dans le voisinage de la boussole faussait celle-ci, que l'homme qui en approchait pour prendre la barre devait se débarrasser du couteau qu'il portait ; mais, tant que les navires furent construits presque exclusivement en bois, le seul écart sensible était celui de la déclinaison[14]. Plus tard, avec les constructions composites et surtout en fer, il fallut tenir compte de la déviation du compas, qui est l'angle fait, soit à l'Est soit à l'Ouest, avec le Nord, sous l'influence du magnétisme du navire La combinaison de la déclinaison et de la déviation, quand celle-ci existe, est connue sous le nom de variation. Mais, nous le répétons, Colomb et pendant longtemps les navigateurs qui lui succédèrent, n'avaient à se préoccuper que de la déclinaison magnétique qui constituait seule la variation. Colomb découvrit donc sans conteste la déclinaison et observa qu'elle variait sur les différents lieux de la terre, et qu'elle changeait de nom après avoir passé par un moment où l'aiguille marquait le Nord vrai ou 0°. Or, comme il retrouva le même phénomène tant à l'aller qu'au retour, bien qu'il naviguât à des latitudes différentes, il en conclut que le passage à 0° se produisait sur un méridien. Dans ses expéditions ultérieures le fait fût vérifié à nouveau, et de ses remarquables observations on a pu déduire plus tard que la ligne sans déclinaison était, à cette époque, orientée du NE. au SW., constituant le méridien magnétique 0°, et passant près de l'île Florès et entre l'île Margharita et le cap Codera. Mais Colomb croyait à l'immutabilité des lignes d'égale déclinaison ; il se réjouissait même d'avoir ainsi trouvé un moyen remarquable et simple de connaître sa longitude, et cette opinion, ses observations ayant été vérifiées par les navigateurs qui suivirent la même route que lui, fut partagée par savants et marins. Cependant il fallut bientôt reconnaître, non seulement que ce procédé était inutilisable, mais encore que le phénomène signalé par Colomb compliquait la navigation au lieu de la simplifier. Georges Hartmann, vicaire de l'église Saint-Sebaldus à Nuremberg, qui construisit un nombre considérable de cadrans solaires munis de boussoles, reconnut en 1510 que la déclinaison était de 6° Est à Rome et de 10° Est à Nuremberg, mais c'est surtout après que Mercator, en 1540, eut établi la différence de déclinaison simultanée dans deux lieux du globe, Dantzig et Walcheren, qu'on commença à étudier sérieusement la déclinaison. Si la cause même des phénomènes magnétiques reste encore bien obscure, on sait maintenant qu'elle présente dans tous les lieux du globe une variation séculaire, et comme il faut que les navigateurs en tiennent compte, on s'efforce de donner ces variations avec le plus d'exactitude possible. On sait également, mais ces variations n'intéressent pas la navigation habituelle, qu'il y en a d'annuelles (l'amplitude étant plus grande au solstice d'été, plus petite au solstice d'hiver), et même de diurnes (minimum vers l'Est vers 8 heures, maximum vers l'Ouest vers 13. h. 30). Toutes les cartes servant à la navigation portent la déclinaison donnée pour l'année de l'impression, avec l'augmentation ou la diminution annuelle ; sur les cartes routières embrassant une grande étendue, on trace les lignes isogones ou d'égales déclinaisons. Ces lignes aboutissent aux pôles magnétiques, qui, tout en se trouvant dans les régions polaires, n'ont rien à faire avec les pôles géographiques. Sans vouloir entrer dans de plus grands détails, il est intéressant de noter que nous connaissons maintenant les variations séculaires de la déclinaison à Paris depuis 1540. De 1540 à 1640 elle était NE. et atteignit un maximum Est en 1580 ; en 1640 elle était nulle, c'est-à-dire à 0°, puis devint NW. et atteignit son maximum Ouest en 1820 ; depuis cette époque elle diminue et redeviendra nulle (c'est-à-dire 0°) vraisemblablement vers 1980, pour revenir ensuite au NE. Remarquons incidemment que si, en 1493, la déclinaison magnétique, sur le trajet d'Espagne aux Antilles suivi par Colomb, avait été comme maintenant — c'est-à-dire toujours de même nom et NW. le phénomène eût été beaucoup moins frappant, et sans passer inaperçu, aurait pu ne pas retenir autant l'attention du grand navigateur. Ceci n'enlève rien au mérite de Colomb et on ne saurait trop répéter qu'il découvrit lui-même la déclinaison magnétique, ce qui fut d'une importance singulière, non seulement pour la pratique de la navigation, mais pour la science et la physique du globe. La portée de cette découverte a été mise en valeur, en même temps que l'explication du passage où C. Colomb la rapporte, par A. de Humboldt qui, dans son examen critique de la géographie du Nouveau Continent, a jeté de si grandes lumières sur l'histoire des sciences astronomiques au commencement de l'époque moderne. En terminant une étude des plus intéressantes, sur laquelle nous reviendrons pour montrer comment le méridien e a pu influencer le partage des terres océaniques entre l'Espagne et le Portugal, M. L. Lagrange[15], professeur à l'Ecole militaire de Belgique, dit avec raison : Colomb fut un des premiers adeptes de la philosophie expérimentale et à ce titre comme à celui de révélateur d'un nouveau monde, il a droit à tout notre intérêt et à toute notre admiration. La Mer des Sargasses. Nous avons déjà signalé que l'une des terreurs de la navigation dans l'océan ayant persisté jusqu'à l'époque de Colomb était celle de la mer gluante et couverte d'herbe. Cette appréhension était rationnelle, puisque des algues en abondance remarquable avaient été fréquemment rencontrées par les marins de tous les temps qui s'étaient aventurés à l'Ouest des Açores. L'exagération et l'imagination jouant leur rôle, la légende avait été créée. Les vieux marins d'alors ressemblaient singulièrement aux vieux marins d'aujourd'hui, survivants de la navigation à voile, qui nous parlent du temps de leurs pères et préfèrent l'extraordinaire à l'explication scientifique ; ils faisaient frissonner les grumètes en racontant que les herbes enserraient les navires, immobilisés par le calme absolu comme dans les mailles d'un filet, que la mer se coagulait et devenait une boue chaude et visqueuse. Si, disaient-ils, un tel avait pu échapper miraculeusement pour raconter la chose à un aïeul, par contre tel, tel ou tel navire, dont il n'était plus question, avait certainement disparu dans ces dramatiques circonstances ; le récit de l'un se renforçait par le témoignage des autres, qui, sincères d'ailleurs, ne voulaient pas rester en arrière dans le domaine de l'information merveilleuse. Or, le 16 septembre, à 900 milles environ des Canaries, par 28° de latitude Nord et 35° de longitude Ouest (estimée), les caravelles de Colomb naviguent, nous dit-il lui-même, au milieu de paquets d'herbes marines très vertes... Mais Colomb ajoute que l'air était tempéré, doux, exquis comme celui de l'Andalousie en avril, qu'il ne manquait que le chant du rossignol. Il écrit encore que ces paquets d'herbes marines étaient détachées depuis peu de temps de la terre, ce qui fit croire à tous que l'on était près de quelqu'île. Ces conditions physiques agréables, la perspective d'une découverte, vraisemblablement aussi la calme assurance de l'Amiral qui, religieux et même mystique, n'était pas un superstitieux et cherchait à expliquer les apparences surnaturelles par l'observation des phénomènes naturels, suffirent, sinon à détruire complètement la légende, tout au moins à en écarter la terreur. Colomb lui-même savait qu'il devait rencontrer ces espaces couverts d'herbes. La caractéristique de son œuvre est le soin minutieux qu'il prit aux préparatifs de son expédition et son souci d'information. Sa documentation devait donc être riche à, ce sujet, et nous savons qu'étant au couvent de la Rabida, Vasquez de la Frontera, un pilote réputé de Moguer, lui parla d'un voyage de découverte fait au service du Portugal dans l'Atlantique, voyage qui échoua parce qu'on n'osa pas s'engager dans des bancs de Sargasses qui entravaient la route. Sans doute était-il également au courant des écrits laissés par les anciens à ce sujet et sur lesquels nous reviendrons bientôt. Mais personne encore n'avait pu raconter ce qui se passait dans cette région et si elle avait un au-delà. Le 17 septembre, les herbes, écrit Colomb, sont en bien plus grandes quantités. On en vit beaucoup et très souvent ; c'était de l'herbe des rochers ; elles venaient du couchant... dès le matin, on en vit en abondance et elles paraissaient provenir de quelque rivière. On trouva dans ces herbes un cangréjo vivant que Colomb conserva. Chalumeau de Verneuil traduit cangréjo par écrevisse, c'est évidemment une erreur ; il s'agissait d'un crabe, probablement le nautilo grapsus minutus, très abondant dans la mer des Sargasses. Ce jour-là on prit aussi des thons. Le 19, C. Colomb sonda, croyant se trouver près d'une terre d'où provenaient ces algues et avec 200 brasses de ligne filées ne trouva pas de fond. Le 21, par 28° de latitude Nord, et 48°20' de longitude W. l'accumulation de sargasses devint si considérable que la mer paraissait coagulée. Christophe Colomb note avec le plus grand soin les aspects divers de la mer de varech, la forme des algues, les animaux qui s'y trouvent. Il distingue parfaitement les Sargasses des algues côtières des Açores. Le 3 octobre, il est frappé du mélange des sargasses mortes et des sargasses fraîches, garnies de flotteurs qu'il prend pour des fruits Herba muy vieja, otra muy fresca que trais como fruta. Il s'étonne de rencontrer des espaces d'eau libre entre les accumulations de fucus. Ce n'est que le 8 octobre que les herbes cessèrent, vraisemblablement par 72°20' de longitude W. Christophe Colomb avait donc osé, le premier, poursuivre une navigation dans la région des herbes et l'avait traversée. C'est également lui qui donna le premier sur son compte des notions précises, tout en dissipant les légendes qui s'y rattachaient. Au retour de sa première expédition, il retrouva cette mer des Sargasses et profita de toutes les occasions pour noter avec le plus grand soin ce qu'il observait. C'est ainsi que le 18 janvier il écrit qu'étant hier dans les herbes, la mer fut couverte de thons et on crut qu'ils devaient aller de là dans les madragues du duc de Corail, et le 2 février : la mer est si coagulée d'herbes marines que si je n'avais déjà vu ce phénomène, j'aurais craint de me trouver sur un bas fond. On ne rencontre plus d'algues du 3 au 6 février, mais elles reviennent abondantes le 7 pour disparaître complètement à l'approche des Açores vers le 10. Dans les traversées de retour de ses deuxième et quatrième voyages, il traverse encore la mer des Sargasses et dans les autres il en voit la banlieue. En octobre 1498, il écrit aux souverains d'Espagne que chaque fois qu'il allait d'Espagne aux Indes, à cent lieux à l'Ouest des Açores, il trouvait un changement dans le ciel, les étoiles, la température de l'air et de l'eau, et la mer tellement couverte d'une herbe qui ressemble à de petites branches de pin chargées de lentisques (pistachiers) que nous pensions, à cause de l'épaisseur de l'algue, être sur un bas-fond et que les navires viennent à toucher par manque d'eau. Don Fernand, fils de C. Colomb, dans sa Vie de l'Amiral, écrit que les marins virent vers le Nord, aussi loin que portait la vue, une accumulation d'herbes marines qui, tantôt leur faisait plaisir, parce qu'ils croyaient être près d'une côte, et tantôt leur inspirait des craintes. Il y en avait des masses si épaisses qu'elles entravaient jusqu'à un certain point la navigation. Ces quelques citations suffisent pour montrer quel fut le rôle de Colomb, et Louis Germain a parfaitement raison lorsqu'il assure, dans une remarquable étude[16], que la découverte de la Mer des Sargasses se confond avec celle de l'Amérique. Elle est due, comme celle du Nouveau Monde, à l'idée si répandue dans l'antiquité et le moyen âge qu'il existait, au delà de l'Océan, des terres où l'on parviendrait en naviguant vers l'Ouest. En empruntant à ce travail très documenté, nous pouvons résumer par la suite les principales connaissances des époques antérieures à C. Colomb sur cette mer d'herbes. De même que les anciens parlaient des terres transocéaniques où peut-être les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Arabes avaient abordé, ils parlaient de la mer d'herbe et de la mer coagulée, qui, elle, avait été sûrement vue par des navigateurs de ces nationalités. Dans le Périple de Scylax de Caryande composé probablement

au temps de Darius Ier, il est dit qu'on ne peut

naviguer au delà de l'île de Cerné, car la mer est embarrassée par de la vase

et des herbes. Les Carthaginois de Gadès, naviguant au delà des

colonnes d'Hercule et poussés par un vent d'Est, constatent que la mer est

pleine de varech et y trouvent des thons en abondance qui, salés et enfermés

dans des vases, sont expédiés à Carthage. Le Carthaginois Hamilcon, dont le voyage est raconté par Festus Avienus, dit que dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'Atlantique il y a des algues nombreuses au-dessous des flots qui, par entrecroisement, forment mille obstacles. Aucun souffle ne pousse le navire en avant. Les flots restent immobiles et paresseux. Des algues sont semées en quantité innombrable sur l'abîme, et souvent elles arrêtent la marche des vaisseaux qu'elles retiennent comme avec des joncs. Avienus ajoute que ces algues diminuent la violence des vagues, effet plusieurs fois confirmé dans la suite et qui a dû contribuer à la croyance de la mer stagnante et gluante. Strabon constate comme les Carthaginois de Gadès et ; plus tard, Christophe Colomb, l'abondance des thons dans ces parages, et attribue la graisse très estimée de ces poissons à leur nourriture provenant d'un chêne dont les racines sont au fond de la mer et dont le feuillage porte de gros fruits. Théophraste écrit que l'algue croît dans la mer qui s'étend au delà des Colonnes d'Hercule et atteint des proportions gigantesques. Il distingue le fucus des côtes du fucus du large, c'est-à-dire la sargasse. En ce qui concerne les premiers siècles de l'ère chrétienne, Jornandès, historien des Goths, dit que si les régions lointaines de l'Océan ne sont pas connues, c'est parce que les algues arrêtent la marche des vaisseaux et que les vents n'ont pas de force. Mais les Arabes, grands et habiles navigateurs, voguaient sur la Mer Ténébreuse ; le géographe Edrisi a conservé le récit des huit Arabes, tous de la même famille, qui partis d'Aschbona (Lisbonne) à une époque antérieure à 1147, naviguèrent dans une mer épaisse, au large des Açores et au travers des herbes marines. Au XIIIe et au XIVe siècles, tous les navigateurs qui vont à la recherche d'Antila, des Sept Cités, de toutes les îles de Saint-Brandan, parlent des herbes qui recouvrent la mer à l'Ouest des Açores, leur point de départ habituel, et ce sont évidemment ces herbes qui entretenaient la croyance de la proximité de la terre. Ces connaissances que n'ignorait pas C. Colomb, ainsi que toutes celles plus récentes qu'il avait pu recueillir, ne semblaient pas faites pour encourager un navigateur ordinaire, mais l'Amiral des Océans devait prouver une fois de plus qu'il était un homme extraordinaire, et le voile mystérieux qui cachait la mer des Sargasses fut levé par lui. Il fallut cependant encore des siècles pour l'arracher définitivement et, de nos jours, cette région reste fertile en découvertes. Ce n'est que petit à petit que des notions précises vinrent compléter les remarquables observations de celui qui voulait connaître les secrets de la nature d'icy bas. Nous avons vu que Colomb sonda le 19 septembre 1493 et ne trouva pas de fond avec 200 brasses ; beaucoup des marins qui le précédèrent ou le suivirent sondèrent également sans plus de succès. Gonneville, en 1504, remarqua que la mer des Sargasses est si profonde que la sonde n'y trouve pas de fond : Jean de Léry, en 1555, fit la même constatation en employant une ligne de 500 aunes, c'est-à-dire 585 mètres. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, des brisants, des vigies, des bas-fonds, voire même des îles figurèrent longtemps comme certaines, puis comme possibles, sur des cartes d'où elles ne disparurent qu'en 1860. Les premiers sondages vraiment scientifiques furent effectués en 1851 et 1852 par Lee sur le Dolphin, puis en 1855 par Leps sur le Méléagre, qui trouvèrent de grands fonds. Le Challenger, le Talisman en 1883, le Prince de Monaco sur la Princesse Alice en 1905, tranchent la question et reconnaissent un fond moyen de 4.000 mètres avec un minimum de 2.670 et un maximum de 7.000 mètres. Rennell, Alex. de Humboldt et Maury ont assigné des limites variables à la mer des Sargasses, mais on est à peu près d'accord aujourd'hui pour la comprendre entre 20° et 35° de latitude Nord, 35° et 75° de longitude Ouest et la considérer comme une vaste ellipse irrégulière au milieu de l'Atlantique, d'une superficie de 60.000 milles carrés ; les sargasses forment à sa surface des touffes plus ou moins étendues et serrées, séparées par des espaces de deux à trois mètres carrés d'eau libre, ou peuvent être au contraire clairsemées. Oviedo, en 1547, en donne une bonne idée générale en la comparant à une surface de lac garnie de plantes aquatiques. L. Germain, auquel nous empruntons ces détails, nous apprend que, contrairement à l'opinion courante, ces algues ne proviennent ni des côtes des Antilles ni de celles du continent américain Elles constituent une espèce spéciale que l'on ne rencontre que là, le Sargassum bacciferum. Voisines des fucus, leur appareil végétatif ou thalle est une longue tige portant des appendices foliacés et des vésicules rondes, pleines d'air et servant de flotteurs (raisins des tropiques). Les organes reproducteurs n'ont pas été trouvés et ces plantes se développent uniquement par bouturage naturel. La mer des Sargasses était généralement considérée comme formée par des algues, peut-être modifiées mais provenant d'une origine littorale, accumulées dans une zone de calmes et encerclées par des courants ; le savant que nous venons de citer, le professeur L. Joubin et Ed. Le Danois veulent que les sargasses flottantes soient les derniers débris des ceintures littorales d'un vaste continent disparu, l'Atlantide, et qu'elles végètent ainsi depuis un temps immémorial[17]. Pour ces auteurs, l'Atlantide de la période éocène joignait l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, au Nord de l'Afrique et au Sud de l'Europe. L'Atlantide miocène devint un continent vaguement trapézoïdale qui s'étendait des Bermudes aux Açores et aux îles du Cap Vert, et recouvrait la mer actuelle des Sargasses. A l'aurore du pléistocène, l'Atlantide n'est plus qu'un chapelet d'îles clairsemées, et une dernière commotion marquera sa disparition finale par la séparation des Canaries et de l'Afrique. C'est à cette Atlantide que Platon fait allusion dans les écrits célèbres du Critias et du Tinée[18] et parlant de l'Océan qui la recouvre, il écrit : Par cette raison aussi, la mer qui se trouve là n'est ni navigable, ni reconnue par personne, puisqu'il s'y est formé peu à peu un limon, provenant de cette fie submergée. Sans entrer dans les détails, que le lecteur curieux retrouvera avec intérêt dans le texte même de MM. Germain, Joubin et Le Danois, nous nous contenterons d'indiquer que les arguments qu'ils invoquent s'appuient sur l'analogie des faunes et des fossiles rencontrés à Madère, aux Açores, aux Canaries, au Cap Vert et un peu en Europe, aux Antilles et en Amérique centrale, mais pas du tout en Afrique équatoriale. Ils font également ressortir que les animaux que l'on retrouve vivants dans les sargasses sont essentiellement des individus de la faune littorale, Planaires, Nemertes, Bryozoaires, Crabes, etc. Tous ces animaux, comme le Nautilus grapsus minutus, conservé par Christophe Colomb, sont, avec les sargasses elles-mêmes, d'une espèce spéciale et sans affinités immédiates avec celles du littoral américain ou européen. C'est également dans la mer des Sargasses qu'on trouve le seul insecte marin connu, un hémiptère, l'Hallobathes Wullerstorf fi, qui court à la surface de l'eau comme les Hydromètres de nos lacs et rivières. Les très beaux travaux du célèbre biologiste et océanographe danois J. Schmidt ont prouvé que les anguilles de nos rivières accomplissent pendant six mois, sur le fond de l'Océan, le long voyage de nos côtes jusqu'à la région des Sargasses, pour se reproduire sous cette mer. Nos anguilles, disent MM.

Germain, Joubin et Le Danois, sont les descendantes

des anguilles tertiaires qui peuplaient le littoral et les estuaires des

fleuves de la côte Nord-Ouest du continent -Atlantide, plus particulièrement

dans la région où se trouvent actuellement les Bermudes. Par suite de

l'effondrement de- l'Atlantide de l'Ouest vers l'Est, ces anguilles ont

reculé vers l'Europe ; mais par habitude héréditaire, elles ont continué,

pour se reproduire, à se rendre dans les eaux traditionnelles, dans ces eaux

devenues mer des Sargasses, en faisant de siècle en siècle un voyage de plus

en plus long à mesure que l'effondrement de l'Atlantide s'accentuait. Enfin, les courants actuels auraient été créés à l'époque miocène de l'Atlantide et suivraient encore son ex-contour, qui est celui de la mer des Sargasses. Si l'hypothèse, d'ailleurs séduisante, de MM. Germain, L. Joubin et Le Danois est fondée, Christophe Colomb mériterait encore bien plus son titre de Descubridor, puisqu'en explorant la mer des Sargasses, avant de découvrir un Nouveau Continent, il aurait retrouvé l'Atlantide, le plus ancien des continents disparus ! Les Vents alizés. Donc, malgré les incartades de la boussole, malgré les herbes de la mer visqueuse, les trois caravelles poursuivent leur route et les milles transformés en lieues se succèdent et s'additionnent. Le journal de bord de Christophe Colomb, résumé par Las Casas, nous apprend que le 9 septembre, l'Amiral se décida à compter moins de lieues qu'il ne faisait afin que les gens de son équipage ne s'effrayassent pas et ne perdissent pas courage, si le voyage venait à être de long cours. A partir de ce jour, on lit à chaque instant que tant de milles furent parcourus, mais que seulement tant furent comptés, et le mercredi 25, il est écrit qu'Il (Christophe Colomb) feignait toujours en présence de l'équipage qu'on faisait peu de chemin afin que le voyage ne lui parût pas aussi long. A cet effet, l'Amiral en écrivit une double supputation, la moindre fut la supposée et la plus haute la véritable. Cette mesure était excellente et elle a généralement été jugée telle par tous les chroniqueurs. Cependant, un des détracteurs systématiques de C. Colomb s'élève avec violence contre ce procédé, s'écriant qu'il n'est pas coutume que ce soit l'Amiral qui fasse le point tous les jours... Il n'aurait pu tromper ainsi chaque jour ses officiers. Il est difficile de croire que les capitaines de la Pinta et de la Nia se soient livrés à la même supercherie ![19] La violence de cette sortie est si puérile, que nous ne nous serions pas donné la peine de la relever, si elle ne prouvait mieux que toutes les discussions à quels écarts de bon sens peut amener la passion du dénigrement. D'abord, les capitaines de la Pinta et de la Niña auraient eu tout à fait tort de ne pas se livrer à la même supercherie, car elle constituait une remarquable précaution ! De plus, le livre de bord de Colomb prouve qu'elle fut utilisée jusqu'au bout de la traversée ; or, nous savons que le soir avant le coucher du soleil, chaque fois que le temps le permettait, les deux caravelles correspondaient à la voix avec la Santa Maria, et les trois navires se donnaient évidemment leur point, comme cela s'est toujours fait pour des bâtiments naviguant de conserve ; il y eut même des communications par embarcations, de sorte que si les capitaines n'avaient pas été d'accord, cette supercherie n'aurait pu se faire sur un seul navire. D'ailleurs, la plupart du temps, il est écrit : on fit X lieues, mais on n'en compta que X', et ces on sont suffisamment explicites. Le mercredi 19 septembre, nous lisons : Ici, les pilotes firent leur point. Celui de la Niña se trouvait à 440 lieues des Canaries, celui de la Pinta à 420, celui du vaisseau de l'Amiral à 400 ni plus ni moins, et M. F. de Navarette, traducteur, fait observer que la distance marquée par l'Amiral est exacte. Donc, quand on fait le point, il n'y a plus de supercherie et celle-ci n'est utilisée que vis-à-vis de l'équipage. Cependant, il a pu arriver que la précaution prise par C. Colomb, qui, Amiral de la flottille, était aussi le capitaine de la Santa Maria, ait pu induire son pilote en erreur ; ceci a dû se produire le lundi 1er octobre, puisqu'à cette date le pilote de l'Amiral disait au point du jour avec l'accent de la crainte, qu'on avait fait depuis l'île de Fer jusque-là, 578 lieues à l'Ouest. La moindre supputation qui était celle que l'Amiral montrait à l'équipage était de 584 lieues ; mais le compte qu'il regardait comme véritable et conservait par devers lui s'élevait à 707. Ceci s'explique très facilement ; la vitesse devait être évaluée (comme encore aujourd'hui sur un navire à voile), à la fin de tout quart et chaque fois que la marche du bâtiment pouvait se trouver modifiée par une différence dans la force du vent, l'état de la mer, l'orientation des voiles, etc. Ces évaluations étaient faites pendant la durée de son service par ce que nous appelons aujourd'hui le chef de quart, puis remises au capitaine qui les consignait journellement. Celui-ci pouvait, et devait probablement, être seul à son bord à posséder la totalisation de ces évaluations, ce qui facilitait et favorisait l'intelligent et plus qu'excusable truquage. Il ne faut pas oublier que les seules observations astronomiques possibles ne donnaient que la latitude ; pour le calcul de celle-ci, une évaluation rigoureuse du chemin parcouru n'était pas nécessaire, et puisque les caravelles suivaient une direction générale Est-Ouest, l'observation de latitude ne pouvait ni confirmer, ni infirmer la distance parcourue donnée. Par excès de précaution, les capitaines pouvaient donc communiquer à leurs pilotes les supputations qui leur plaisaient, et il semble que C. Colomb, dans le cas cité, ait eu raison d'agir ainsi, puisque le pilote consignait la distance avec l'accent de la crainte. Rien d'ailleurs ne permet d'affirmer que Colomb ne détrompa pas aussitôt, avec un sourire, l'homme de confiance qu'était Juan de la Cosa, son pilote, qui, nous le verrons dans la suite, ne lui tint pas rigueur et manifesta d'une façon élégante son admiration pour son Amiral. En chiffres ronds, la distance entre les Canaries et l'île où atterrit Christophe Colomb est d'un peu plus de 3.000 milles marins actuels et elle fut parcourue en trente-six jours par l'escadrille. Ceci correspond à une moyenne de près de 4 milles ½ à l'heure, ce qui n'est pas mal pour des voiliers de petit tonnage et se rapproche de celle des goélettes terre-neuvas et islandaises. Les caravelles dépassèrent même des vitesses de 7 nœuds et devaient, tout comme les navires auxquels nous les comparons, pouvoir atteindre au moins 8 nœuds dans de bonnes conditions. En compulsant le journal de bord, on trouve des journées de 165 milles, ce qui ferait bien près de 7 milles à l'heure, et de 180 milles, soit 7 milles ½, mais, comme des inégalités de vitesse sont signalées, ces chiffres ne doivent indiquer qu'une moyenne et ils ont dû forcément être dépassés par moments pour pouvoir l'atteindre. Bien plus que les vents debout, qui furent rares et de courte durée, les calmes et les brises légères empêchèrent cette traversée, en somme très favorisée, d'être plus rapide. Mais la chance ne sert-elle pas exclusivement ceux qui savent la provoquer ? Une fois de plus Christophe Colomb mettra en évidence une manifestation de la nature, qu'il fut le premier à utiliser et qui jouera désormais un rôle primordial dans l'histoire des navigations. Nous voulons parler des vents alizés. La physique du globe nous apprend que les vents peuvent être classifiés en permanents, périodiques et variables. Les variables sont ceux qui, ayant une prédominance marquée pour une direction donnée, sont cependant fréquemment altérés par des causes essentiellement variables telles que : changement d'obliquité des rayons solaires suivant les saisons, configuration des côtes, relief du sol, etc. etc. A l'époque de Christophe Colomb, la navigation dans la Méditerranée, dans l'Atlantique européen et le canal des Flandres, toutes mers soumises à ces variétés, avait mis les marins au courant de ce type de vents. L'Amiral des Océans apprit encore mieux à le connaître, presque à ses dépens, lors de son premier voyage de retour. Les périodiques sont ceux qui soufflent six mois dans un sens et six mois dans un autre. Il fallut que Vasco de Gaina et Magellan ouvrissent à la navigation les portes de l'Extrême-Orient, pour que les moussons qui en sont le type fussent connues de la Chrétienté. Les permanents sont ceux dont la direction demeure sensiblement constante toute l'année et les alizés en constituent le type. Ce sont eux qui portèrent Christophe Colomb au Nouveau Monde. L'échauffement de l'atmosphère dans la région tropicale détermine une diminution de sa densité, d'où il résulte qu'elle tend à s'élever. En ce faisant, il se produit une diminution de pression qui entraîne, comme par un pompage, le mouvement des masses voisines venant rétablir la pression initiale. Les vents ainsi créés devraient se diriger vers l'équateur dans chaque hémisphère, mais comme par suite de la rotation de la terre, tous les corps en mouvement sont déviés vers leur droite dans l'hémisphère Nord et vers leur gauche dans l'hémisphère Sud, les masses d'air dans la partie inférieure de l'atmosphère prendront au Nord de l'équateur la direction des vents de NE. et au Sud de l'équateur celle des vents de SE. Ces vents, vents alizés, soufflent toute l'année avec la plus grande régularité. Les alizés du NE. et du SE. sont séparés par la zone des calmes équatoriaux, dus au mouvement ascendant de la masse atmosphérique échauffée. L'oscillation de cette zone suit tout naturellement le mouvement du soleil sur l'Ecliptique, de sorte que la limite de séparation des alizés Nord et des alizés Sud oscille de part et d'autre d'une position moyenne, très proche de l'équateur. Elle est cependant située dans l'hémisphère Nord, celui-ci étant essentiellement continental, comme l'hémisphère Sud est par contre essentiellement océanique, les terres plus chaudes que les mers assureront au premier un surcroît de chaleur. Nous donnons ci-après un tableau pratique et approximatif des limites des alizés de l'Océan Atlantique, les seuls qui nous intéressent actuellement.