LA FRONTIÈRE DE L'EUPHRATE DE POMPÉE À LA CONQUÊTE ARABE

PREMIÈRE PARTIE — GÉNÉRALITÉS GÉOGRAPHIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES

CHAPITRE PREMIER — LE PAYS ET LES HABITANTS.

|

§ I. — Aperçu général de la contrée. C’est à grands traits seulement que je veux rappeler les principaux caractères géographiques des différentes zones qui intéressent la question examinée dans ce livre. Au pied de la chaîne du Caucase, du côté sud, s’étend une longue dépression où coulent en sens inverse la Koura (le Cyrus dans l’antiquité) et le Rion (le Phase). Entre cette vallée et la plaine de Mésopotamie se dresse, île montagneuse, le formidable massif arménien[1] : il se compose de plusieurs plateaux, d’altitude variée (1.000 à 2.000 mètres), entaillés par des déchirures profondes où serpentent les fleuves, principalement les deux bras du Haut Euphrate, et l’Araxe qui débouche dans la Koura, avec leurs très nombreux affluents ; de ces plateaux surgissent en outre par endroits de puissants cônes volcaniques, dont l’un, le grand Ararat, centre de l’acropole arménienne, dépasse 5.000 mètres d’altitude. Entre les pentes abruptes et souvent arides de ces sommets, de grands lacs se sont étalés, achevant de donner à tout ce massif une physionomie entièrement distincte de celle qui appartient à toutes les régions environnantes. Au sud et au nord, il s’abaisse en murailles rapides, péniblement accessibles ; au contraire, en raison de la direction générale des plissements de terrains sur tout le continent asiatique, on y aborde sans peine par les vallées qui le relient à l’Asie Mineure et à l’Iran septentrional. L’Arménie se rattache donc vers l’ouest à la Cappadoce, vers l’est à la Médie Atropatène. Les derniers contreforts, à travers lesquels le Tigre supérieur a creusé son lit, débordent quelque peu sur la Mésopotamie ; mais au sud de la ligne Biredjik, Orfa, Mardin, Nisibis, commence une vaste plaine, de formation secondaire, faiblement ondulée ; plus loin, ce sont les steppes d’argile, les tables et rochers de la Babylonie, et enfin la grande plaine alluviale de Bagdad au golfe Persique. En Syrie, la zone habitable et cultivée n’atteint nulle part la faible largeur de 200 kilomètres ; l’étroite bande côtière n’a guère que deux épanouissements, vers Alep d’une part, et de l’autre parmi la large coulée délave du Haouran et de la plaine de Damas. Une chaîne nord-sud suit la côte, schisteuse d’abord avec l’Amanus (2.000 mètres au maximum), calcaire avec le Liban[2] (dont les sommets s’élèvent jusqu’à 3.000). Plus au sud, en Palestine, l’altitude diminue, pour s’accroître une dernière fois dans le groupe du Sinaï. D’Antioche au golfe d’Akaba, cette chaîne côtière, pourtant si étranglée, est encore coupée en deux, dans le sens longitudinal, par les vallées du Jourdain, du Léontès et de l’Oronte. Derrière elle, à l’est, s’étale le grand désert sablonneux, du Safa aux rives de l’Euphrate. Les deux rivières qui se réunissent pour former ce grand fleuve, le Kara-Sou et le Mourad-Sou, sont deux torrents qui se précipitent entre des falaises de lave. Plus loin, le cours d’eau se fraye une voie à travers les contreforts du Taurus arménien et dans les collines crayeuses des avant-chaînes. Il franchit 300 chutes sur une longueur de 150 kilomètres et, par endroits, son lit se rétrécit jusqu’à 30 mètres de largeur. Il fait de singuliers détours, enveloppe des hauteurs rocheuses couronnées de ruines ; après une série de cascades, la vallée s’élargit une première fois vers Samsat, s’insinue à nouveau entre des murs de calcaire, et enfin devant Biredjik (qui veut dire : ouverture) sort définitivement de la montagne et s’offre jusqu’à son embouchure à la navigation. Les affluents qui lui viennent de Mésopotamie sont sans importance et d’un débit tellement irrégulier que plus d’un reste à sec durant la saison chaude. Nous retrouverons plus loin l’Euphrate à propos des forteresses qui en surveillaient les abords. Quant au Tigre, il présente le même caractère ; alpestre jusqu’à Mossoul, navigable au-delà. À l’exception de la côte syrienne qui jouit de la douceur et de l’égalité du climat méditerranéen, toute cette contrée, même l’Arménie montueuse[3], est désolée par la sécheresse de l’air et la chaleur des étés, les vents pluvieux de l’ouest étant généralement interceptés. Aucune expédition militaire de quelque durée ne pouvait se poursuivre dans des régions exposées à d’aussi fortes variations de température ; les razzias seules étaient fructueuses ; toute campagne tentée à grands frais et avec des forces imposantes condamnait les troupes à de dures épreuves. Les deux belligérants en firent plus d’une fois la cruelle constatation. En Arménie, les opérations étaient comme impossibles en hiver ; on nous dit même que les Perses avaient pour principe de ne jamais entreprendre de guerre en cette saison : il y eut cependant des exceptions toujours regrettables. § II. — La frontière et ses variations. Mais les traits physiques du pays ne sont pas les seuls qui importent à notre sujet ; il convient de fixer exactement le champ géographique de nos observations et, par suite, de marquer les remaniements que subit la carte politique de la Syrie, de la Mésopotamie et de l’Arménie. C’est la Syrie qui, la première, passa sous la loi romaine[4]. Pompée, dépouillant le dernier Séleucide, créa en 64 avant Jésus-Christ la province de ce nom[5], mais il la morcela en principautés vassales et en cités indépendantes[6], car l’annexion n’avait point été préparée, comme en Asie Mineure ou en Grèce, par de fréquentes interventions diplomatiques et militaires. On rétablit, maintint ou renforça le régime aristocratique dans les villes grecques ; chez les peuples nomades ou peu dociles, on laissa au pouvoir des dynastes, tributaires responsables, chargés d’acheminer leurs sujets vers le pur régime romain et qui devaient ensuite disparaître. Je ne détaille pas les phases par lesquelles passa l’absorption lente, mais finalement complète, de toutes ces principautés[7]. Aussi bien, dès le premier jour, les Romains avaient-ils la haute main sur les relations extérieures, et le gouverneur, au moins comme chef militaire, gardait partout un pouvoir absolu. Même l’ombre d’indépendance laissée à la Judée, sous le régime des procurateurs, s’évanouit après la première révolte et la répression qui s’ensuivit. Une nouvelle province sortit de ces événements : la Iudaea ou Syria Palaestina[8]. Vers le même temps, Vespasien, plus au nord, prenait d’énergiques mesures pour fortifier la position des Romains. Le dernier roi cappodocien[9], Archélaos, malade et faible d’esprit, avait reçu d’Auguste la tutelle d’un procurateur[10] ; nul ne lui succéda. Tibère organisa le royaume en province dès l’an 18 ; changement plus nominal que réel, car le procurateur resta seul en fonctions, assisté, en cas de besoin, du secours militaire du gouverneur de Syrie[11]. Cette assistance, en fait, pouvait manquer ; les événements de Palestine, tout récemment, avaient accaparé les légions syriennes. Vespasien, en 70, remplaça donc le procurateur par un légat consulaire, à la tête de troupes importantes[12]. Restait, pour faire la jonction absolue entre les deux provinces, à supprimer la petite royauté de Commagène. L’annexion à la Syrie, déjà effectuée temporairement une première fois, de 17 à 38, fut renouvelée en 72 et devint définitive[13]. Dès lors la puissance romaine s’affirmait plus étroitement sur tout le pourtour du grand coude de l’Euphrate. Elle ne se faisait pas encore très menaçante, puisque la Cappadoce fut, pour un certain nombre d’années, rattachée à la Galatie, ce qui reportait plus en arrière le centre d’action administrative[14]. Mais déjà se marquait la double direction dans laquelle la marche en avant devait se produire, Arménie et Mésopotamie, et la solidarité de ces deux régions. Un nouveau pas fut franchi par Trajan ; auparavant, il prit au sud un point d’appui supplémentaire, pour n’y être pas inquiété, et fit occuper par le légat de Syrie le royaume des Nabatéens de Pétra. La province d’Arabie (105/6) reçut un gouverneur propre, une garnison particulière ; l’annexion s’opéra si aisément[15] qu’Hadrien ne se fit aucun scrupule de la ratifier plus tard. Puis Trajan entreprit sa formidable guerre contre les Parthes, Elle se place à la fin de son règne ; aussi ses annexions, abandonnées par le successeur, n’eurent-elles qu’une durée insignifiante ; elles étaient considérables en revanche et formaient trois provinces ; on ne peut d’ailleurs définir exactement la situation ni l’étendue de cette Assyria que les monnaies ne nomment pas[16]. Après lui l’obscurité s’étend sur les événements de Mésopotamie. Faut-il admettre, avec Marquardt et Rawlinson, que la guerre de L. Verus (162-5) fit passer sous l’obédience romaine la Mésopotamie occidentale jusqu’au Khaboar ? Les profils d’empereurs, qui apparaissent au droit de certaines monnaies d’Édesse et de Garrhae[17], sont en effet un argument en ce sens ; mais aucune province nouvelle n’en résulta ; les princes locaux ne furent pas détrônés. Septime Sévère consomma tout au moins l’annexion, comme l’atteste la formation des légions parthiques. Ce territoire fut âprement disputé par les rois parthes : Vologèse, Artaban mirent tout en œuvre pour reprendre l’Osrhoène, et Caracalla fut constamment harcelé ; finalement les Romains l’emportèrent. Au IIIe siècle, c’est presque un champ de bataille permanent[18]. Nos sources sont maigres, peu claires, et laissent entrevoir des états de fait plutôt que de droit. L’Osrhoène, sous Valérien, est reprise par les Perses ; mais Odenath, ce roitelet arabe, qui occupe dans l’empire une situation sans précédent, les expulse et les poursuit jusqu’à Ctésiphon[19], exemple qu’imita plus tard Carus[20]. Ces marches audacieuses restent sans résultat, puisque après les opérations de Galère les limites de l’empire restent fixées le long du Khabour ; les ambitions de Rome ne visent plus autant la capitale des Perses ; elle cherche à accroître plus au nord ses possessions.

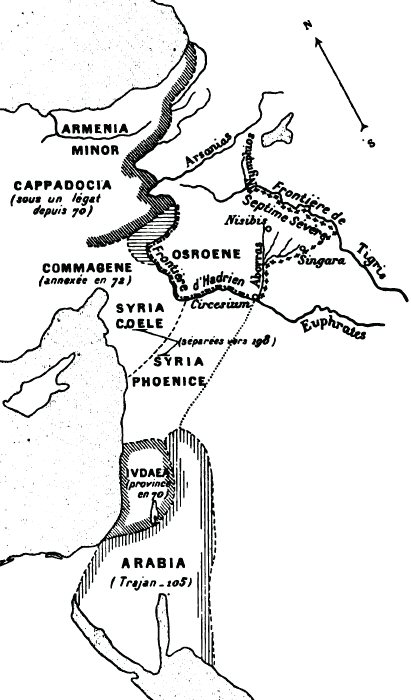

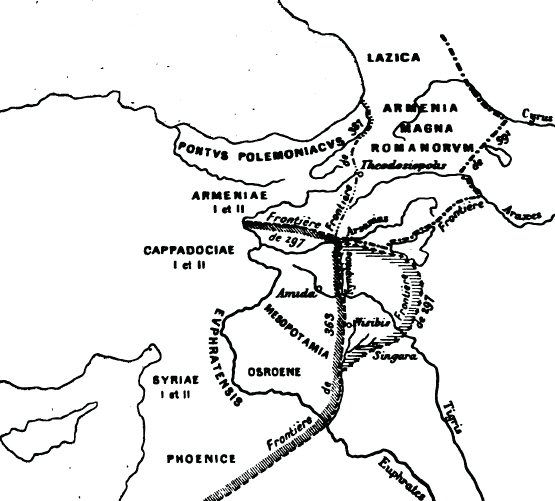

Fig. 1. — Frontière d’Orient avant Dioclétien. Elle annexe les gentes trans Tigridem que Jovien dut ensuite (en 363) rétrocéder en grande partie, après la désastreuse campagne de Julien. A la suite de longues controverses[21], en vue de situer ces gentes et de concilier Pierre Patrice[22] avec Ammien[23], on est parvenu à une interprétation qui paraît certaine[24]. Il ne faut pas entendre à la lettre ce terme de Transtigritanae ; car l’une au moins de ces gentes, la Zabdicène, était au sud et à l’ouest du Tigre supérieur. En outre, Pierre Patrice commet une bizarre erreur en parlant de ce fleuve comme frontière ; de plus, il n’énumère pas tous les districts acquis par Dioclétien (Sophène, Anzitène, Ingilène, Sophanène, Arzanène, Moxoène, Kordyène, Zabdicène, Réhimène), qui s’étendaient de l’Euphrate à la Gordyène ; Ammien, par contre, cite uniquement ceux que Jovien restitua — les cinq derniers nommés, tous situes entre le Nymphios et la Gordyène, — tandis que cet empereur gardait ceux de l’ouest, situés entre le Nymphios et l’Euphrate et dépassant au nord l’Arsanias ou Mourad-Sou. En deçà du Tigre, d’autre part, et à la même date de 363, la frontière rétrogradait, de Singara, à une ligne nouvelle, passant entre Data et Nisibis et prolongeant le Nymphios.

Fig. 2. — Frontière d’Orient depuis Dioclétien. Depuis lors, il n’y eut plus de changement en Mésopotamie. En Arménie, les variations furent moins nombreuses. Pendant des siècles, les Romains n’exercèrent, au-delà du Kara-Sou et du Lycos-Boas, qu’une action diplomatique tracassière. Enfin, dans les dernières années du IVe siècle[25], un partage amiable s’opéra entre eux et la Perse : ils reçurent un cinquième environ, le plus occidental, du royaume arménien. En 591, l’Arménie byzantine s’accrut encore de quelques districts abandonnés à Maurice, en retour de l’assistance qu’il avait prêtée à un compétiteur au trône des Sassanides. Les sources grecques sont vagues sur celle nouvelle démarcation ; la critique des sources arméniennes a été faite par Hübschmann[26], dont j’adopte, faute de compétence personnelle, les conclusions et le tracé. On trouvera ce dernier sur une des cartes que je joins à cet historique (fig. 1-2), pour marquer de façon plus frappante les variations de la frontière d’Orient au cours des siècles. § III. — Les habitants de la zone frontière. Les populations qui s’espaçaient ou s’entremêlaient du Caucase à la Judée nous intéressent à double titre : Rome et Byzance y trouvèrent tour à tour des ennemis et des auxiliaires ; il n’est donc pas inutile de connaître ce qui nous en est rapporté. Renseignements fragmentaires, entachés de partialité, suspects de confiner à la légende quand ils dérivent des auteurs nationaux — surtout pour l’Arménie — ou de traduire une vue étroite et mesquine lorsqu’ils viennent des Byzantins. Ces informations ne commencent guère à se répandre qu’à la fin de la République, à l’occasion des guerres d’Orient. Elles ne permettent pas toujours de localiser exactement les peuplades et nous font constater des changements dans leurs qualifications. Néanmoins ce sont bien toujours les mêmes peuples, et qu’on retrouve du Ier siècle avant notre ère jusqu’à la conquête musulmane. Ibères, Albains, Arméniens, Juifs, Arabes intéressent les sept siècles de cette histoire, et comme ils ont gardé, sans changements essentiels, la plupart de leurs caractères ethniques, on peut les passer en revue un à un sans risque d’anachronismes. Entre le Caucase et l’Arménie s’étend une contrée qui semble aujourd’hui, à première vue, avoir une certaine unité depuis que l’occupation russe l’a tout entière absorbée. Successivement tiraillée entre l’Orient et l’Occident, elle comprenait un grand nombre de cantons et de peuples distincts. Pays fertile, largement irrigué, et surpeuplé, la Géorgie manquait de voies de communication ; sa topographie, moins tourmentée que celle de l’Arménie, l’isolait cependant des grands courants d’échange et en assurait le morcellement[27]. Les différentes races qui y vivaient, exposées aux irruptions des barbares du Caucase, furent d’abord aussi en lutte avec les Arméniens dont elles subissaient la suzeraineté et qui les tyrannisaient. Cette situation[28] se prolongea une soixantaine d’années, jusque vers 55 de notre ère. L’influence romaine, en même temps, s’était infiltrée dans la partie occidentale[29], tandis que les Perses, partis de l’Atropatène, pénétraient à l’autre extrémité. Le pays ne fut jamais soumis en bloc à l’un ou l’autre des deux adversaires[30], mais la ligne de partage eut presque toujours quelque chose de flottant et d’imprécis. Dans cette contrée, on rencontrait successivement d’ouest en est les Colques, les Ibères et les Albains. Les premiers semblent avoir habité surtout la côte du Pont-Euxin entre Dioscurias et Apsarus ; c’est là que les placent Scylax et après lui — peut-être d’après lui — Strabon, Pomponius Mêla, Pline et Ptolémée. Arrien seul, dans le Périple, étend le nom de Colchis jusqu’à la région de Trébizonde. Les Romains ne conservèrent très longtemps dans ces parages que des comptoirs maritimes et quelques châteaux forts. Simples de mœurs, vivant surtout de blé noir, ces gens cultivaient un sol fécond et pratiquaient probablement l’élevage, car Arrien rappelle, parmi les tribus entre lesquelles cette race se divisait, les Ήνίοχοι[31] ou conducteurs de chars. Il nomme aussi les Lazes[32], établis généralement au nord du Phase, et dont le nom unit par s’appliquer à tous les habitants de la Colchide[33]. Leur capitale était Archéopolis, bâtie sur un rocher à pic, au bord de ce cours d’eau[34]. Leur roi ne se convertit au christianisme que sous Justin[35] ; et cependant il avait avec Byzance des relations actives, auxquelles on attribuait la haute civilisation et la prospérité de cette fière et orgueilleuse nation[36]. Il tenait de l’empereur sa dignité royale ; libres de tout tribut, de toute obligation militaire, ses sujets s’opposaient surtout au passage des Huns ; ils commerçaient par mer avec le Pont, troquant des peaux et des esclaves contre du sel et du blé[37]. Les exactions que Byzance toléra au VIe siècle firent un instant hésiter les préférences de ce peuple ; mais ses pratiques chrétiennes lui interdisaient toute sympathie durable pour la Perse[38]. Parmi les peuplades secondaires qui relevaient plus ou moins des Lazes, Procope et Agathias[39] citent plusieurs noms, souvent déformés de l’un à l’autre : Apsariens, Athéniens, Bruchiens, Sagides, Apsiliens, Mosques, Misimiens. Ces auteurs procèdent par nomenclature et dans leurs descriptions vagues, qui parlent tour à tour de vastes solitudes, de torrents et forêts, de précipices, de montagnes inaccessibles et de districts fertiles, chaque peuple l’appelé est dit habiter au-delà du précédent. Dans la partie sud-est de la Lazique étaient les Tzanes, sur lesquels Byzance tenta imprudemment de s’assurer une suprématie directe, sans l’intermédiaire des Lazes[40]. Plus à l’est, dans la Géorgie actuelle, vivaient les Ibères[41] ; leurs domaines commençaient au col de Sarapan, qui conduit de la vallée de la Koura dans celle du Rion. Faut-il croire que, malgré leur éloignement de la mer, ils étaient plus civilisés que les Colques, par suite de l’influence romaine qui, de Trajan à Julien, y fut beaucoup plus effective ? On nous dit aussi que leur territoire, fertile en blé, huile et vin, était très peuplé[42], ce qu’expliquerait la salubrité du climat[43]. Ils connaissaient diverses classes sociales : nobles, prêtres, guerriers, esclaves[44]. L’influence perse fut prédominante chez eux depuis le Ve siècle[45]. Vers l’est, deux passages conduisaient en Albanie, ouverts par les cours d’eau l’Aragus et le Cyrus ; l’un franchissait la Cambysène, l’autre était défendu par les deux castella tout voisins d’Harmozica et de Σεύμαρα ou Σευσάμαρα[46]. L’Albanie se trouvait bornée à l’est par la mer Caspienne, dite mare Albanum au sud ; pays de pâturages pour chevaux, de culture aussi — par irrigation — et même de forêts[47]. Les Albains n’avaient été soumis ni aux Mèdes, ni aux Achéménides, ni aux Macédoniens. Leur premier contact sérieux avec les occidentaux se produisit sous Pompée en 65, quand ils se mirent à la suite de Mithridate[48]. Leurs clans étaient alors réunis sous un chef unique. Malgré la longue nomenclature des villes que Ptolémée cite en Albanie, et dont toute trace a disparu, il est peu tentant d’ajouter foi aux chiffres de Plutarque, suivant lequel Pompée aurait trouvé devant lui 60.000 fantassins et 12.000 cavaliers[49]. Les préférences de ce peuple hésitèrent, comme celles des Lazes, entre Romains et Parthes, Perses et Byzantins, Néanmoins, il imita plus volontiers les institutions politiques des Arsacides. Albains et Ibères constituaient surtout une infanterie des plus estimables[50], d’un utile concours pour les opérations de guerre en montagne, et qui ne fut inégale qu’aux légionnaires ; ils avaient contre eux, dans ces premiers combats, leur médiocre armement, le faible obstacle qu’opposaient aux coups les peaux de bêtes dont ils se couvraient. Plutarque se fait l’écho d’une opinion plus avantageuse sur les Ibères ; mais les Albains eux-mêmes connaissaient déjà certains secrets stratégiques : Pompée ne traversa le Cyrus qu’avec beaucoup de peine ; les barbares en avaient fortifié la rive par une palissade de troncs d’arbres. Il n’y avait, pour ainsi dire, pas de chemins dans la Transcaucasie antique[51]. Certaines régions passaient pour à peine accessibles ; il est curieux de lire dans Procope ce qu’il raconte des Tzanes[52] : ces gens-là vivaient indépendants, même sans gouvernement organisé, vénérant comme des dieux les bois et tous les animaux ; ils tiraient leur existence du vol et du brigandage, ne pouvant cultiver un sol rude et infécond, et accablés par un hiver perpétuel. Justinien les aurait le premier arrachés à cet isolement farouche ; il aurait fait abattre les arbres qui obstruaient tous les passages, ouvert des chemins même aux troupes de cavaliers[53] et bâti dans ce pays reculé des castella où campaient des garnisons romaines. Mais il y a sûrement quelques amplifications dans ce tableau. Ce qui nous est conté de l’ancienne Arménie n’est pas moins fait pour nous surprendre : comment ce pays montagneux[54] pouvait-il fournir des troupes de cavalerie excellentes, à même de rivaliser avec les escadrons des Parthes ? Il est digne d’attention qu’Antoine avait fait fond sur les 16.000 cavaliers qu’Artavasdès lui avait promis, et dont l’absence lui causa de graves embarras[55]. Contre Lucullus, Tigrane menait 55.000 chevaux, dont 17.000 bardés de fer, comme leur cavaliers, qui se servaient de la lance[56]. Cette cavalerie était réunie par les nobles (naxarars) de la contrée. Sous Maurice, à la fin du VIe siècle, elle avait la même réputation ; l’empereur ordonne de la lever tout entière, il l’exige comme tribut prélevé sur le pays et se dispose à la faire passer en Thrace[57]. La nature du terrain se prêtait pourtant bien mal aux évolutions de ces troupes. Lucullus en fit l’expérience lorsque aussitôt après l’équinoxe d’automne un froid terrible le saisit en Arménie. Les chevaux ne trouvaient plus à boire dans les rivières gelées et la glace, se rompant sous leurs pas, leur coupait de ses tranchants les nerfs et les jambes. Le pays, presque partout couvert de bois, n’avait que d’étroits sentiers, où les soldats ne pouvaient marcher sans être trempés de neige ; les nuits se passaient dans des lieux humides et fangeux[58] ; là où s’ouvrait une plaine, elle était envahie par des touffes de roseaux[59]. C’est que l’Arménie était extrêmement favorable à l’élevage des chevaux, tout comme la Médie Atropatène du nord, qui y faisait suite et lui ressemblait[60] ; l’idée vint naturellement aux habitants d’utiliser cette ressource, non seulement pour la vie économique, mais aussi pour la défense militaire ; les districts de Comisène et d’Orchistène notamment fournissaient un fort contingent de montures de guerre[61]. Et d’ailleurs on pouvait tirer un revenu de la location de cette cavalerie, empruntée par des armées étrangères pour des opérations sur un autre théâtre. En outre, l’influence des Parthes, hardis cavaliers, contribua sans doute grandement à former les institutions militaires des Arméniens qui paraissent leur avoir emprunté leur costume et leur armement[62], de même qu’ils firent entrer dans leur langue, thrace d’origine, bon nombre de mots iraniens[63]. On a peine à croire que dans ces contrées, aujourd’hui si déchues, la tactique et la stratégie aient pu atteindre à un développement dont les récits de guerres nous livrent des témoignages formels et concordants. En Gordyène, région qui avoisinait la haute vallée du Tigre, les habitants avaient la réputation d’être des architectes, des ingénieurs militaires incomparables, réputation qui les avait fait employer en cette qualité par Tigrane[64]. Le roi emmenait « des pionniers pour ouvrir des chemins, jeter des ponts, nettoyer les rivières, couper des bois et faire les autres travaux nécessaires ; ils étaient 35.000, rangés à la queue de l’armée[65]. On apprend encore par Plutarque qu’il était facile aux Arméniens d’acquérir et de conserver l’hégémonie sur toutes les peuplades de la Transcaucasie et de s’en faire autant d’auxiliaires pour leur propre cause. Nous verrons ailleurs la politique suivie par les deux grands empires rivaux à l’égard de ce pays, les ententes qu’ils conclurent à son sujet. Les sentiments des Arméniens envers les Occidentaux ou les Perses restent un peu impénétrables. Les procédés dont ils usèrent vis-à-vis des Grecs les avaient rendus odieux à ces derniers[66] ; ces rancunes paraissent avoir longtemps duré : à la fin du vie siècle, lors de compétitions dynastiques en Perse, les Arméniens, d’après un de leurs historiens, Jean Mamigonien, embrassèrent aussi le parti de Chosroes et lui envoyèrent 30.000 hommes, à joindre aux 70.000 des Byzantins ; ce furent les premiers seuls qui remportèrent la victoire, car les Grecs crurent manquer a leur dignité en restant avec les Arméniens ; ils firent bande à part et manquèrent l’ennemi[67]. Au début, Romains et Parthes cherchèrent pareillement à gagner les chefs des principales familles ; mais, avec le temps, l’Arménie semble être devenue moins aristocratique ; du moins les naxarars, sous le régime perse, étaient tenus systématiquement en dehors des affaires d’État. En revanche, ils continuaient à dominer l’armée, formée surtout des bandes féodales de cavaliers. Sébéos nous donne le texte d’une lettre de plaintes que l’empereur Maurice fit écrire au roi de Perse contre tous les chefs arméniens et leurs troupes : C’est une nation fourbe et indocile ; ils se trouvent entre nous et sont une cause de troubles. Moi, je vais rassembler les miens et les envoyer en Thrace ; toi, fais conduire les liens en Orient. S’ils y périssent, ce sont autant d’ennemis qui mourront ; si, au contraire, ils tuent, ce sont des ennemis qu’ils tueront, et quant à nous, vivons en paix. Mais s’ils restent dans leur pays, il n’y a plus de repos pour nous[68]. Il faut bien reconnaître la situation difficile des rois d’Arménie. Ammien Marcellin[69] nous représente Arslak, fils de Tiran, comme fidèle aux Romains, malgré les sollicitations perses ; Moïse de Chorène[70] en fait un contempteur de l’empire byzantin. Il doit y avoir dans ces deux affirmations quelque vérité ; il pouvait, chez les uns, passer comme sympathique aux Romains et se voir ailleurs soupçonner de persophilie[71]. Ces rois se sentaient vivement pressés, comme tiraillés de part et d’autre ; ils se mariaient, tantôt avec des princesses grecques, tantôt avec des femmes perses, et ces alliances chez les deux races, à tour de rôle, contribuaient à balancer leurs préférences, donnaient quelque chose de contradictoire à leur renommée. Il serait imprudent déjuger toute la nation arménienne d’après la conduite de ses rois, généralement acceptés, sinon imposés, par un des deux empires à rencontre de l’autre[72]. C’est parce que les armes romaines avaient placé Tiridate sur le trône d’Arménie que celui-ci, à la fin du IIIe siècle, poussa jusque vers Ctésiphon ses incursions répétées[73]. La religion ne fut pas non plus sans influence sur les relations extérieures des Arméniens : Tiridate, converti par Grégoire l’Illuminateur, avait imposé le christianisme à ses sujets par le fer et par le feu ; un vif mécontentement s’ensuivit chez beaucoup d’entre eux[74], que les Perses surexcitèrent, et il en résulta une campagne de brigandages sur les frontières romaines[75]. Mais le courant chrétien demeura le plus fort en Arménie ; aussi, quand Julien l’apostat, pour sa guerre persique, sollicita des secours de ce côté, il se heurta à une sourde résistance[76]. A la bataille du Yarmouk, qui livra la Syrie aux Arabes, un contingent arménien figurait dans l’armée byzantine ; ce fut sa défection qui, selon un auteur musulman, entraîna la défaite des Grecs[77]. Les Géorgiens restèrent fidèles à la cause chrétienne ; mais le plus grand nombre des Arméniens passèrent volontiers sous la domination du roi ismaélite, comme ils l’appelaient[78]. Celle-ci était assurée, inévitable ; on ne peut critiquer trop haut les Arméniens d’avoir hâté le dénouement. Entre l’Arménie et la Syrie proprement dite, il y eut quelque temps deux souverainetés minuscules ; celles de Commagène et d’Osrhoène. De la première le philhellénisme était notoire[79]. Peu de gens furent dupes du complot que Caesennius Paetus, sous Vespasien, était censé avoir découvert ; il fallait un prétexte à l’annexion pure et simple du pays[80]. Il n’en fut pas tout à fait de même en Osrhoène : l’Euphrate bornait le pays à l’ouest ; la dynastie des Abgars pouvait se croire un peu à l’abri derrière cette frontière. Ces princes jouèrent plus d’une fois double jeu entre Romains et Parthes[81] ; l’approche de Trajan, avec une armée formidable, rendit l’un d’eux fort déférent[82]. Même Septime Sévère laissa subsister cette royauté[83] ; quand on se méfiait d’elle, on se bornait à lui imposer des procurateurs spéciaux[84]. Elle ne commandait pas à une race unique ; le fond principal de la population était nabatéen, mais divers éléments ethniques s’y mélangeaient. On en peut dire autant des nombreuses principautés de la Cœlésyrie méridionale et de la Palestine, qui furent absorbées plus ou moins tôt, au cours du Ier siècle de notre ère[85], et se trouvaient pour une bonne part en dehors des limites géographiques de ce travail. Les villes un peu considérables comprenaient notamment des citoyens romains ou des vétérans romanisés par un long service dans l’armée ; des Grecs, descendants des Macédoniens transplantés dans le pays ou des indigènes hellénisés sous les Séleucides. Ces deux groupes, entièrement païens à l’origine, puis christianisés, en masse également, à divers moments des trois premiers siècles, représentaient en Syrie la nation maîtresse et souveraine. Il en faut mettre à part les Juifs, longtemps réunis en noyau compact dans toute la Palestine et dispersés après leur révolte sous Hadrien[86]. Un certain nombre demeura en différents points de la Syrie ; il en émigra plus encore en Mésopotamie, dès le temps de la première persécution qui suivit la guerre de Titus ; et ils saisirent toutes les occasions d’affirmer leur hostilité contre les Romains[87]. De bonne heure, dès l’époque républicaine, ils avaient noué des intrigues avec les Parthes[88], qui, en face de la puissance romaine envahissante, leur apparaissaient comme des amis. L’alliance parthe avait à leurs yeux un immense prestige qui survécut à plus d’une déception[89]. Ils n’hésitèrent pas, durant la guerre d’Orient de Trajan, à susciter une vaste insurrection, qui s’étendit même à la Mésopotamie et que le lieutenant impérial, Lusius Quietus, réprima avec une extrême rigueur[90]. Dans ce pays, ils retrouvaient en foule les souvenirs bibliques ; le roi Agrippa Ier avait fait rappeler à Caligula par ses ambassadeurs[91] que des Israélites se rencontraient dans toutes les villes populeuses d’outre-Euphrate. Ce fut encore pire plus tard. Si les Parthes ne voulaient guère, pour ces gens-là, se hasarder hors de leurs frontières, ils firent en revanche un sympathique accueil aux victimes de la guerre de Judée. Ni3ibis, entre autres cités, reçut un grand nombre d’expulsés. C’est sans doute grâce aux sourdes manœuvres des Juifs que, d’après l’auteur anonyme dont la chronique est présentée sous le nom de Josué le Stylite, l’opinion publique eu Mésopotamie était en général défavorable aux Romains ; du moins c’est par leur trahison que Constantia faillit être prise sous Anastase[92]. Aux VIe et VIIe siècles, ce sont des adversaires acharnés et systématiques. En 530, les 50.000 Samaritains réfugiés auprès du roi de Perse, après leur soulèvement que l’empereur avait châtié, excitent Cavad à recommencer la guerre, promettant de lui livrer les Lieux Saints où se trouvaient de nombreuses offrandes princières, une grande quantité d’or et d’argent et une infinité de pierres précieuses[93]. Chosroes suivit plus tard ce conseil ; alors les Juifs d’Antioche provoquèrent un mouvement contre les chrétiens ; ils tuèrent le patriarche de cette métropole, et les chrétiens par milliers[94]. Phocas envoya contre eux des troupes qui infligèrent une répression rigoureuse ; ils n’en devinrent que plus violents : quand les Perses, sous Héraclios, arrivèrent jusqu’au Jourdain et mirent en feu la Palestine, les Juifs leur achetèrent des chrétiens, chacun suivant ses ressources, afin de mettre à mort eux-mêmes ces captifs abhorrés[95]. Ils avaient, du reste, cette excuse que Phocas voulait les convertir malgré eux[96]. On comprend donc qu’assurés de rencontrer chez les Arabes un plus grand libéralisme, ils aient volontiers favorisé la cause des nouveaux envahisseurs[97]. Sur les Arabes avant la conquête de la Syrie, nous ne tirons presque aucun renseignement de leur propre historiographie[98], et ce qui peut intéresser leurs rapports avec les Romains et les Byzantins nous est transmis seulement par les écrivains de langues classiques[99]. Les Arabes ont causé bien des difficultés à la police romaine avant de devenir un facteur important dans la politique extérieure et militaire des Césars. Le grand désert qui s’avance en éperon entre l’Euphrate et la Palestine a des limites imprécises qui, suivant les saisons, s’éloignent ou se rapprochent des centres d’habitation permanents. Sur ces lisières campaient et se déplaçaient sans cesse des bandes de cavaliers adonnés au pillage, dont ils tiraient leur subsistance. Ces Arabes nabatéens tenaient à l’origine tous les territoires qui, à l’est de la dépression du ghôr, pouvaient être utilisés pour l’élevage ou la culture. Durant plusieurs siècles, ils se sont pour la plupart immobilisés dans leurs coutumes et leurs traditions, et ce qu’en écrivait Diodore de Sicile garda longtemps toute sa valeur : Aucun peuple ne les a soumis, parce qu’ils n’ont aucun établissement fixe qu’on puisse saisir et conserver ; ils se contentent de l’air libre ; ce qu’ils nomment leur patrie, c’est la solitude ; ils évitent de séjourner près des rivières et des fontaines, de crainte que cet appât n’attire des ennemis dans leur voisinage. Défense est faite chez eux de semer ou planter ; qui construirait une maison serait puni de mort, car l’homme qui s’assujettit à de pareilles commodités, doit subir un maître s’il n’en veut pas être dépouillé. Parmi eux, il est des pasteurs, qui élèvent des chameaux ou des brebis ; d’autres vont vendre sur la côte les aromates de l’Arabie Heureuse. Très jaloux de leur liberté, dès qu’ils apprennent l’approche d’un adversaire, ils entrent dans le désert, que l’aridité rend aux autres infranchissable, et qui leur sert de rempart. Dans leur sol, argileux et mou, ils creusent de vastes et profondes cavernes, où ils laissent s’engouffrer les eaux de pluie ; ils en bouchent l’orifice étroit, qui n’est marqué sur le terrain uniforme que par un signe imperceptible, d’eux seuls connu. Vers l’Idumée, à deux jours du plus proche village, une tribu possédait une retraite souterraine, où demeuraient vieillards, femmes et enfants, quand les hommes allaient au marché[100]. Malgré la rareté des pluies, les fréquentes invasions de criquets, le blé poussait abondamment, comme aujourd’hui, dans la plaine du Haouran[101]. Mais les nomades de la steppe pillaient les récoltes une fois mûres ; ils se cachaient dans les cavernes, s’ouvrant sous les pas ou au flanc des rochers, que le travail des eaux intermittentes avait pratiquées dans les calcaires de la contrée[102]. Quand ce brigandage n’était pas le fait des Arabes eux-mêmes, ils protégeaient les voleurs trachonites qui s’y livraient[103]. Les populations sédentaires leur étaient odieuses : Vespasien avait à son service dans la guerre de Judée un corps considérable d’Arabes, animés contre les Juifs de cette haine habituelle entre voisins[104]. Antigone, reprenant le projet d’Alexandre, avait tenté en vain de les soumettre ; ils affrontèrent moins volontiers la puissance militaire romaine[105], et commencèrent dès lors à pratiquer une politique cauteleuse qui longtemps leur réussit. Rome avait d’abord maintenu en Syrie nombre de petites principautés ; elle-même était agitée par les guerres civiles ; il était facile aux chefs nabatéens d’intervenir subrepticement dans toutes les intrigues de l’Orient et de profiter des conflits de tout ordre pour mettre à prix leur assistance ou razzier leurs voisins. Ils relevaient alors, plus ou moins nominalement, d’un roi dont la capitale était Pétra. Ce roi mit 50.000 guerriers à la disposition d’Hyrcan, contre Aristobule[106] ; un de ses successeurs assura une retraite à Hérode fugitif[107]. Il y avait déjà, à cette époque, des Arabes armés à la manière des Parthes, dont ils se faisaient volontiers les alliés[108]. L’un de ces chefs, Alchaudonius[109], toujours prêt à passer du côté du plus fort, prit leur parti contre Crassus[110], puis se mit aux gages de l’insurgé Cæcilius Bassus[111]. Avec Cassius, ils poursuivirent leur politique tortueuse[112] ; Malchos soutint Pacorus ; Ventidius le châtia en lui imposant de lourdes contributions[113]. Ce peuple rusé avait bien vile aperçu les avantages que lui offriraient le régime nouveau appliqué à la Syrie elles embarras intérieurs de la République romaine. S’appuyant sur les données de l’onomastique, Ernest Renan[114] a constaté, dans les centres d’origine araméenne, comme Émèse, Palmyre, Damas, une poussée, une invasion de la langue arabe, qui correspond à l’avènement simultané d’un grand nombre d’émirs arabes dans les villes de la Syrie vers l’époque où le puissance romaine commença à s’y établir. Alors apparaît le nom de Saracénes, inconnu auparavant, qui alterne chez les auteurs avec Arabes ou Scénites. Pour se défendre d’eux, Hérode semble avoir organisé une ligne de postes fortifiés, commandés par des έπαρχοι, sur sa frontière orientale. Mais tous les petits royaumes syriens disparurent ; Trajan annexa également le royaume nabatéen el en fil la province d’Arabie. L’Empire, lui aussi, établit une rangée de forteresses, marquant les limites de sa domination. Ce système, dont les débris actuels révèlent encore la sage et prudente disposition, pouvait suffire à la police de la contrée ; à cet égard, l’Arabie présenterait avec l’Afrique de frappantes analogies. Mais les vraies difficultés n’étaient pas là, et c’est l’ambitieuse politique romaine qui devait elle-même surexciter chez les Arabes l’instinct de pillage héréditaire. La Mésopotamie était une mosaïque de peuples : dans les rares parties arrosées, des villes avaient pris naissance, où vivaient des commerçants grecs, juifs, syriens, babyloniens, etc. Les Arabes n’y séjournaient pas, s’y montraient à peine ; mais à eux les vastes étendues comme celles qu’a décrites de visu Ammien Marcellin[115], les milles et milles de pays plat et aride, où l’on ne trouve à boire qu’une eau saumâtre et fétide, à manger que des plantes d’herbes amères, où on ne se procure une nourriture, peu saine encore, qu’en tuant les chameaux et les autres bêtes de somme. En pénétrant dans ces plaines d’au-delà de l’Euphrate, les armées romaines envahissaient beaucoup moins le territoire parthe que le domaine arabe. La solution adoptée pour l’état de Pétra n’était plus ici d’application facile ; la Mésopotamie, pour ingrate qu’elle fût, ne présentait pas ce désert presque infranchissable, qui commençait dès le centième mille à l’est de la mer Morte. Les Arsacides, fatalement, devaient résister à l’invasion romaine. Jouissant, par la nature des lieux, d’une large autonomie de fait, les Arabes ne pouvaient rester neutres entre les deux adversaires ni se lier définitivement aux intérêts de l’un d’eux[116]. Les conditions géographiques et historiques ont donc contribué plus que tout au caractère ethnique de cette natio pernicisiosa, comme l’appelle Ammien qui l’a décrite à grands traits[117] : Guerriers demi-nus, un sayon de couleur les enveloppe jusqu’à la ceinture ; ils se portent en tous lieux, en paix ou en guerre, montés sur leurs chevaux rapides ou leurs maigres chameaux ; pas un ne manie la charrue, ne cultive les arbres ou les champs. Ils errent en permanence à travers les grands espaces, sans foyers, sans lois établies ; vita est illis semper in fuga. Leurs femmes mercenaires, souvent épousées à temps, se marient ici, enfantent là, élèvent leurs rejetons ailleurs encore. Ils vivent de venaison, de lait, d’herbages, de volatiles pris à lâchasse ; mais le blé et le vin généralement n’entrent pas chez eux dans la consommation[118]. Une représentation figurée des guerriers de cette race nous est donnée par un des bas-reliefs de Chapour, qui, selon l’interprétation très raisonnable de Flandin[119], est relatif aux victoires de Sapor Ier sur Valérien. On y voit des chameaux, accompagnés de plusieurs hommes de haute stature, au type sémitique accusé, portant une coiffure dont la matière est indécise, en forme de calotte hémisphérique, et sous laquelle passe un couvre-nuque[120]. On peut encore tirer quelque parti des monnaies du gouverneur de Syrie M. Æmilius Scaurus, au Ier siècle avant notre ère. Quelques-unes rappellent la soumission d’Aréthas, roi nabatéen de Pétra ; il est à genoux, en suppliant, désarmé, tenant la longe d’un chameau. Ce dernier supporte, suivant les variantes, ou un bât, ou cette selle surélevée d’où les Arabes décochaient leurs flèches de très haut[121]. L’avènement des Sassanides, plus hardis, plus persévérants que les rois parthes, eut pour effet, croirait-on, d’enhardir les Scénites, en multipliant leurs occasions de rapines. Il semble bien aussi que les tribus du sud aient alors commencé une nouvelle immigration en territoire romain, à la faveur du désarroi administratif qui marque le IIIe siècle de l’Empire. Dès cette époque, par suite d’une tolérance qu’imposaient peut-être les circonstances, on voit quelques tribus isolées s’établir en dedans de la ligne des postes, notamment dans la région de Bostra et dans celle de Damas. Ces tribus avaient à leur tête leurs cheikhs nationaux, investis par l’autorité romaine, un peu comme les princes maures dans l’Afrique berbère ; administrativement, on leur donnait le titre de phylarques[122]. Peu à peu, ces enclaves arabes se multiplièrent : on les organisa militairement, on les groupa par provinces ; il y eut quelque temps des phylarques de Palestine, d’Arabie[123]. Mais d’autres, en grand nombre, restaient en dehors des frontières, ad furta bellorum adpositi, suivant l’expression d’Ammien, et se vendant au plus offrant. Le roi de Perse, Sapor, après beaucoup de difficultés, les avait entraînés dans son parti ; Constance parvint à les lui enlever[124], et à Julien ils proposèrent eux-mêmes leur assistance, qui fut acceptée[125]. Un puissant étal arabe s’était constitué, ayant pour capitale Hira, au sud de l’ancienne Babylone, au profit d’une famille unique ; il reconnaissait la suzeraineté de la Perse, mais ces vassaux entreprenants intervinrent parfois jusque dans les affaires intérieures de l’empire iranien. Eux-mêmes, selon toute apparence, et contre la volonté des mages, lui imposèrent pour souverain, après Izdegerd (vers 418), l’ancien roi d’Arménie Bahram (Βαραράνης), élevé parmi les Arabes de Mésopotamie, dont il avait gardé les usages[126] ; dans ses guerres, il était accompagné d’innombrables auxiliaires saracènes[127]. Ces nomades tenaient perpétuellement en haleine les ducs romains de la frontière ; sous Anastase, ils firent de fréquentes incursions en Euphratésie et jusqu’en Palestine[128] ; d’autres suivirent sous Justin[129]. Les annalistes byzantins, en signalant leurs brigandages, ajoutent d’ordinaire qu’un chef romain partit à leur rencontre et les vainquit[130]. Il y aurait illusion à prendre au sérieux ces victoires ; les escadrons volants, à la première escarmouche, se dérobaient, et revenaient à l’improviste peu de jours après. Certaines chroniques particulières marquent plus exactement les ravages causés par leur venue[131]. Il était fatal que les Romains voulussent, au plus tôt, essayer à leur égard du système de la fédération. Il semble, d’après les inscriptions sémitiques et les testes orientaux, qu’au IVe siècle le gouvernement impérial ail eu quelque temps pour allié un certain Imroulqais, roi de tous les Arabes et, d’autre part, tenant des rois de Perse son investiture. Il se serait donc entendu avec les princes de Hira pour assurer la police des frontières syriennes, d’où le caractère persan de certaines décorations dans les ruines du limes[132], notamment au palais de Mchatta, œuvre, non pas d’un Ghassanide, mais d’un Lakhmide du même temps[133]. Essai paradoxal, marché où les Romains, si éloignés de Hira, ne pouvaient manquer d’être dupes. Que se passa-t-il par la suite ? Nous ne le savons pas ; nous avons trace seulement de longues négociations. Il faut tenir compte, en effet, du grand nombre d’ambassades envoyées par les Romains aux Arabes dans les dernières années du Ve siècle et au commencement du via. Nous en avons un aperçu par des fragments, trop courts, du récit de Nonnosos, fils d’Abram[134]. Son grand-père avait déjà, sous Anastase, reçu semblable mission auprès du phylarque Aréthas, dont le fils désolait la Palestine et la Phénicie, et avec qui l’on voulait conclure un traité de paix. Ces nomades avaient des liens de famille même avec ceux de l’Arabie intérieure (Nedjed), qui s’aventuraient parfois jusqu’aux frontières romaines. Jugeant instable cette situation, Justinien essaya d’un système opposé et, au lieu de continuer, comme ses prédécesseurs, à ratifier l’autorité acquise par un chef de tribu sur tel ou tel canton[135], il créa un état arabo-romain, pour servir de contrepoids à l’état arabo-perse de Hira[136]. Ainsi, depuis 531, il y eut un phylarque général, le chef de la famille des Ghassanides[137], dont l’autorité s’exerça sur les Saracènes de toutes les provinces orientales de l’ancienne Syrie et rayonna dans le désert. Il était chargé de contenir les gens de Hira et leur indomptable chef Alamoundar ; on vit en effet ces deux phylarques en contestation personnelle à propos de la région appelée strata, champ de pâturages au sud de Palmyre[138] ; mais les deux empereurs ne pouvaient se désintéresser de la querelle, qui envenimait leurs griefs réciproques. Procope garde un absolu scepticisme sur l’efficacité de la nouvelle mesure de Justinien : Alamoundar n’en causa pas moins de dommage aux Romains, soit qu’Aréthas jouât de malheur ou, à chaque fois, se rendît au plus vite, on ne sait au juste ; Alamoundar, qui se fit très vieux, ravagea perpétuellement l’Orient sans rencontrer d’opposition[139]. Il y avait, à vrai dire, entre les deux groupes de Scénites, un motif d’hostilité des plus graves, la différence de religion. Les gens de Hira étaient païens ; au contraire, parmi les sujets des Ghassanides, un très grand nombre étaient passés à la confession chrétienne[140]. Les conversions commencèrent chez eux au IVe siècle[141] ; les anachorètes exerçaient un grand prestige sur les enfants du désert[142]. De part et d’autre, le fanatisme était ardent, comme les convictions. S’il en faut croire Procope[143], les Saracènes vassaux de la Perse laissaient au moins quelque répit à leurs adversaires d’Occident pendant les deux mois qui suivaient le solstice d’été. Cette période était réservée aux sacrifices religieux et se passait sans qu’ils fissent aucune incursion en territoire étranger. Ils se rattrapaient ensuite. Il serait difficile d’établir une comparaison entre les deux groupes de Saracènes[144]. Ceux d’Occident, du moins, avaient fort mauvaise réputation : Tacite[145], déjà, les signale comme prompts à battre en retraite. Sous Justinien, il leur arriva plus d’une fois de lâcher pied devant l’ennemi[146]. Après un succès, leur chef, craignant d’être dépouillé par les Romains du butin conquis, abandonne le quartier général avec ses troupes et se relire dans le voisinage[147]. Mais nous verrons que l’esprit de pillage et d’indiscipline était le défaut ordinaire des troupes de ce temps ; les Arabes le portaient à un degré supérieur, voilà tout. Les généraux romains étaient malavisés de les incorporer dans leurs armées[148] ; mieux valait leur abandonner une mission spéciale, comme celle que, selon Maçoudi, le prince Ocaidir reçut d’Héraclios, qui l’avait chargé de molester les caravanes de Médine[149]. Malgré leurs bons rapports avec les solitaires, les Arabes détroussaient les couvents, et la vie de saint Sabas nous fait connaître une demande adressée au gouvernement de Constantinople, en vue de la construction d’un château fort dans le désert pour protéger les monastères, διά τήν τών Σαρακηνών έπιδρομήν[150]. Les vassaux arabes de la Perse ne différaient guère sans doute des Saracènes chrétiens. Eux aussi possédaient cet art essentiel de surgir en un instant là où on ne les attendait pas ; ils constituaient des hordes indisciplinées, où les femmes se mêlaient aux hommes et combattaient aussi bravement[151]. Quelques-uns d’entre eux étaient revêtus d’une cuirasse, leur permettant de lutter de près avec la lance ; d’autres tiraient de l’arc. Ils ignoraient la poliorcétique ; le siège de Damas dura six mois[152]. Ce ne fut pas l’infériorité militaire des Byzantins, en face des musulmans, qui régla le sort de la Syrie. Ce fut d’abord une simple question d’argent ; la garde du désert d’Idumée était confiée à des Saracènes, moyennant une subvention qu’on cessa bientôt de leur verser[153]. Les mercenaires, ayant présenté leur réclamation au trésorier impérial, se virent insulter : C’est à peine si notre empereur trouve de quoi payer ses soldats ; il n’a rien à donner à des chiens ! Alors les Saracènes chrétiens restèrent simples spectateurs ; beaucoup même s’unirent aux musulmans, dont le chef eut l’heureuse pensée d’interdire à ses hommes les massacres et les dévastations inutiles. Il obtint ainsi la complicité des indigènes, fort précieuse à son ravitaillement[154]. Ajoutons que la notion des liens du sang, principe de la tribu, allait s’élargissant ; elle n’avait longtemps rapproché que les membres d’une même famille ; elle allait grouper, à l’appel de Mahomet, la race presque entière[155]. Mais je ne saurais développer cette idée sans m’écarter de notre sujet. § IV. — Les envahisseurs du Nord. A côté des peuples qui occupaient les régions sans fin disputées, il convient de signaler ceux qui, à diverses époques, y firent irruption du dehors, effrayant les deux adversaires au point de créer entre eux, contre ce danger nouveau, une union momentanée. En première ligne, je nommerai les Alains[156]. Ils formaient de nombreuses tribus, errant dans toute la Russie méridionale, de la Caspienne au Tanaïs, où ils avaient remplacé les Sarmates, d’abord sous le nom de Massagètes[157]. Pompée, le premier se heurta aux Massagètes, dans sa guerre contre Mithridate, et les repoussa vers la Caspienne. Puis ce fut Ventidius, légat d’Antoine[158]. Sous Tibère, c’est aux Romains qu’ils rendirent service : en faveur de Rome, Ibères et Albains livrèrent passage aux Alains, qui portèrent la dévastation en Arménie et chez les Parthes[159]. Néron avait projeté une expédition contre eux ; plus tard, ils revinrent saccager la Médie et l’Arménie ; Vespasien refusa son aide à Vologèse, et le roi Tiridate faillit être étranglé par le lasso de l’un d’eux ; il n’eut que le temps de trancher la corde avec son épée[160]. Dans les dernières années d’Hadrien, ils menaçaient même la Cappadoce ; c’est alors qu’Arrien écrivit son έκταξις κατ' Άλανών. Ils pénétraient, à travers le Caucase, par la passe de Dariel (Portae Caucasiae)[161], ou bien le long du rivage ouest de la Caspienne, où il faut chercher peut-être les Portae Caspiae de Pline l’Ancien[162]. Il faut laisser aux orientalistes et aux ethnographes le soin de les distinguer des Huns, dont le nom apparaît plus tard dans l’histoire, et de se reconnaître parmi les différentes races portant ce dernier nom, comme les Huns du nord, que les Perses appellent Turcs[163], les Huns Blancs ou Ephthalites[164], les Salures ou Khazares[165]. Nous ne savons rien non plus de très particulier sur les Costobocae[166] ; et toutes ces peuplades sont à peu près confondues dans la dénomination globale de Scythes par Ammien Marcellin, à qui nous devons une description générale de leurs pays et de leurs mœurs[167]. Selon lui, les Alains auraient peu à peu imposé leur nom aux races voisines, plusieurs fois vaincues par eux, comme celui de Perses s’étendit à l’ensemble des tributaires de l’Iran, et quelque chose d’analogue se serait produit pour les Huns. Tous ces groupes de barbares habitaient, ou plutôt se mouvaient, principalement à l’est et à l’ouest de la mer Caspienne[168]. Les Huns, dit Ammien, sont d’une férocité inouïe, il y a quelque chose de bestial en eux. Ils vivent comme rivés à leurs chevaux, sur le dos desquels ils vaquent à toutes leurs occupations. Leurs chefs ne portent pas le titre de rois. Légers à la course, ils ne savent faire que la guérilla ; excellents archers, ils usent de flèches au bout desquelles sont ajustés des os très effilés ; mais ils luttent aussi de près avec l’épée, et à l’aide de courroies entortillées ils tâchent d’enlacer leurs ennemis[169]. Le lait de leurs troupeaux, le gibier qu’ils tuent les nourrissent ; ils ignorent la culture, qui les attacherait au sol, et ils se déplacent sans cesse, transportant femmes et enfants sur des chariots couverts d’écorces, où eux-mêmes passent les nuits. Ils campent dans les prairies qu’ils trouvent en cheminant, rangent en cercle leurs attelages, font la cueillette des arbres fruitiers, puis repartent, poussant devant eux le gros et le menu bétail. Ils aiment par dessus tout la guerre et l’équitation ; les jeunes gens, accoutumés de bonne heure à prendre une monture, regardent comme un déshonneur d’aller à pied. Les Alains, à en croire Ammien, étaient un peu plus civilisés, moins cruels, mieux vêtus, fort semblables aux Huns pour le reste ; légèrement armés et agiles, grands chasseurs et pillards. Ardents au combat, avec la peau de l’ennemi tué ils caparaçonnent leurs chevaux. Tous sont libres de naissance[170]. A la défense des Portes Caspiennes, comme de la région transcaspienne, les Perses seuls étaient intéressés et devaient pourvoir ; toute irruption par le centre du Caucase menaçait au contraire les deux états. Ainsi s’explique le traité rapporté par le pseudo-Josué le Stylite[171] : en cas de guerre avec les barbares, Romains et Perses s’aideront mutuellement en armes ou en argent. Même les premiers en auraient retiré profit, car les Huns causèrent en Syrie des dommages sous Arcadios et Honorius. Mais les Perses surtout s’appuyèrent constamment sur cette clause ; ils obtinrent de l’or de Zénon pour la délivrance du général Péroze, fait prisonnier par les Huns. Ils essayèrent alors de dénaturer la convention, d’en déduire la soumission des empereurs de Constantinople à un véritable tribut annuel[172]. Cavad, en 496, demanda vainement de l’argent à Anastase, qui ne voulait consentir qu’à un prêt[173]. La guerre en résulta. Plus tard, il proposa la paix à Justinien, à condition que celui-ci contribuerait de son argent à garder les portes Caspiennes contre ces mêmes Massagètes[174] ; en réalité, le problème n’était plus de part et d’autre envisagé de la sorte ; on songeait moins à se garder en commun des peuplades barbares qu’à les jeter les unes sur les autres ou sur son adversaire. Cavad avait eu des Ephthalites dans son armée ; Chosroes les détruisit ensuite, à l’aide des Turcs à qui il paya tribut temporairement[175]. Quant à ces Alains qu’ils devaient refouler, les Romains les introduisaient parmi leurs troupes[176], et à coups de subsides ils débauchaient d’anciens vassaux des Perses, les Huns Sabires, race pourtant peu sûre et indisciplinée[177]. Nous n’avons pas à suivre le détail de cette histoire confuse et misérable ; elle aurait à peine un faible intérêt anecdotique, si elle ne servait à mettre dans tout son jour la politique des deux grands empires à leur déclin : on se ruine pour acquérir le secours d’un peuple contre un autre, auquel on impose ensuite, pour se dédommager, d’énormes contributions. |